聖護院道興は左大臣近衛房嗣の子で、京都聖護院門跡第二十四世。 聖護院は修験道本山派の総本山。

文明18年(1486年)6月から約10ヶ月間、北陸路から関東各地を廻り、駿河・甲斐、奥州松島までの紀行文をまとめて「廻国雑記」として刊行している。 長享元年(1487)成立。

文亀元年(1501年)9月22日、72歳で入滅。

猿橋では

猿橋とて、川の底千尋に及び侍る上に、三十余丈の橋を渡して侍りけり。此橋に種々の説あり。

昔、猿の渡しけるを里人の申し侍りき。さる事ありにけるや、信用し難し。いずれの国中の猿飼ども集りて、勧進などして渡し侍るとなむ。然あらば、其の由緒も侍ることあり。所がら奇妙なる境地なり。

名のみして さけぶもきかぬ 猿橋の

下にこたふる 山川の声

同じ心をあまた詠じ侍りけるに

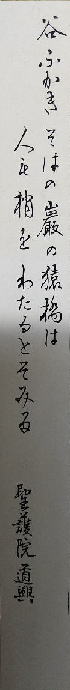

谷深き そばの岩ほの 猿橋は

人も梢を わたるとぞみる

水の月 猶手にうとき 猿橋は

谷は千ひろの かけの川せに

に詠んでいる。

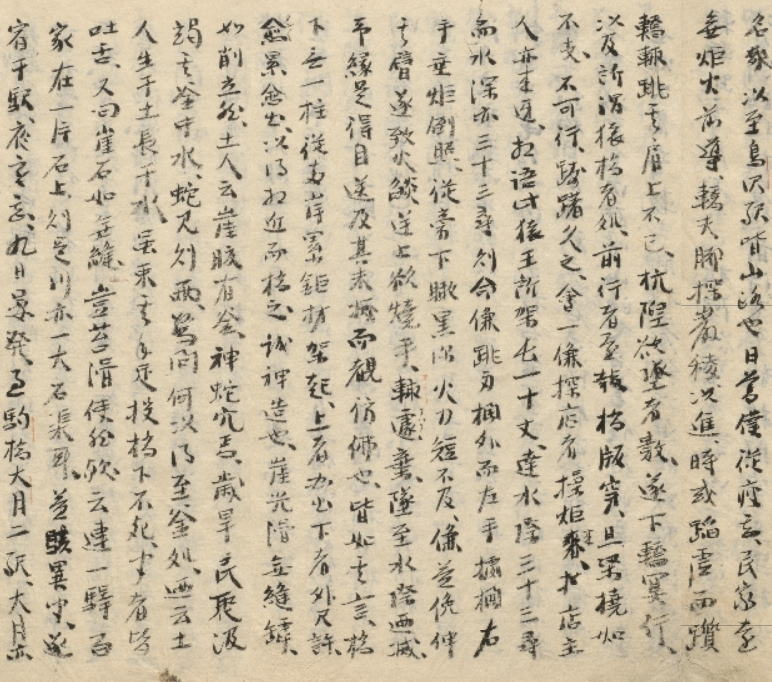

荻生徂徠は宝永3年(1706)9月、同僚で親交のあった漢学者田雪翁(田中省吾)と共に柳沢吉保の命により、

新領地である甲斐国を13日間に渡って視察した。

9月7日 柳沢藩邸ー内藤新宿ー高井戸ー八王子(泊)

8日 八王子ー小仏峠ー鳥沢ー猿橋(泊)

9日 猿橋ー笹子峠ー勝沼(昼食)ー石和(泊)

10日 石和ー甲府

猿橋に関する記述

猿橋では幡野家に止宿した。北都留郡誌に下記のような記述がある。

宝永3年9月、田雪翁と共に入峡し、猿橋「郵長」幡野氏に宿す。其母寡居7年親族の為に志を奪はざるを奇とし徂徠猿橋五奇の文を作り雪翁詩を作りて其息子に与う。

明和7年6月瀧鶴台(長州儒者)此地を過ぎ徂徠の書を見祓文を作って之を助く。(中略)

共に大原村元郵便局長幡野昌之氏現蔵し家宝とせり。

争伝花菓洞中事 却駭危馬百尺長

楚猴冠来人自喜 不知究谷有猿王

この時、荻生徂徠からもらったという刀を持っている家が猿橋にある。

猿橋五奇

徂徠が「峡中紀行」の帰途、「風流使者記」に書いたもの。

橋柱のない猿橋、駅長未亡人の操の正しいことなど、猿橋で見聞した5つの「奇」を記している。

「駅長」は宿名主、あるいは本陣の主か。

(田中省吾)

猿橋佳橋伝四方 今日来見勿愕然

曽想■龍臥波勢 藤蔦■着架雲辺

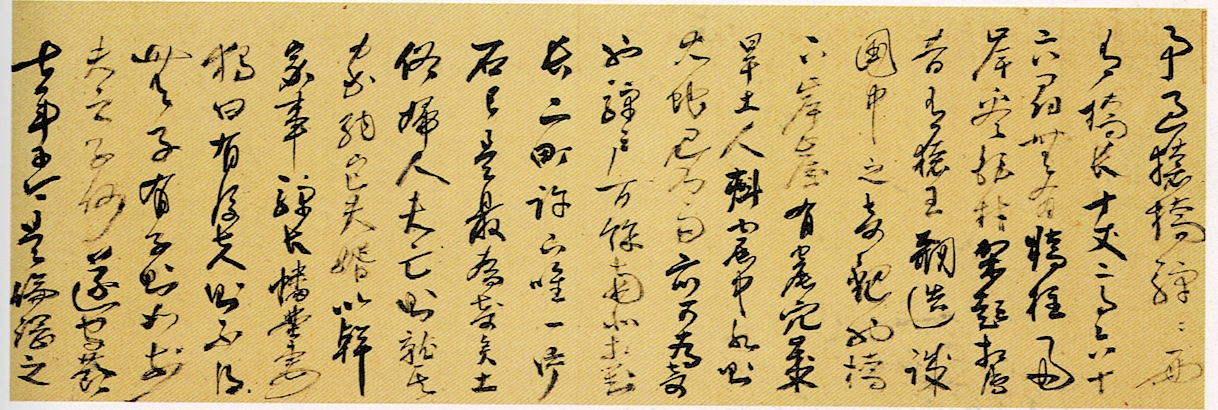

寛政6年発刊の猿橋をお題にした俳句、連歌、漢詩集

芭蕉は天和2年(1682)と貞享2年(1685)の2回、甲州を訪れている。

一回目は天和2年の暮、江戸駒込の大円寺から出た大火で草庵を焼失し、冬の冷たい隅田川に飛び込んで難を逃れた芭蕉は、当時谷村藩主だった秋元喬朝の国家老、高山伝右衛門を頼って甲州を訪れ。翌年夏まで滞在した。

二回目は貞享2年の初夏、故郷の伊賀を訪ねた後、大和、近江、美濃、尾張を経由して入峡したとされている。

芭蕉が猿橋を詠んだ句として下記が伝わっているが、いつの訪問の時の作か定かではない。

水くらく 目のまふ谷や よぶこ鳥

さるはしや 蝶も居直る 笠の上

なお、大月市史には、藤崎小田の藤本誠方に次のような芭蕉の句碑があるという。

くたびれて 宿かるころや 藤の花

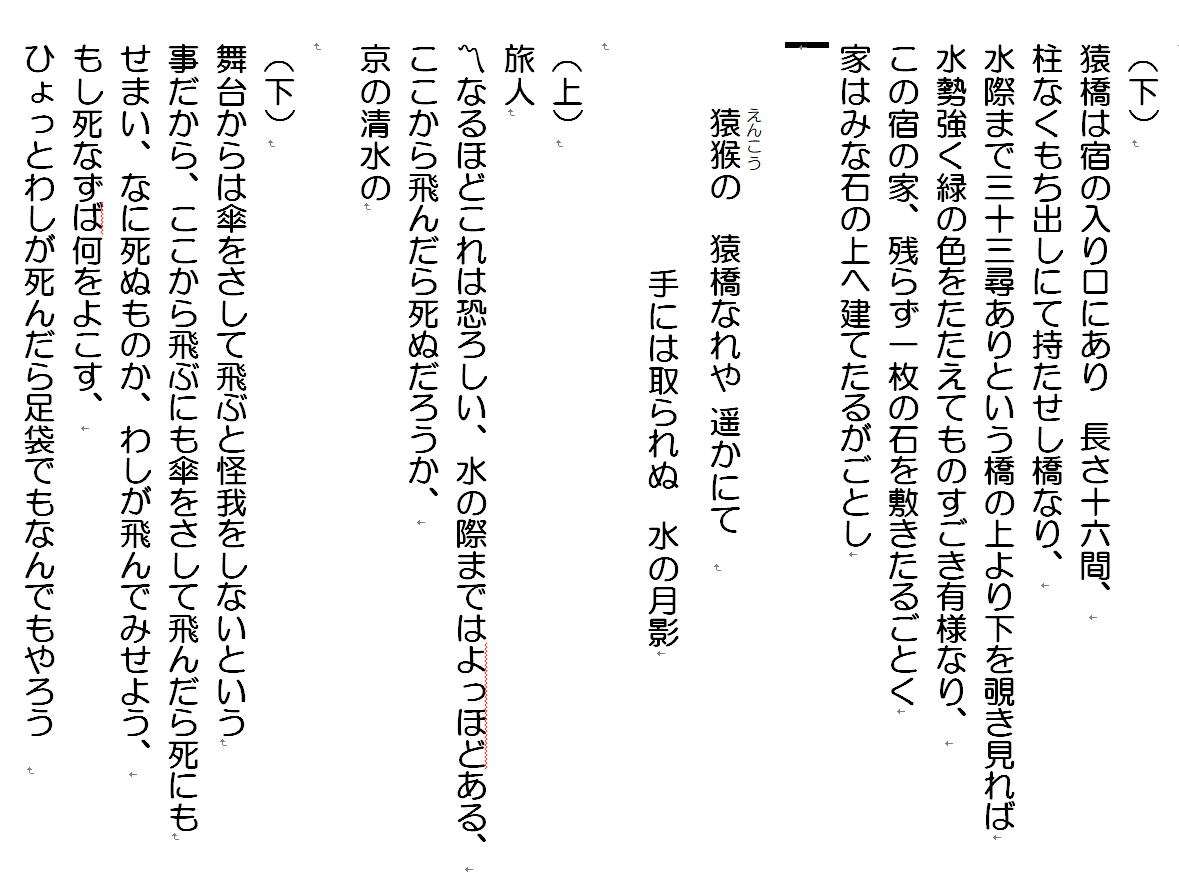

観雪斎月麿

(挿絵)

文化10年から天保5年にかけて、江戸日本橋馬喰町錦森堂、森屋治兵衛が刊行した「諸国道中金之草鞋」(全24編、木版墨刷)の一部である。

第12編は「身延道中之記」で、江戸を発ち、甲府を経由して身延から東海道吉原の宿に至る各宿や宿間の道のり、地形などについて記したもの。この中の猿橋の項では、橋の上から桂川を見下ろしている旅人が描かれており次のような記事がある。

甲州道中 表紙 猿橋のページ

富士日記

歌人として、また古典学者として名の知られていた賀茂季鷹が富士詣での旅を記録した「富士日記」の中で猿橋を下記のように表現している。

季鷹は寛政2年(1790)7月18日に江戸亀島を発ち、1日目は八王子、2日目は犬目に泊まり、3日目に猿橋を見物している。折りしも盛夏、桂川の水量が多い時期である。

猿橋の項

猿橋の項げに石多く、あやふき桟路を上り下りつゝ鳥澤といふにいづいはらやすかしこき道をわけ来つゝ見かへる山に 雲ぞかくれる。

なほゆき て猿橋のうまやにいたる。

名たゝる橋を見るに、岸にはいと大きなる巌そはだち、水の深さは幾千尋とも知らず。

色は藍のごとして新井君美の説、新安壬筒に見えたり渦まき流れ、橋の長さは十あまり、ひとつゑといふに、すべて柱はなく、岸より岸に桁をさし出しつゝ、こなたかなた組み合せて板うち渡たし、欄干いと高く構えたり。

水際まで、深さ三十あまり三尋ありとぞ。

しばし立ちとゞまりて見下ろしたるに、めくるめく心地すればとくすぎぬ。

こゝを猿橋と云ふは、往古ましら(猿)集ひて、しもと(菱)を組み合はせつゝ、彼方の岸にうち渡たして、そが上を易らにきかひせしにならひて、架け初めしよりの名なりと云へど、酉澤・犬目など続きたれば、例のしひごどなるべし。

此うまやにしばしいこひて駒橋の宿にいたる。かのましらのたくみをやしらざりけん、橋はなし。

こゝにて夜べ業平卿とかたりし出家にはわかれ、修行者の案内にまかせて谷村といふ所に行て (後略)