|

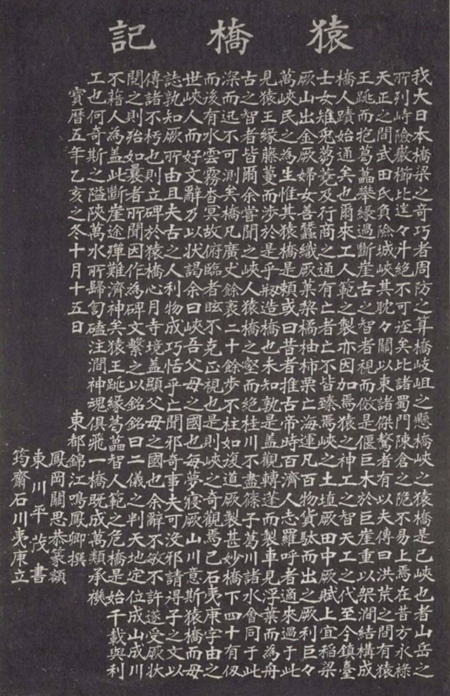

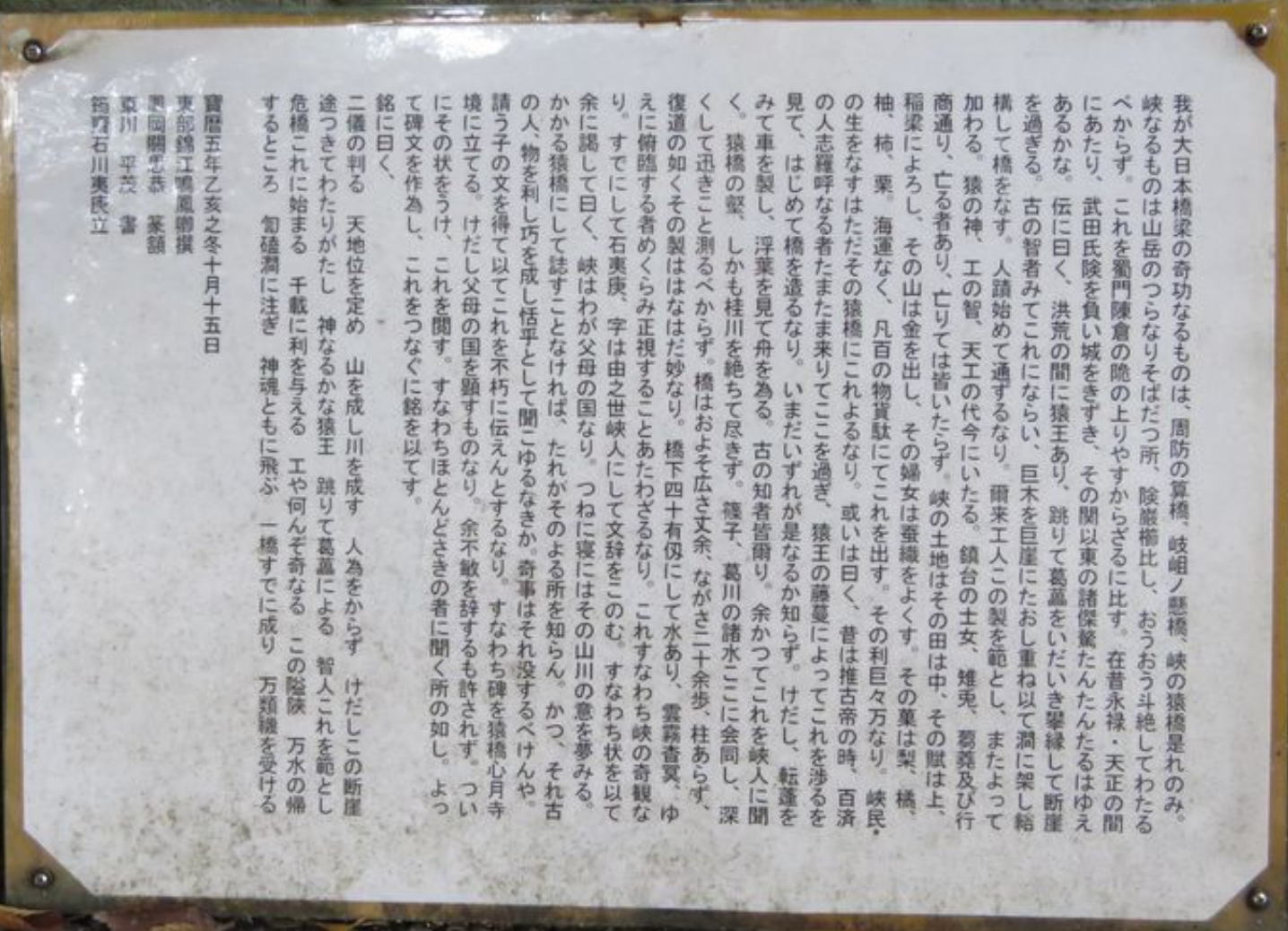

猿橋の伝説 角川書店「甲州の伝説」より「甲州の伝説」より

大月市内を流れる桂川の断崖に猿橋という木橋がかかっている。

これは猿が縄のようにつながって、断崖を越したことから考えついた架橋法によるものなので、猿橋と呼びならわしたものだった。

この猿橋は長さ十七問、概三問で、水面までは三十三尋の高さがあった。

むかしからこの橋は一本の支柱もないところから、木曾の桟、周防の錦帯橋とともに日本の三奇橋の一つとして有名だった。

甲州街道もこの橋の上を通っていたが、幕末、博徒の親分国定忠治が、この橋の上で、両方から捕手に追いつめられ、川にとびこんでのがれたという言い伝えもある。

街道を旅する人々は、橋の上から深潭(しんたん)をのぞきこんで、夏なら、そのひやりとする感じに汗をひかせたものだという。

いまは、かたわらに鉄筋の橋がかかり、木橋はそのままの姿で保存されているが、車をとめて見物する人も少なくない。

1370,80年も前の推古天皇の御代、この桂川に橋がなく、村人も旅人もはるか上流を廻らなければならないので、たいへん難渋をした。橋がほしい、と村人も旅人も思った。

しかし、断崖に橋をかけることのできる「橋大工」など、こんな甲州の山また山のへんびなに、いようはずもない。

橋がほしいという要望は要望のままでむなしく日が経っていった。

そんなおり、百済の国から志羅乎という人が、数十人の家族や弟子をともなってこの山村にやってきた。

このころは、日本は朝鮮の新羅や百済と親しく往来していたから、朝鮮からは先進的な技術を身にっけた人たちがつぎつぎに来日し、いろいろと指導し、永住する人も多かった。志羅乎たちもそのような一団だった。

村人たちは、朝鮮からきた人はなんでもできると思いこんでいる。そこで、さつそく、志羅乎に橋をかけてくれるように頼んだ。志羅乎は開発途上国にきた先進国の技師という立場からも、この頼みを快諾した。

だが現場は谷が深く、水面ははるかに下なので橋の支柱がたてられないのだ。さすがの志羅乎もとうしたらよいか、見当がっかなかつた。

しかし、引き受けたからにぱ、なんとかしてかげなければメンツがたたない。彼は一団と分かれて、断崖のそぼに仮屋を建てて妻と二人で住み、毎日思案していた。

「わしもほとほと弱った」

と彼は妻に言った。

「窮すれば通ずるということがございます。そのうちよいお考えも浮かびましょう」

妻は夫を慰めた。

「そうならよいが……」

が、その「そうならよいが」と彼が言ったことがまもなく実現したのだった。

ある朝早く、断崖のほとりでキャッ、キャッと叫ぶたくさんの猿どもの声に、志羅乎は目を覚まされた。なんだろう、と思い、起きて行ってみると、猿の大群が川を渡ろうとしているところだった。

志羅乎は全身の神経を集中した。どうして渡るか? 彼の目の前で、ポスらしい大猿が断崖の端にある、根の張った木に飛びつき、しっかりと手足をからみつげた。すると、次の猿がそのからだに飛びついて手足をからませ、次の猿もまた同じようにし、順々に同じ行動を重ねて、まもなく猿のからだでなった長い纐ができあがった。

「ほう、ほう」

志羅乎は思わず声をあげた。

猿の縄はぶらぶら揺れていたが、その揺れ方がだんだん大きくなった。そして、その縄が向こう岸の木にとどくと、縄のおわりにいた猿がその木に飛びっいて手足をからませた。

猿縄の釣橋ができたのだった。

群れの猿どもは、その釣橋の上をあっちを見、こっち見しながら、のんびりと渡って行った。渡りおわると、縄になった猿どもは、さきにしたことを、反対に繰り返して、順々にからだを離し、一匹残らず向こう岸へ渡ってしまった。

「うむ、うむ、なるほどなあ」

志羅乎は感嘆した。

人間よりもはるかにすぐれたその知恵におどろかないではいられなかつた。同時に、彼の頭の中には猿の知恵をヒントにして、設計の下図ができあがった。

猿がしめした理屈をもとにして、両岸から材木を前へ、前へと稜み重ねてゆけぼ、支柱はなくも架橋は可能なわけだった。志羅乎は急いで設計図をひいた。

ひきおわると、彼は弟子や村人たちを総動員した。

「みんな、喜んでもらいたい。いよいよすばらしい橘がかかりますぞ」

志羅乎のことばに人々は湧きたった。

総力をあげて工事に着手した。工事ははかどった。

これほど気のそろった工事はないといつてもよかった。かけてもらいたい気持とかけてやりたい気持が一致したのだ。

ひと月もしないうちに、橋はその珍しい形をあらわし、いよいよ明日は完成という段取りにこぎっけた。

人々の喜びは、たとえるものもないほどだった。

だが、その夜、にわかに嵐が起こり、豪雨だ襲来して、橋が崩れ落ちてしまつた。

人々は、いきなり断崖から突き落とされたようなショックをうけた。責任者の志羅乎も呆然とした。

「こんなことってあるだろうか」

志羅乎は妻に言った。

「天災でございます。天災というものはよくあるものでございます。お気をとりなおしで、もう一度おかげなさいまし」

たしかに妻の言うとおりである。 志羅乎も百済の国で、これに似たような経験をしたことがあった。

「ようし!」

と彼は気をとりなおした。弟子や村人たちを激励し、ふたたび工事に着手した。

工事はこんどもはかどり、やがて、明日は完成というその前夜を迎えた。ところが、また、大暴雨がにわかに襲ってきて、橋を破壊してしまった。濁流と化した桂川は、橋材を一本残らず運び去った。

志羅乎は、闇の断崖に立って、激しい濁流の音を聞きながらじっと動かなかった。

動く気力さえなくなっていた。そんな夫に妻は、また言った。

「天災というものは、三度はないと聞いております。もう一度、おかげなさいまし。きっと成功いたしましょう。あなたは百済でも名のあったお方。しとげられないことはありませぬ」

「うむ」

妻の激励というものは、いつでも夫にとつて、最高の力になるものである。

「百済でも名のあつたお方」と言った妻のことばも彼の自負心をよみがえらせた。

「よし、やろう。嵐などに負けたとあっては、百済の男の面目がたたぬからな。ハハハハハ」

志羅乎は胸を張って、妻に笑ってみせた。そして、三度目の架橋にとりかかった。意気消沈した弟子や村人たちを励まし励ましして、みたび完成にもう一歩というところろまでこぎつけた。

白木の珍しい形の橋は、平和な陽光の中で美しかつた。しかし、志羅乎が橋を見たのぱこれが最後であった。完成の前夜、またまた大暴雨が起こって、橋を根こそぎ、破壊し、流し去つたのだ。

志羅乎はを口をきく元気も失ってしまつた。弟子や村人の顔を見るのさえ、いとわしくなった。賢い妻も、慰めるすべを見いだすこともできなかつた。彼は悶々として眠られぬいく夜かをすごした。

疲れてはてて、ある夜まどろむと、その夢の中に大きな白い猿があらわれ、

「あの橋を完成させたいのなら、わしに申年、申の日、申の刻に生まれた男女の生血を捧げるがよい。そしたら望みをかなえてやろう」

と言った。

はっとして目を覚ました志羅乎は、自分が申年、申の臼、申の刻の生まれたということに気づいた。

「わしに死ねというのか」

独言を言いながら、ふと妻のことを思うと、彼女も同じ年なので、問違いなく申年なのだ。

「おい!起きてくれ」

傍らに寝ている妻を揺り起こした。

「なんでございましょう?」

妻も深くは眠っていなかったようだ。

「うむ。いま、へんた夢を見た」

志羅乎は白猿の夢の話をし、彼女の生まれた日と時をただしてみると、これも彼と同じ申の日、申の刻であった。夫婦は顔を見つめあった。

なんという不思議な縁であろうか。

二人は額を寄せあって、長いあいだ相談した。そしてその結果、橋を完成させるために、二人の身を捧げようと決心したのだった。

志羅乎はじぶんがいなくてもわかるように、設計図を詳しくひきなおし、弟子や村人たちに遺言状をしたためた。身のまわりを整理した志羅乎は、数日後、心おきなく自決し、妻もその後を追った。

弟子や村人たちは、おどろいて、二人の死を嘆き悲しんだ。でも、もうどうなるものでもなかった。

人々は遺言どおりに、尊い犠牲となった二人の生血を白猿に捧げ、工事をすすめた。

こんどもまた完成を前にして暴風雨に見舞われたが、橋は崩れることなく、りっぱに完成したのだった。

|