猿橋の町の南西側に「白猿座」という劇場があった。

ここでは昭和20年代にも、浪曲や歌謡曲の名が知れた芸人を呼んで興行が行われていた。し、又猿橋小学校の学芸会が何回かここで行われていたので、観客席だけでなく楽屋にも出入したことがある。

この白猿座、明治初年に東京の新富座をモデルにして建てられたとある。 調べて見ると、新富座は守田座が明治5年に浅草北の猿若町から都心に近い新富町にあらたに建てた劇場に移り、明治8年、守田座を新富座に改めたという。 新富座は開場4年で火災に合い焼失、明治11年6月、ガス灯など近代設備を整えた近代劇場に建て替えられている。 白猿座が新富座をモデルに作られたとすれば、この焼失前の劇場のことだろうか。

両親に連れられて菅原都々子の歌謡ショー、浪曲の玉川勝太郎の公演などに行った覚えがある。

昭和20年代、まだ「橋映」がなかった頃、この白猿座には映画の上映設備があり、客席後部中央にモルタル塗りのシェルターのような映写室があった。

学校から連れて行かれ 「聞けわだつみの声」、「砂漠は生きている」などの映画を見た。「聞け・・・」は小学生には難しく、理解できなかった。

猿橋小学校の学芸会が何回かこの劇場で行われていたので、観客席だけでなく楽屋にも出入したことがある。

正面左側に切符売り場があった。正面入口を入ると、下足番が履き物を預かってくれ、かわりに番号がかかれた木製の札を渡された。

一階は4,5人づつが入れる桟敷席。 うすい莚のようなものを敷いただけなので、座布団なしに座ると尻が痛かった記憶がある。 桟敷席より20cmほど高く、同じく20cmか30cmほどの巾の通路が縦横に走っており、観客の出入に使われたが、座布団やあんかを貸し出す業者が、その上を軽快に歩きまわっていた。

この通路を使って酒や料理を配達するサービスもあったような気もするが、これは後に他の劇場に行った時の記憶と混ざっているのかも知れない。

桟敷席の両側に花道があり、花道の外側にも観客席があった。

一階の桟敷席を見廻すように二階席があり、多数の提灯がぶら下がっていた記憶がある。

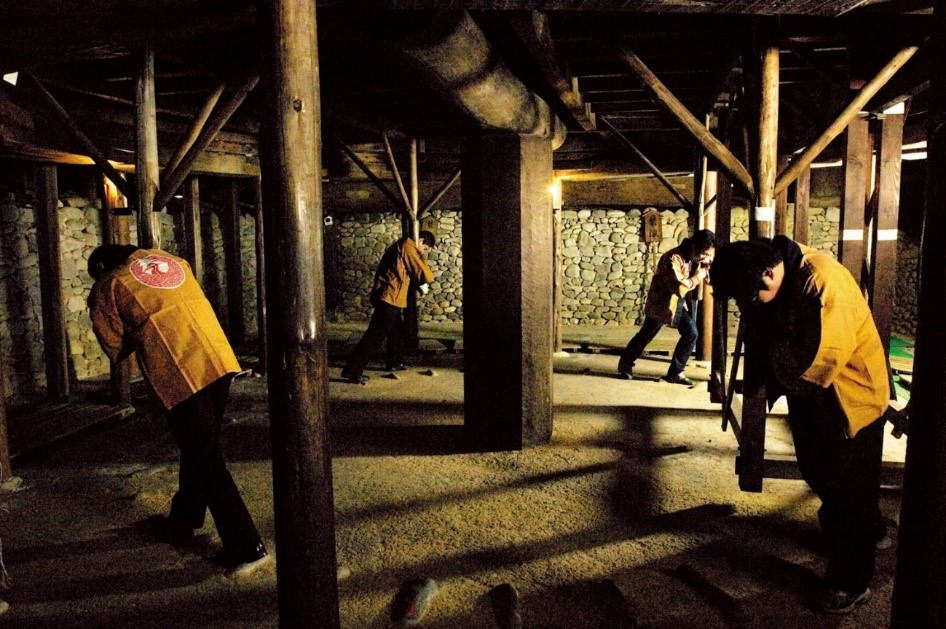

舞台は「まわり舞台」を備えたかなり広いもので、緞帳も立派なものがあった。 舞台の下に回り舞台を廻す構造があり、二人か三人の男が力強く棒を押していた。この構造を見た時に「奈落」という言葉を覚えたと記憶している。

楽屋もいくつもあり、子供ごころにも出演者の格によって使い分けるのだろうと思っていた。

間口10間、奥行20間もある大きな建物で、収容人員は5,6百人を越えていたように思う。

四国の金比羅、九州の嘉穂劇場など、昔ながらの劇場が残っており、テレビなどでよく紹介されるが、現在の環境では経営は大変であろう。 これらの劇場に見劣りがしない「白猿座」、今もあったらな、と思うことがあるが、やはりノスタルジーであろう。