GHQの指示により、警察予備隊が設置された。

朝鮮戦争勃発後、在日米軍が朝鮮半島に出動したため、日本の治安維持を目的として創設されたのだ。

昭和27年、その警察予備隊が改編され、保安隊が設置された。

旧軍関係者や失業者などが応募して小規模の軍隊組織ができたが、もう戦争は嫌だという国民の意識が強く、大きな組織には育たなかった。

このような世情の中の昭和30年頃、国防に高い意識を持つ少年達が、国のために身近な武器で敵と戦う武術の腕を磨いていた事を知る人は、

1億に及ぶ日本国民のうちわずか5,6人しかいない。 その名は「保安流」だ。

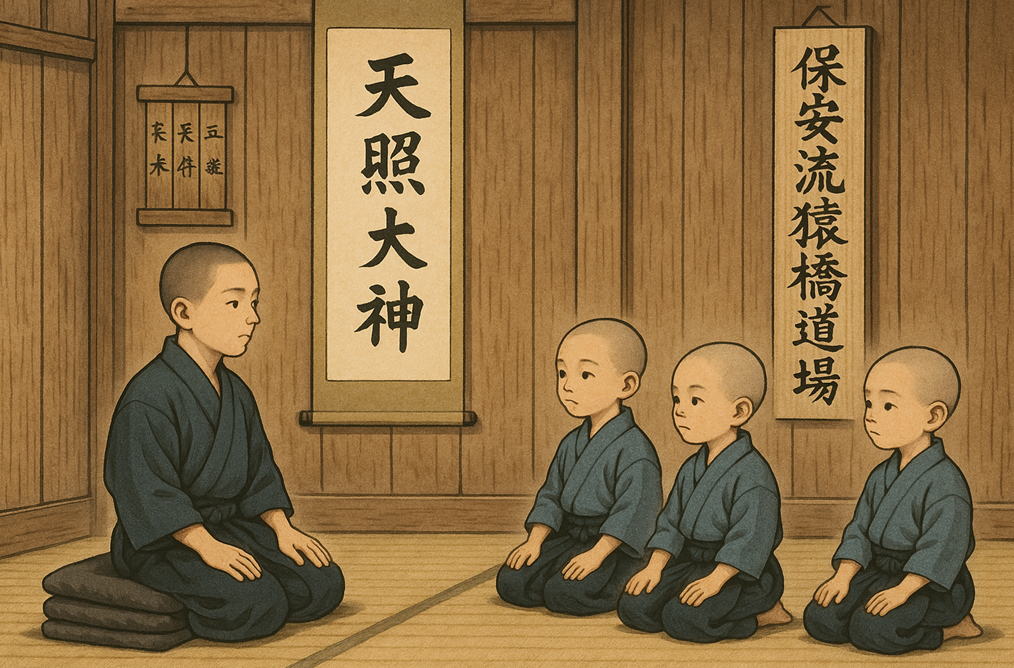

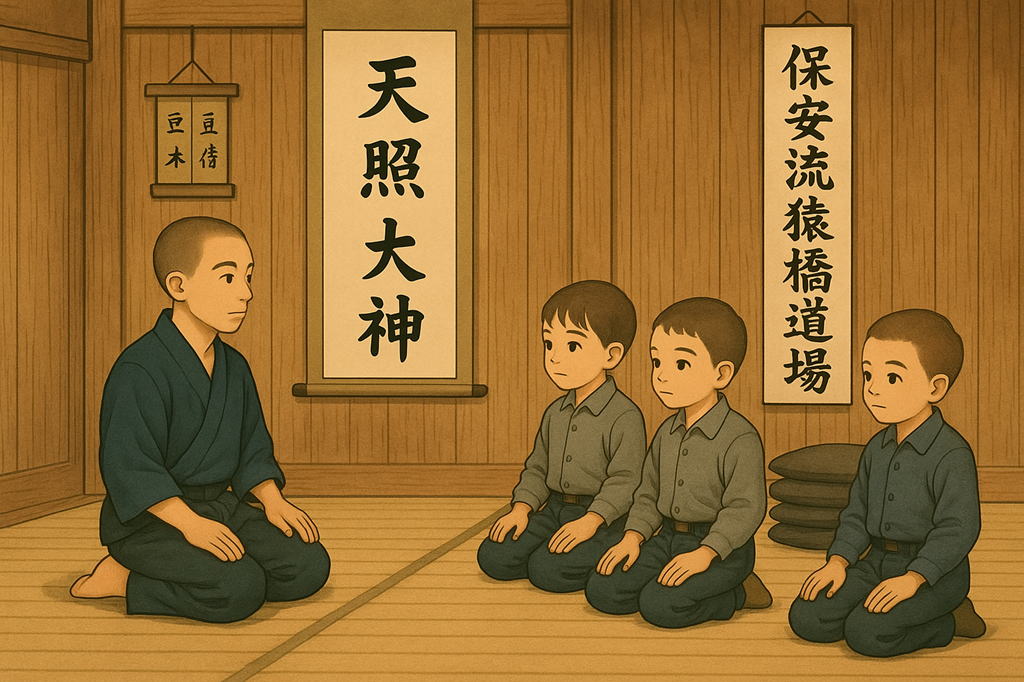

保安流猿橋道場の図 門弟を昭和の少年風に

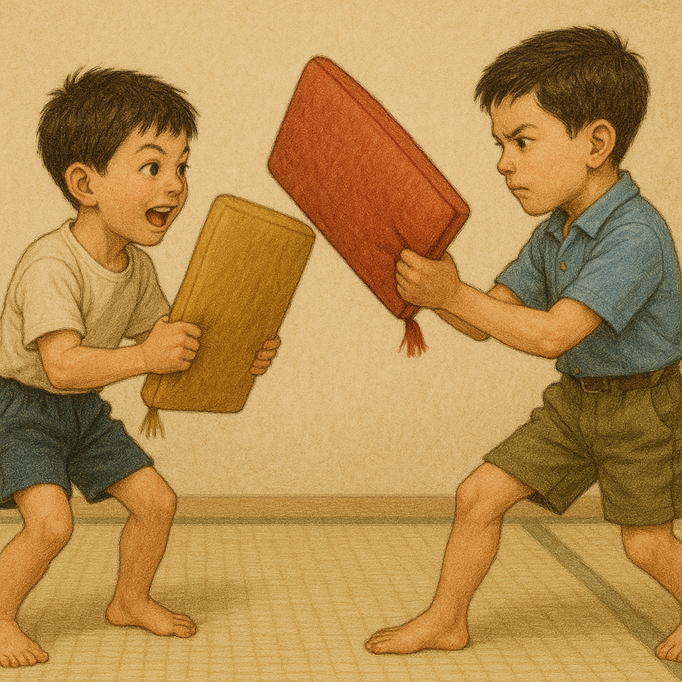

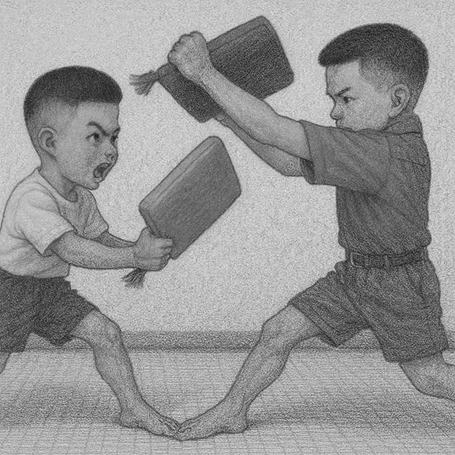

保安流は、一番身近にある座布団を二つに折って、それでお互いにたたき合いう武術である。

たたかれそうになると、座布団でそれを防ぐ。

主に頭部をたたきあう事が多いが、まれに上段からふりかぶってくる相手の胴を払う手もある。これをくらうと胃のあたりにかなりの衝撃を

覚える。

胴を打つかに見せて、そのまま一回転させて上段から頭部を狙うと、座布団自体に相当な重みがあるから、直撃をくらえば脳震盪を起こすか

というほどに衝撃がある。

以下はAIに保安流の内容を伝え、書いてもらった絵。(右は昭和風に丸坊主にし、白黒に変更)

座布団の形状、持ち方など、中々意思が伝わらないもどかしさがある。

座布団は痛むし、ほこりも立つし、親にとっては迷惑な遊びだったろうが、何も文句をいわず見ていてくれた。感謝!!

練習を重ねて上達すれば「〇級認定書」などを出した。

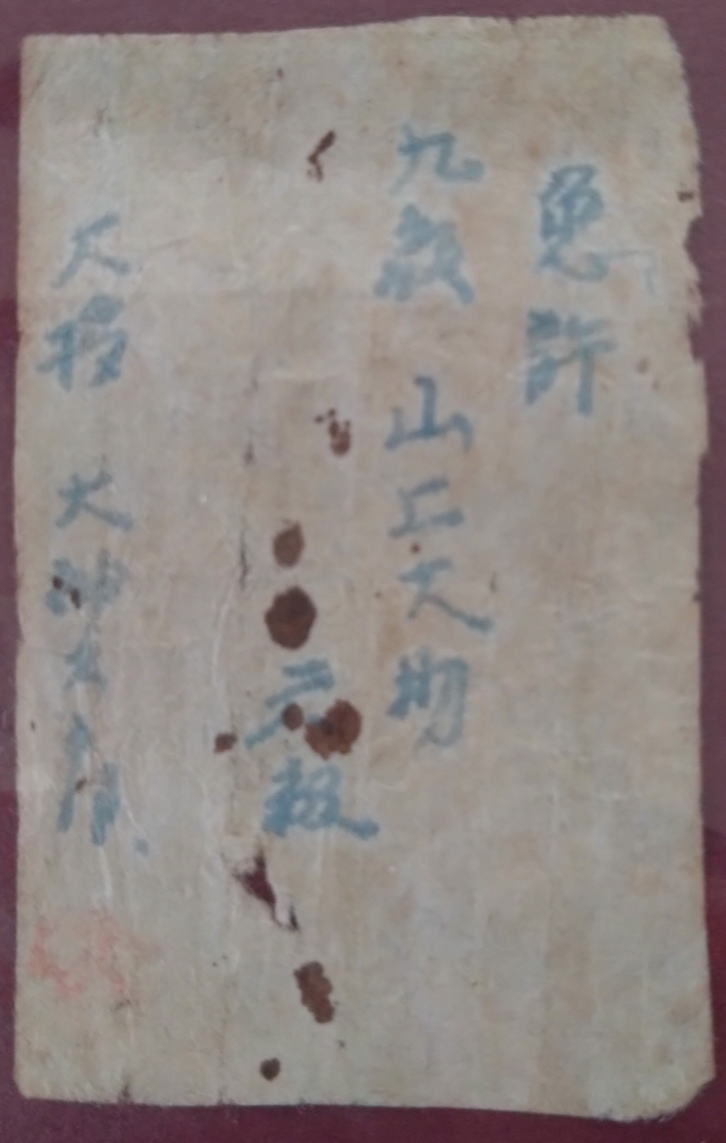

左は、その当時の「免許状」で、「門弟」の一人であった手塚人さんが保管していた。

ノートの切れ端か何かに書いたものだが、75年も前の事で、内容も覚えていない。

山上大助?は当時流行していた「赤胴鈴之助」など剣豪ものに影響されて自分で付けた剣士の名前か。

すると、「大将」は師範の意味か、

また「大神九兵衛?」は師範の名前か? 下に印鑑らしき赤色が見える。

まったく覚えていない。そもそも誰が書いたものか?

すべて忘却の彼方だ。

師範1人、門弟わずか3人のこの道場は、あまり長くは続かずに自然消滅した。

「保安流」はあまり世の中に役立たなかったのだ。

残ったのはへたってしまった座布団と、擦り切れた畳表であった。お袋の嘆いた顔を思い出す。

左の免許状が残っていたのは奇跡的である。

弟の1人は高校で剣道部に入り主将を勤めた。この保安流が役に立ったとすればその事だけであるが、

保安流とは関係ないだろう。