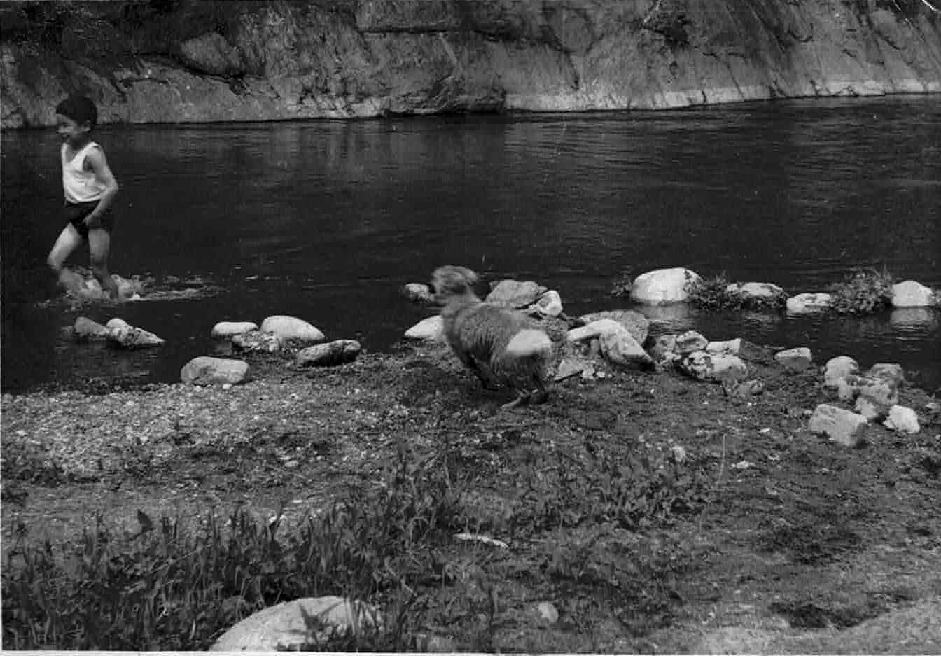

小学生の頃、夏は終日川原で過ごした。

朝から川へ行き、昼を食べに家へ戻ると、午後はまた川へ。夕方薄く暗くなる頃まで川で過ごした。 だから一日中いたと云っても大半の時間は川原で過ごしていた。

桂川の泳ぐ所は何ヶ所かあったが、何となく各町の子供の泳ぐところは決まっていた。霞町の子供はナガトロ(長瀞)と呼ばれた上流に、東町の子供はウメツボ(梅坪)と呼ばれていた下流域で遊んでいた。

横町、仲町、寿町は「お宮河原」だ。

「お宮河原」は今の国道20号の橋の下あたり。対岸は傾斜のきつい岸壁だったが、南側には砂と石コロの比較的広い空間があり、猿橋では最も子供達が集まった河原だった。

公民館の左の狭い道から河原に続く坂道があった。いつも日影で暗い道だった。

なぜ「お宮河原」と呼ばれたかは定かではないが、公民館の所に神社(9月に祭礼)があったから、その下が「お宮河原」と呼ばれたのか?

白猿座の右奥の方から少し下流の河原に降りる道もあった。

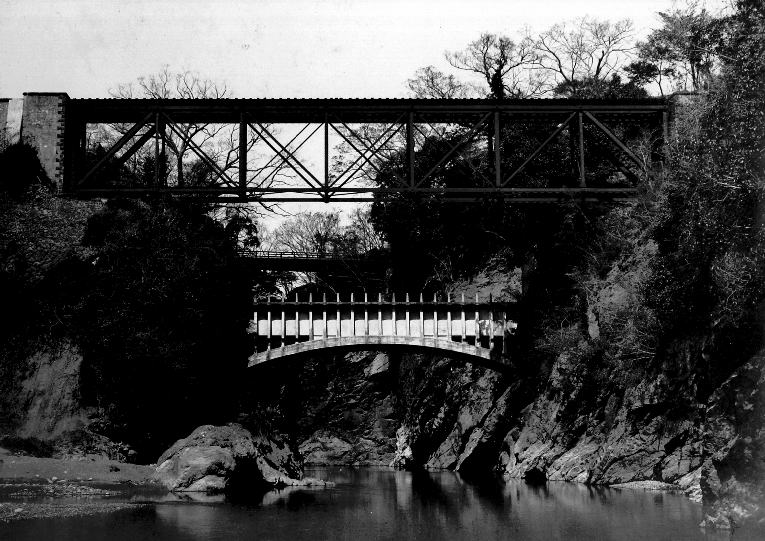

ちょうど真上を新国道の橋が出来たので「お宮川原」の全景は撮影しにくくなった。(下の写真参照)

橋下右にわずかな砂浜と石ころだらけの川原、そして遊び場の中心「大岩」。左側が「向こう岸」と呼んでいた岸壁だ。

桂川は山中湖から流れて来る清流で、その水は冷たく、ちょっと長く水の中にいると唇が紫色になるくらいだった。

右側が浅く、左に行くにしたがって深く、流れも速くなる。

少し泳ぎがうまくなると、対岸の岸壁まで泳いで行き、そこで日光浴をして暖まることになる。 この対岸の岸壁にはアブが多く、良くさされたものだ。

対岸に戻ろうとすると、足から徐々に水につかるのではなく、飛び込まなければならない。再び冷たい水に飛び込むのが億劫、さりとてそのままアブの攻撃にさらされるのも嫌だし、と辛い決断をしなければならなかった。

中央線の鉄橋がある頃のお宮川原。 左下の岩がお宮川原のシンボル「大岩」。

ここから向こう岸まで泳げるのが小学校高学年の「あかし」だった。

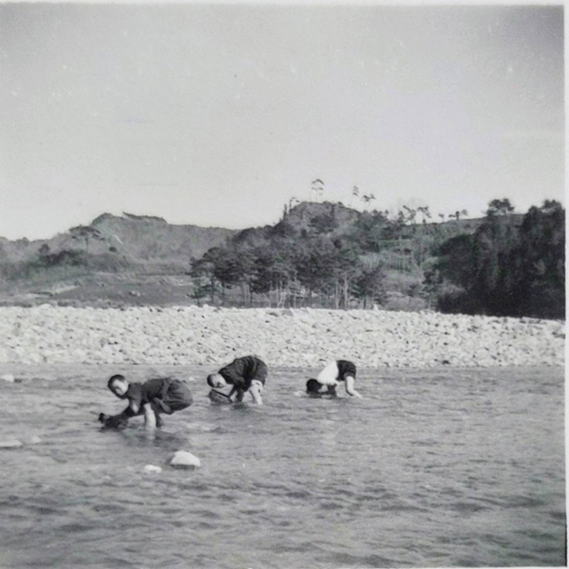

手前は砂浜、石ころの川原、対岸は絶壁で、お宮川原に似ているが、「長瀞」と呼んでいた川原のようだ。

写真には水量が少ない年だったのか、岸壁に通常の水量をしめす白い線が見える。

泳ぐのに疲れると魚釣りをしたり、魚突きに興じた。

本格的な鮎釣りは鑑札も必要だったので、子供はもっぱら「うぐい」「はや」「カジカ」等を釣ったり、突いたりした。

釣りには「あんま釣り」という方法があった。 1mかそれより短い竿で、餌に水中の石の底にいる平たい虫をつけて、流れのやや強い瀬で、水中へ竿を前後に動かし、魚を誘う。ウグイが良くつれた。小さな魚なので食用にはならず、ただ釣れた時の「ビビ」とする感触を楽しむだけだった。

「突き」というのは、20㎝四方くらいの木箱の底をガラスにした手製の「面」と呼ぶ道具と、モリを使って、主に水底に静止している魚を突く。カジカが良く獲れた。

時にはウナギの大物を突くこともあった。