昔、江戸には町毎に銭湯があったというが、猿橋の町には2軒の銭湯があった。 「松の湯」と「梅の湯」であった。

「梅の湯」については行ったこともないので知らないが、「松の湯」には色々思い出がある。

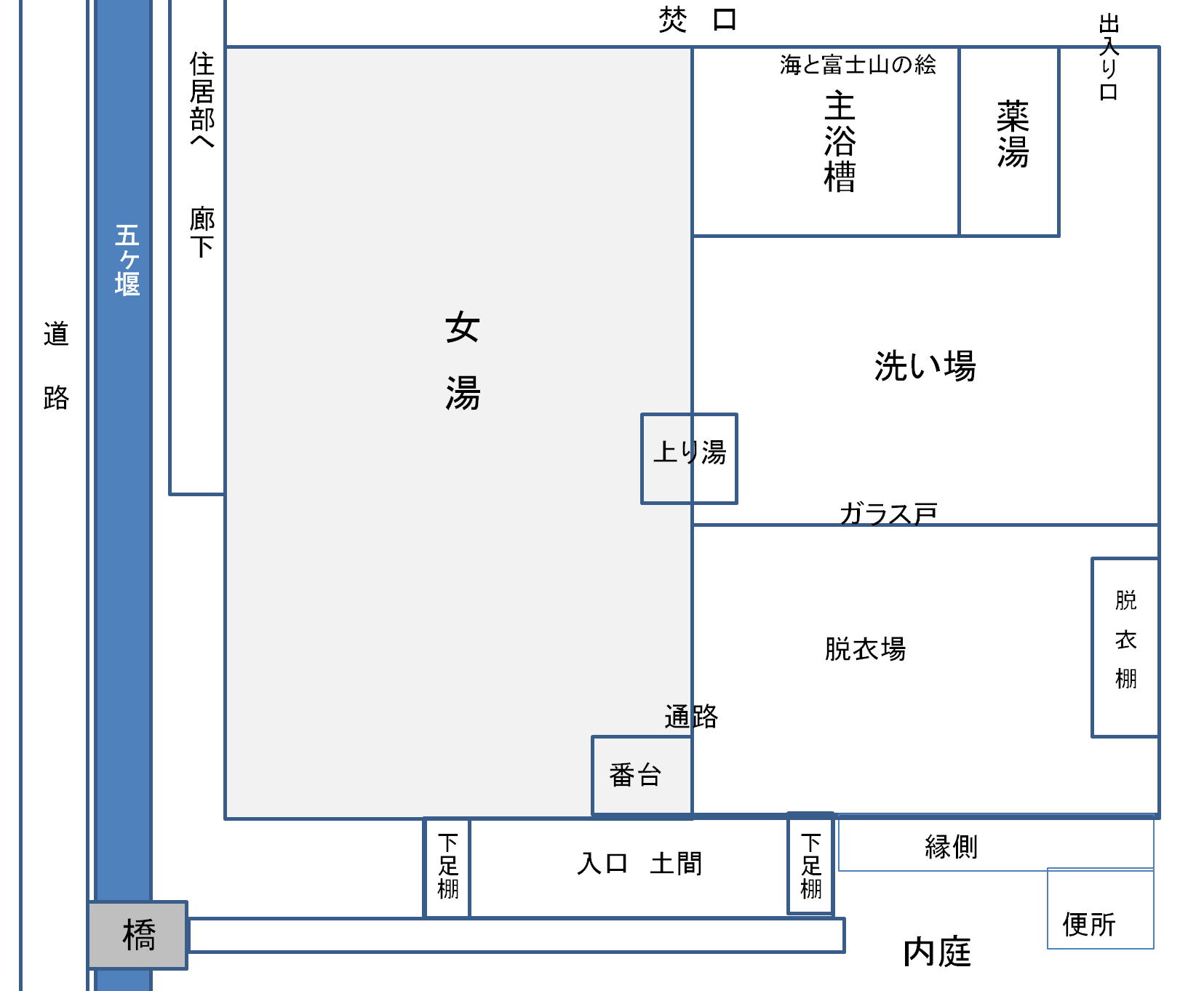

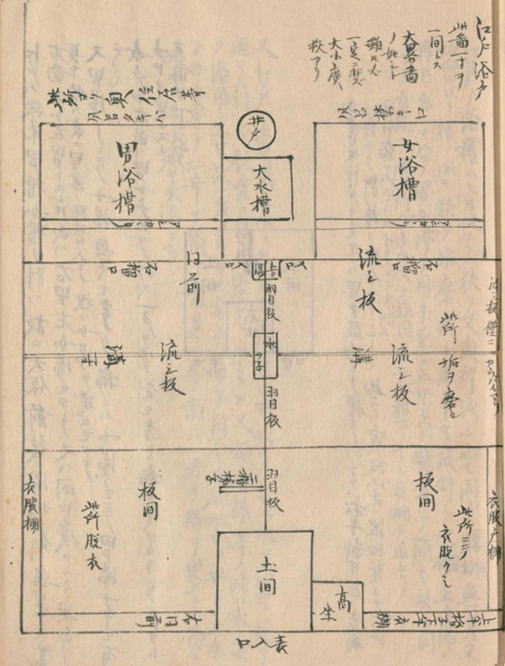

左下は江戸時代の典型的な銭湯の絵図、右は70年前を思い出しながら描いた「松の湯」の見取図である。

記憶いも多々あると思うが、叱正たまわりたい。

・男女別の入口からはいると土間があり、一段上がった所に番台があった。番台で湯銭を払う時に、ちらっと女湯の方が見えるのにどきどきしたものだ。

・番台の前には通路があり、子供達が女湯へ行ったり男湯へ行ったりできるようになっていた。子供が父親と一緒に湯につかり、そのあと女湯に行って母親に体を洗ってもらう、なんて事が出来た。

私も小学校2年の時まで、男湯、女湯の移動をしていたが、女湯に行った時に同級生に鉢合わせして恥ずかしい思いをした。それ以来、女湯へ行くのはやめた。

・風呂銭は「大人」「中人」「上人」と分れていていた。この他に女性で髪を洗う人は追加料金を払っていた。

・基本的に江戸時代の風呂と大差はないが、脱衣場と洗い場の間はガラス戸で仕切られていた。

・洗い場は、まだ個人々々が使う蛇口はなく、浴槽から湯を汲んで使っていた。

浴槽の湯は子供には惣じて熱く、水をいれてうめようとようとすると、入ってっているじいさんに叱られたものだ。

お湯が熱かったり、ぬるかったりすると、「熱いぞ-」「ぬるいぞー」といいながら壁をどんどん叩くと、横の出入り口から風呂焚きの人が顏を出して油温を調整した。

・風呂のにつかりながら歌をうたっている人もいた。一人、浪曲のうまい人がいて、咽がつぶれたような、本物の浪曲師のような声の人がいた。

風呂のお湯は必ずしもきれいではなく、なんとなく濁っていた。 入っている人の足まで見えるような透明な風呂になったのはもっと後のことと思う。

主浴槽の横には小さめの薬湯があった。どんな薬が入っているかわからないが、何か変な匂いがするので入った事はない。

・浴槽の奧の壁には「お決り」の富士山の絵があった。富士山の全景は海で、何艘かの船が描かれていたように記憶している。

あとで聞いた話だが、風呂屋の壁に富士山の絵があるのは関東周辺だけで、関西にはなかったという。

「名作」とも思えた富士山の絵は、風呂場独特の高音多湿のため長持ちせず、3,4年おきに絵を書き替えていたようだ。

https://thegate12.com/jpより

https://thegate12.com/jpより男湯、女湯の仕切り板はそれほど高いものではなく、家族で来た人達が「おおい石けんをくれ」などと声をかけ合い、石けんを共有したりしていた。

・上がり湯は男湯、女湯共用の構造になっていたと思う。