西村一孔のこと

子供の頃、何といっても野球が一番人気があった。

遊ぶことと云えば近くの空地での三角ベースだったし、ラジオでプロ野球中継をかじりつくように聞いていた。

都留高に矢頭という有力選手がいて、この人が投手で昭和27年(1957)の夏の甲子園に出場している。

甲子園では後に西鉄の強打者となる豊田康光擁する水戸商に敗れた。

矢頭はその後、立教大学に進んだ。この立教では一級下の長嶋茂雄、元屋敷錦吾などがいて黄金時代を築いた。

この立教のメンバーが練習試合か何かで大月に来た。

大学野球のスター選手を一目見ようと、沢山の人が都留高グラウンドに集まった。バス列車にも乗らず、猿橋から走って行った私もその中の一人だった。

都留高が甲子園に出た時に、投手矢頭の球を受けていた捕手が西村一孔、矢頭の一年下だ。捕手でありながら控えの投手でもあった。

この西村一孔は、私の母の親戚だった。

正確に言うと、「母の兄の妻の兄の子」である。 簡単にいうと私の伯父にとって甥にあたる。 遠い親戚だが、母は何かにつけてこの家と付き合っていた。

小さい時に逢った事がある。ずいぶん背の高い人だった。

|

都留高を卒業した昭和29年春、藤倉電線の野球チーム「オール藤倉」に所属し、その年の都市対抗野球に東京都代表で出場、初戦から3試合連続完封、27イニング無失点の好投を見せ、チームも準優勝となった。

この活躍に目をつけたのが阪神タイガース(当時大阪タイガース)

西村はその年の18人の入団者の中で契約金、年俸もトップで入団した。 阪神には藤村隆男、小山正明、渡辺省三といった好投手がいたが、西村はいきなり開幕投手となり勝利。

その年(昭和30年)は60試合に出て22勝17敗、防御率2.01と大活躍、新人王に選ばれた。

オールスター戦にもファン投票一位で出場、第一線、第二戦ともに先発投手となっている。

この年の奪三振数302は、当時のプロ野球記録の歴代2位。1位の記録はあの金田正一の350である。

このような大活躍の1年目だったが、この酷使がたたって肩を痛め、2年目は病気にもなり、目立った活躍も出来ないまま、昭和35年(1960)のオフに引退した。

弟の一公は甲府工高で昭和41年の夏の甲子園に出場、ドラフトで兄と同じ阪神に入団したが、あまり活躍の機会に恵まれず、その後プロゴルファーに転身した。 |

一孔には公一という年の離れた弟がいた。 親戚の中では「ハムイチ」と呼ばれていた。

公一は甲府工高に進み、昭和41年の夏の甲子園に出場した。一回戦で早鞆に勝ったものの、2回戦で名門小倉工に敗れた。 翌年のドラフトで兄と同じ阪神に入団したが、あまり活躍の機会に恵まれず、その後プロゴルファーに転身した。 |

私はそれまで何となく巨人フアンだったが、すっかり阪神フアンになり、毎日西村一孔の動向を追っていた。

当時ラジオ中継は巨人戦だけで、巨人以外のチームとの対戦は放送がない。

翌朝の新聞が頼りだが、ナイターの結果が出る時間には山梨県におくる新聞紙面の締切を過ぎており、ほとんどの場合、朝刊には4,5回までの記録しか報道されていない。ずいぶんもどかしい思いをしたものだ。

西村一孔を見たさが昂じて、両親にせがんで小使いをもらい、一人で後楽園球場のナイターを見に行った事もある。

人生はじめての一人旅行で、これにも色々な思い出がある。

こうして野球好きになった私は、自分で野球をするのではなく、スコアブックの付け方を独学で習い、ラジオの野球中継があるときは聞き耳をたてながらスコアブックをつけたものだ。

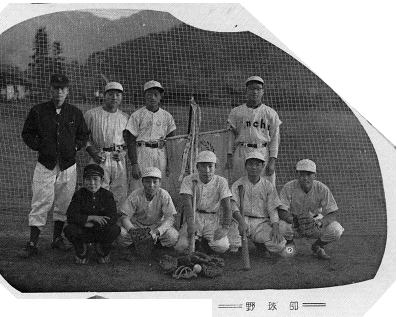

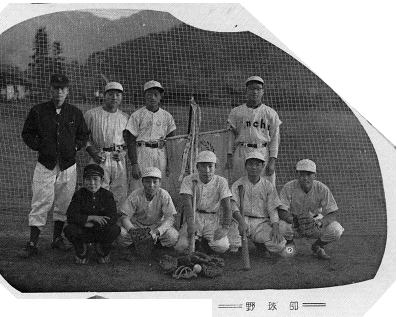

この事が縁で猿橋中の野球部のスコアラーをつとめ、試合の遠征にも同行するようになった。

当時猿橋中は藤田、西室、大石、吉川、山梨、小俣などの好選手がおり、結構いいチームになっていたが、大月東中、七保一中などの強豪がいて、市内で優勝というところには達しなかった。

下の写真は上記猿中の三年生選手と古屋監督、そして唯一ユニフォームを着ていない私である。

ところで、猿橋には有名な野球選手がもう一人いた。

日本人初のメジャーリーガーとなったあの村上雅則である。

村上は昭和19年、猿橋の近郊、下和田に生まれた。父親は猿橋郵便局長をつとめた地元の有士。

猿橋郵便局は私が子供時代を過ごした家のすぐ前にあった。

また、局長の妹は我家の隣り、大家でもあった手塚家(水明楼)の奥さん。だから隣家の奥さんの甥である。

大月人物伝 村上雅則 参照