小学校の頃は、どこに行くにも歩いて行った。

都留髙に当時全盛の立教大学野球部が来た時も、鳥沢の親戚に行く時も、いつも歩いて行った。バスに乗った記憶があまりない。

幡野で火事があった時も走っていった。

その頃、どこかへ出かけると、決まって弟の進がついて来た。私が小学校高学年の頃、弟はまだ小学校に入ったかどうかぐらいの年。

歩くスピード、走るスピードがまったく違っていたから、弟は手をつなごうとする、それをはねのけると、ズボンのベルトに手をかけ、ぶらさがる。

早く目的地へ着きたいとあせるが、結局は弟のペースで行かざるを得ない。 往生したものだ。そんな弟も長じて私より背丈が高くなった。

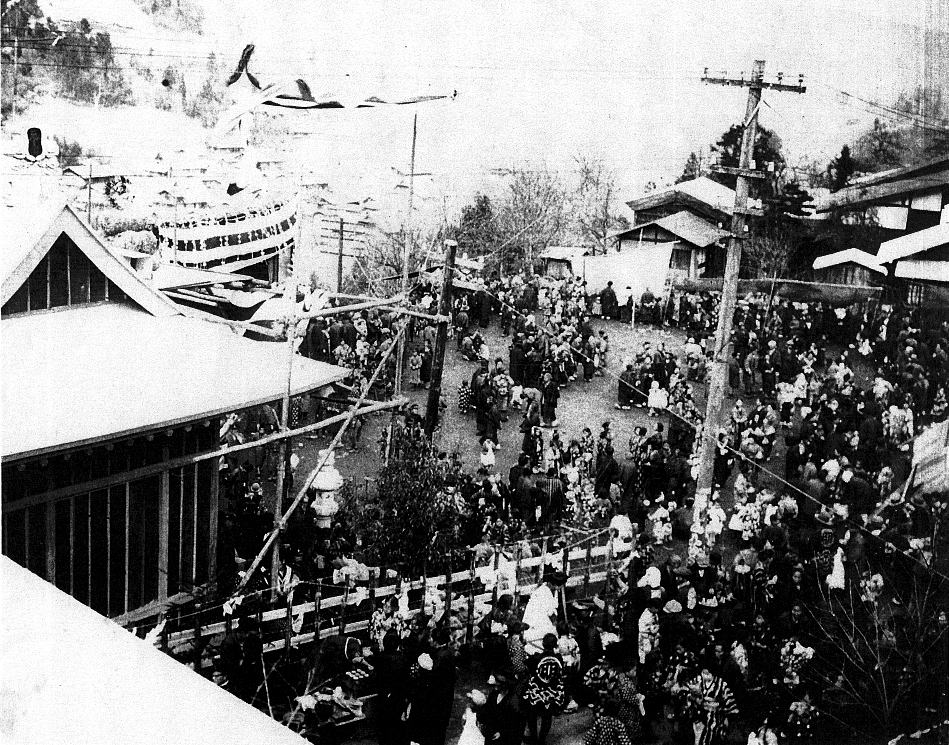

昭和30年頃、駒橋の厄王院にに当時現役の横綱鏡里が来た。節分の豆まきだった思う。

どこから聞いた情報だったのか、例によって走って行った。勿論弟も附いて来る。

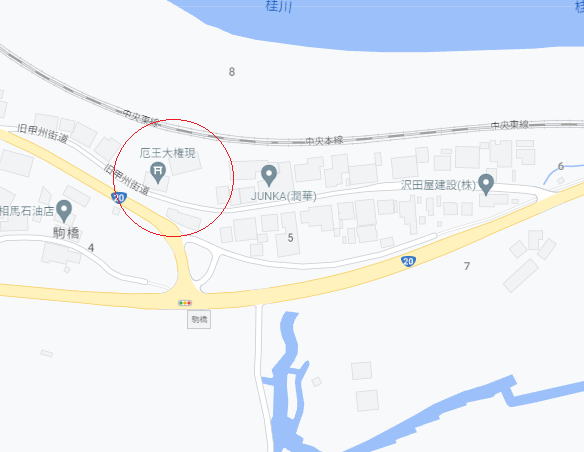

猿橋駅を超え、殿上の大きなカーブの所から、旧甲州街道に入り確か「横尾」という名前の集落を越える。 発電所の前を過ぎると目的地の厄王院はすぐ近くだ。

旧甲州街道が上り坂になって、国道20号線に合流する手間に厄王院はあった。

この鏡里を見に行った以外は訪れたことがない所だ。