新選組も官軍も宿泊した猿橋宿 この項は伊藤征夫さん所蔵の猿橋宿官軍宿割表を中心に構成しました。

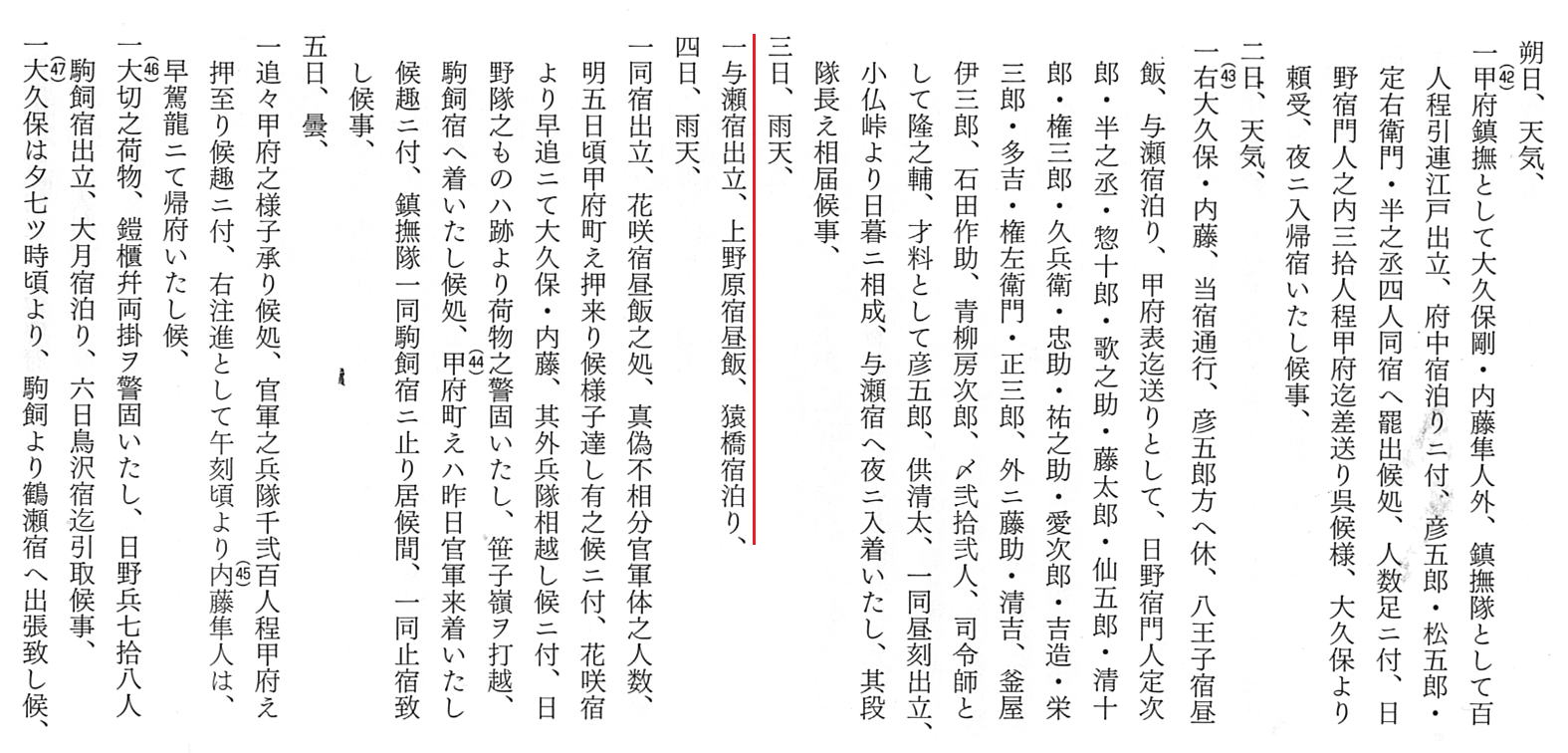

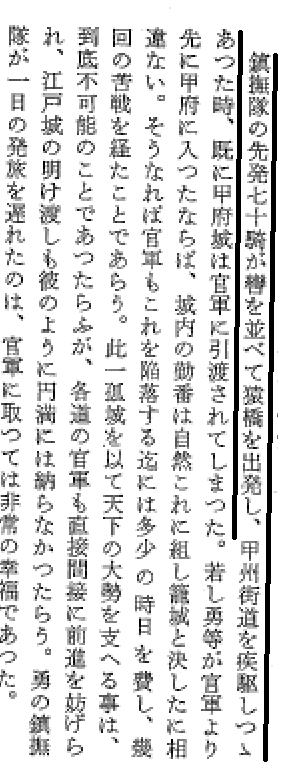

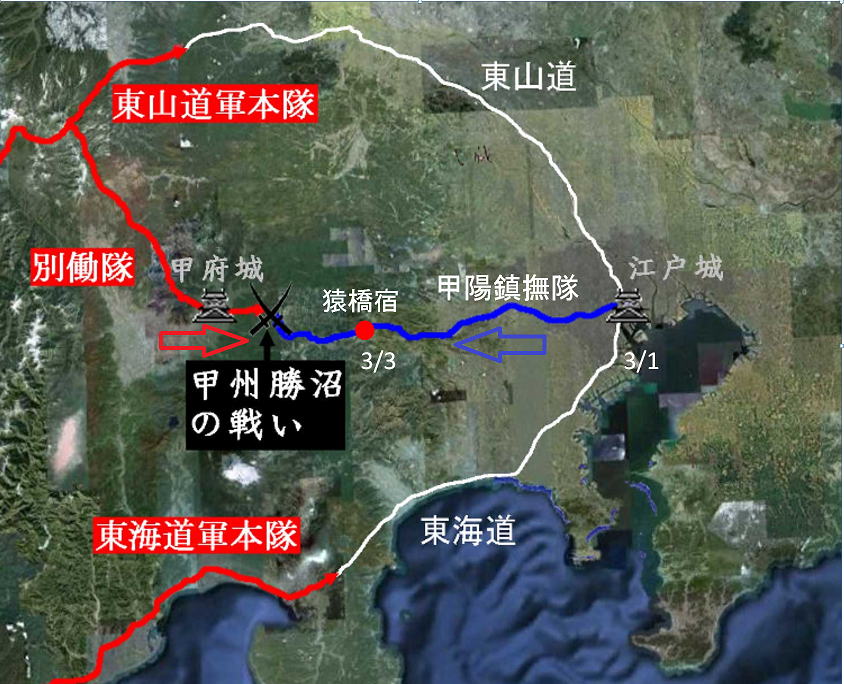

慶應4年3月6日、板垣退助率いる迅衝隊(じんしょうたい)を主力とする官軍と、近藤勇率いる甲陽鎮撫隊(新撰組)を主力とする旧幕府軍が甲州勝沼で激突した。

「勝沼の戦い」と呼ばれるこの戦いは、全国に展開した戊辰戦争のひとつである。

結果はあっけなく、僅か2時間で決着がつき、官軍の勝利となったが、この戦いに向かう新撰組は3月3日に、戦いに勝った官軍一行は3月7日に猿橋宿に泊っている。

それまでの支配者の幕府軍が戦い前に宿をとり、その4日後には新しい支配者となる官軍が同じ猿橋宿に泊るという皮肉な結果となった。

官軍の宿泊については当会会員の伊藤征雄さん所蔵の史料により、隊の構成と宿割の一旦が明らかになった。

歴史の替り目の両方の軍勢を見た猿橋宿の人達はどのように感じていただろうか?

時代背景

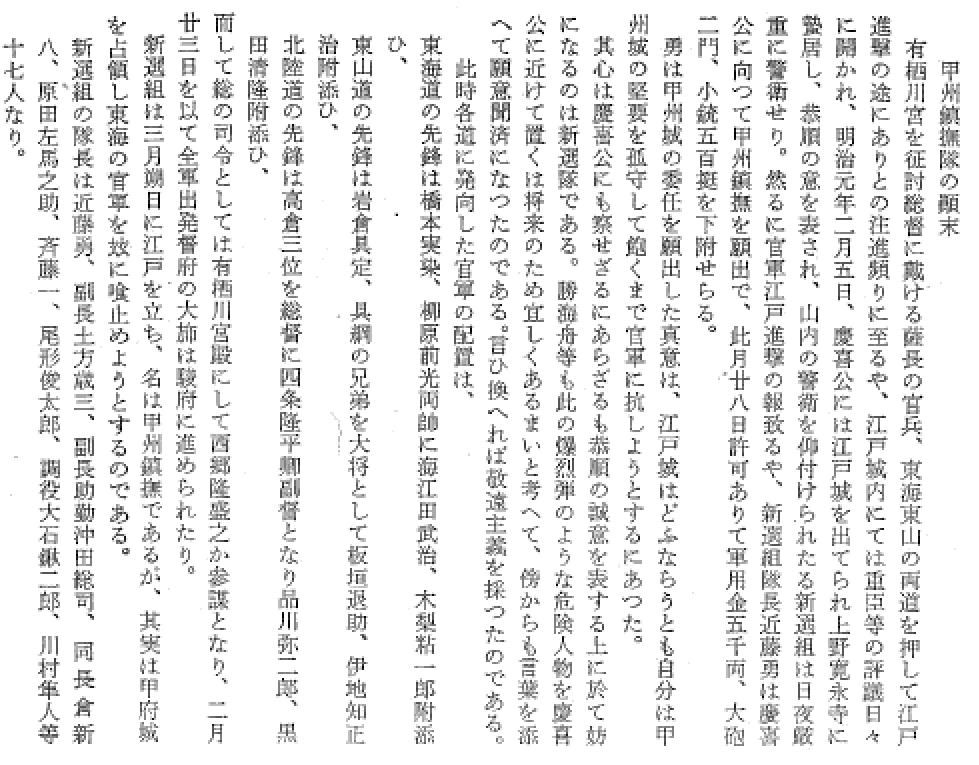

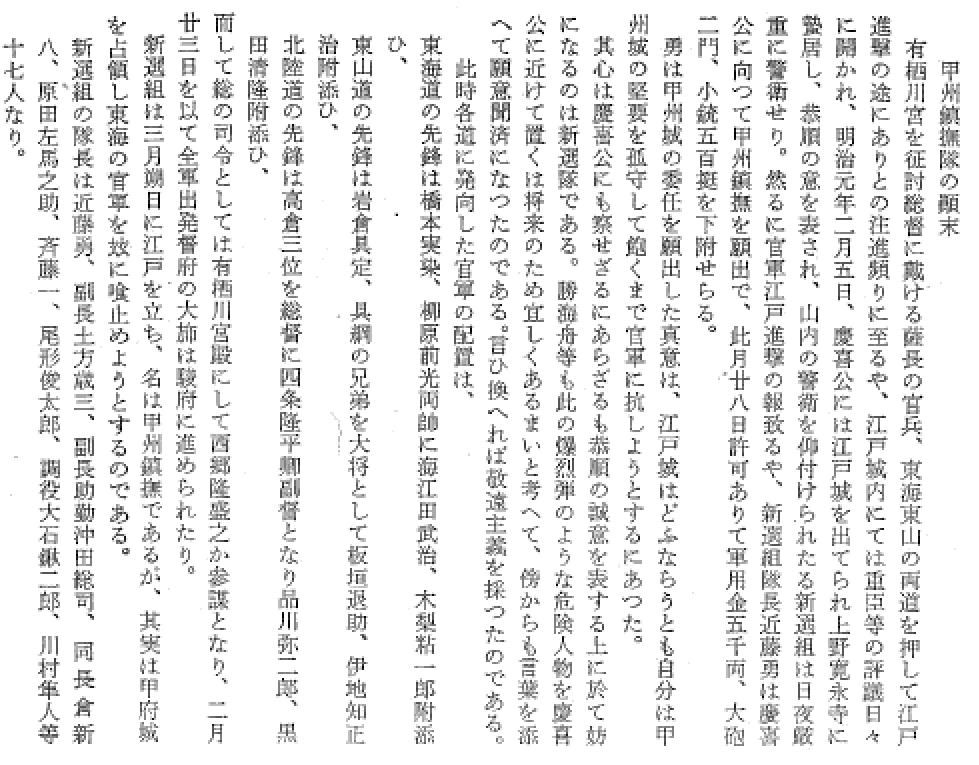

慶應4年正月早々の鳥羽伏見の戦いでは、薩長を中心とする官軍の前に、何のすべもなく幕府軍は敗走した。

徳川義暢は夜陰にまぎれ軍艦で江戸へ逃げ帰り、上野寛永寺に籠って謹慎した。

幕府軍は三々五々、海路あるいは陸路でそれぞれの本拠地に落ち延びた。

新撰組も富士山丸で江戸に戻った。

薩長を中心とする新政府軍は有栖川熾仁親王を総督とする東征軍を組織し、北陸道、東山道、東海道の3手に分け、江戸を目ざして進発した。

官軍の動き

東山東征軍は東山鎮守総督府と改称し

・総督 岩倉具定

・副総督 岩倉具経

・参謀 乾退助、伊地知正治、宇田栗園

が任命された。

1月21日京都を出発、中山道を下諏訪まで来た時に、甲州鎮撫、甲府城接収のため、東山道軍の一部を支隊として甲州街道経由で江戸に向かわせる事になり、

この支隊の参謀に乾退助が任命された。

総督、副総督はいずれも岩倉具視の長男、次男であるが、どちらかが甲州へ向かう支隊の総督になっているはずであるが、不詳。

|

|

この官軍の支隊は順調に信州から甲州に入ったが、参謀の乾退助は祖先の姓である板垣に改名した。

「板垣退助」は武田信玄の有力家臣であった板垣信方の子孫である事を標榜して甲州に入ったため、徳川幕府に不満を持っていた甲州人は官軍を好意的に迎えた。

甲府城も大きな支障もなく接収し、更に軍を進め、勝沼付近に展開していた。

新撰組の動き

大幅に組員が減り、その戦力も衰えた新撰組であるが、徳川家は「まさかの時」のためとしていた甲府城を確保しておくため、

新撰組に甲府城の接収を命じた。(実際には勝海舟の策略という説もある。)

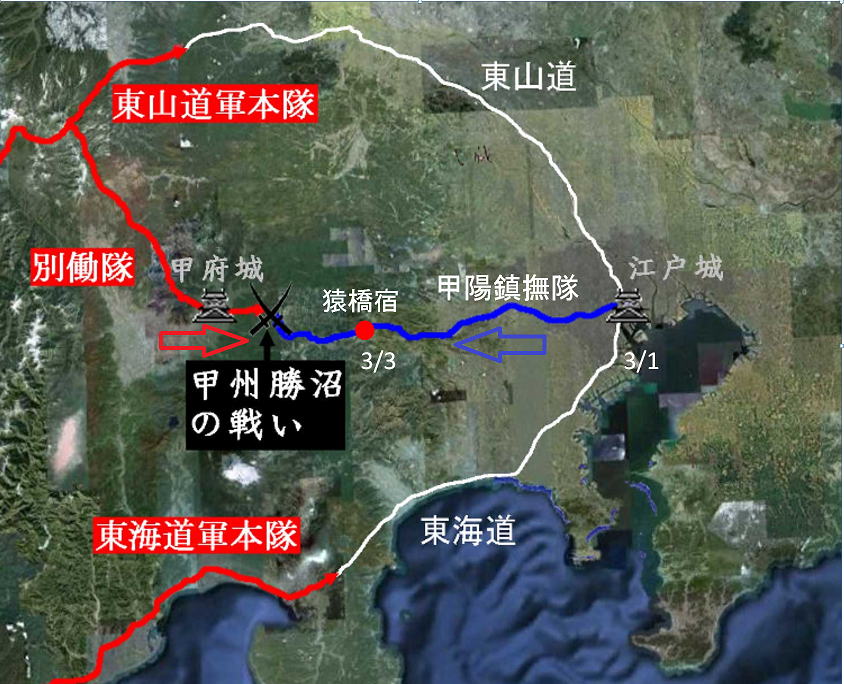

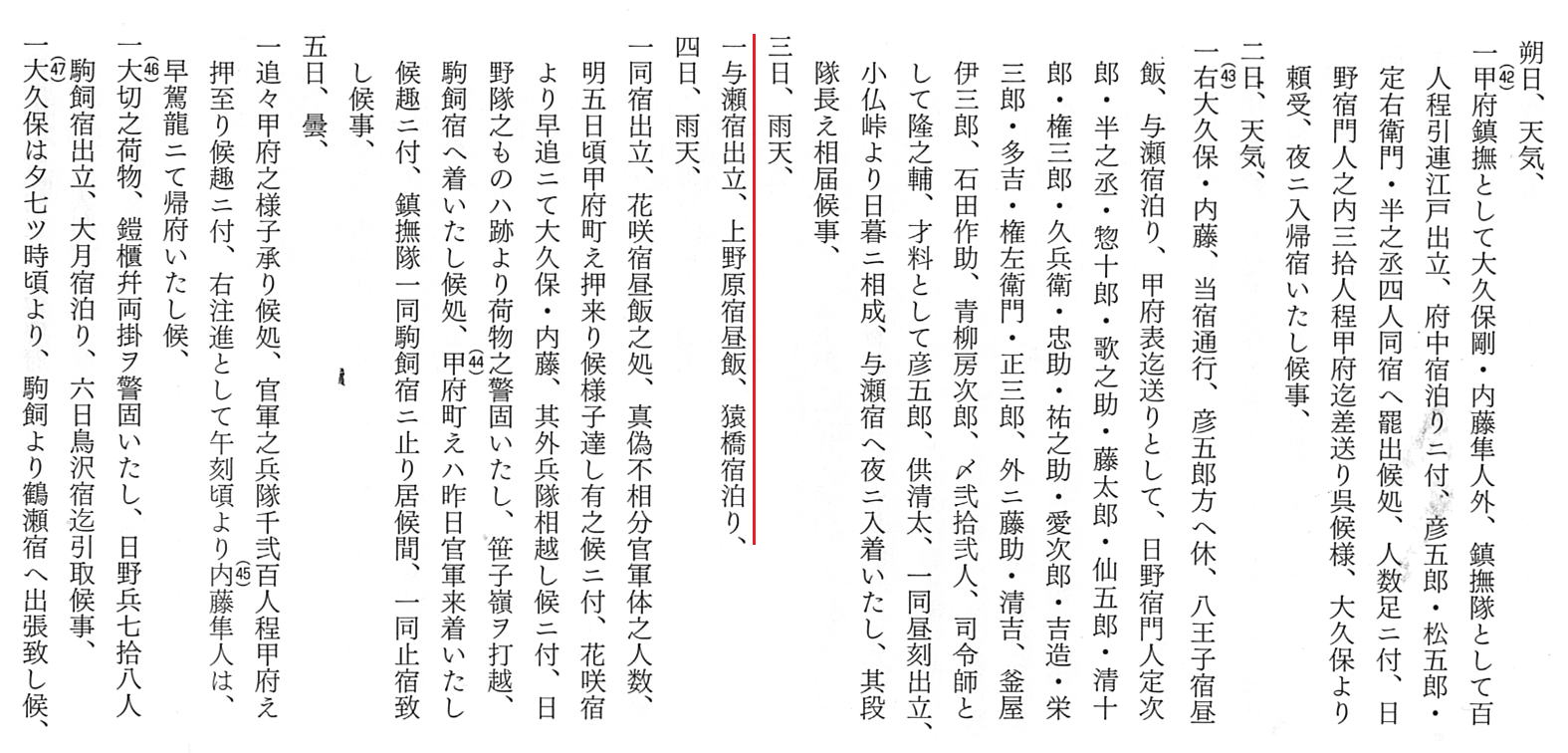

軍資金と大砲6門と武器、それに軍資金を与えられた新撰組は、佐藤彦五郎の日記によれば」、3月1日に江戸を出発、この日は府中、与瀬に宿泊しながら甲府へ向かう。

3月3日には猿橋宿に泊った。

子母澤寛の小説「新撰組始末記」では。甲州街道の各宿場で毎晩「飲めや歌え」の宴会だったという表現があるが、3月1日に江戸を出て3日に猿橋泊というのは

そんなにゆっくりとした行軍ではない。

新撰組の何人が猿橋に泊ったか、宿割などが残っておらず不明であるが、本陣では白酒が振る舞われたという。

徳川家から大砲6門を受取ったが、甲州街道は上り坂。下り坂の連続、とても甲府までは運べないと、途中で4門を放棄、2門だけで進軍した。

猿橋へ泊った頃には官軍の動きも伝わり、既に甲府を抜いたという情報が伝わった。一刻も早く西へ急がなければならない。

3月4日は大急ぎの行軍で駒木野宿に入った。

佐藤彦五郎の日記

勝沼町史の柏尾戦争記 この項、一杉進氏の史料収集

・「明治元年 柏尾戦争」 水上文淵 著

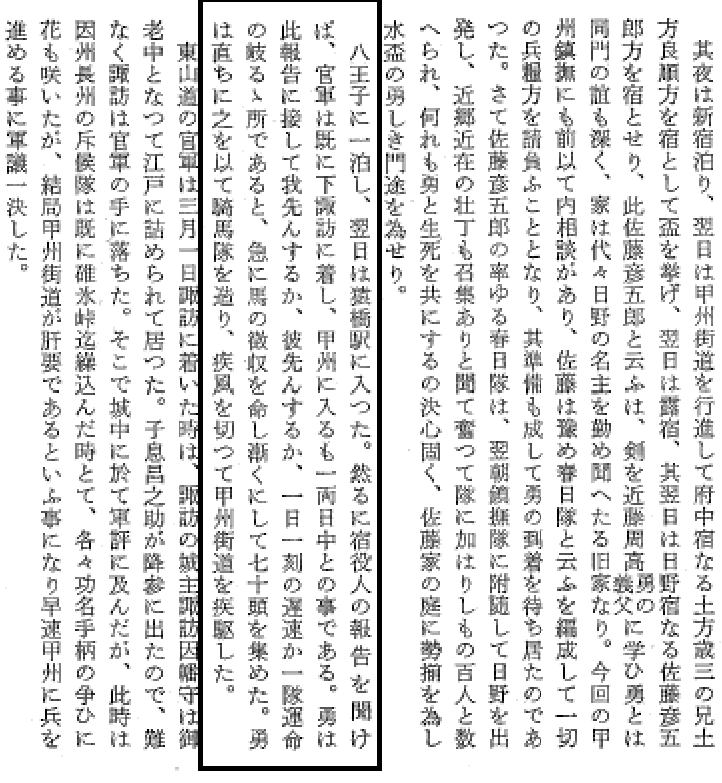

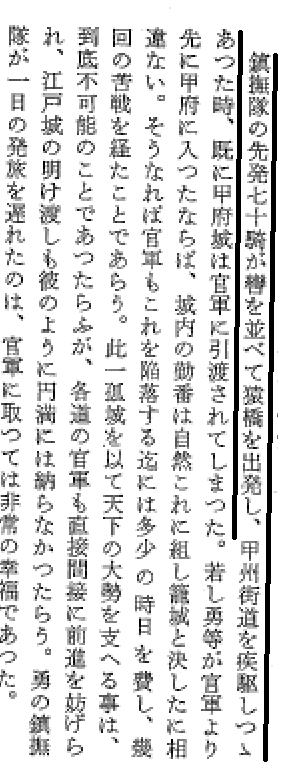

新選組は猿橋宿に入った時に、「官軍が既に上諏訪に来ており、間もなく甲州に入る」という情報があった。

近藤は猿橋宿で70騎の馬を調達、先発隊が甲州街道を西に疾駆したが、その頃すでに官軍は甲府城を接収していた。

甲府城はもともと幕府の直轄地。新選組の江戸出発がもう2,3日早ければ、又は新選組の甲州街道西上の速度がもう少し速ければ、甲府勤番、甲府代官所などの勢力は旧幕府側についたはず、歴史が変わっていたかも知れない。

・「柏尾の戦い」 結城礼一郎(新選組と行動を一にした人)

この史料には、3月2日与瀬宿泊り、明けて3日は「満地の雪」だったとある。

このため行軍に難義し、先鋒が猿橋宿についても後方は犬目宿へ泊まる事になった。それでなくとも少ない人数が雪のために分断された訳である。

「4日、猿橋宿からの行軍は「雪消」で道はひどうございました」とある。雪消(ゆきげ)は雪がとけること、雪がとけてできた水の事なので、猿橋から笹子峠を越えて行く事はさぞ大変だっただろう。

勝沼町史のこの項全文を読みたい方はこちら

勝沼の戦い

両軍の激突は3/6昼頃。勝負はあっけなくついた。

官軍の武力が質、量ともにまさり、信玄の家臣が徳川と戦ってい るという構図が地元をも動かしていた。

鎮撫隊は山中行軍での落伍者も出て兵数が少ない上、徳川家が用意した大砲6台のうち4台を途中に置いてくるという有様。

新撰組隊員達は白兵戦で必死に戦ったが、兵力、火力にまさる官軍に対抗できず、後退に後退を重ね、およそ2時間後

惣崩れとなった。隊士達は、街道、間道、山中を三々五々、江戸に向かって逃走した。

勝沼の戦い 月岡芳年 画(山梨県立博物館 蔵)

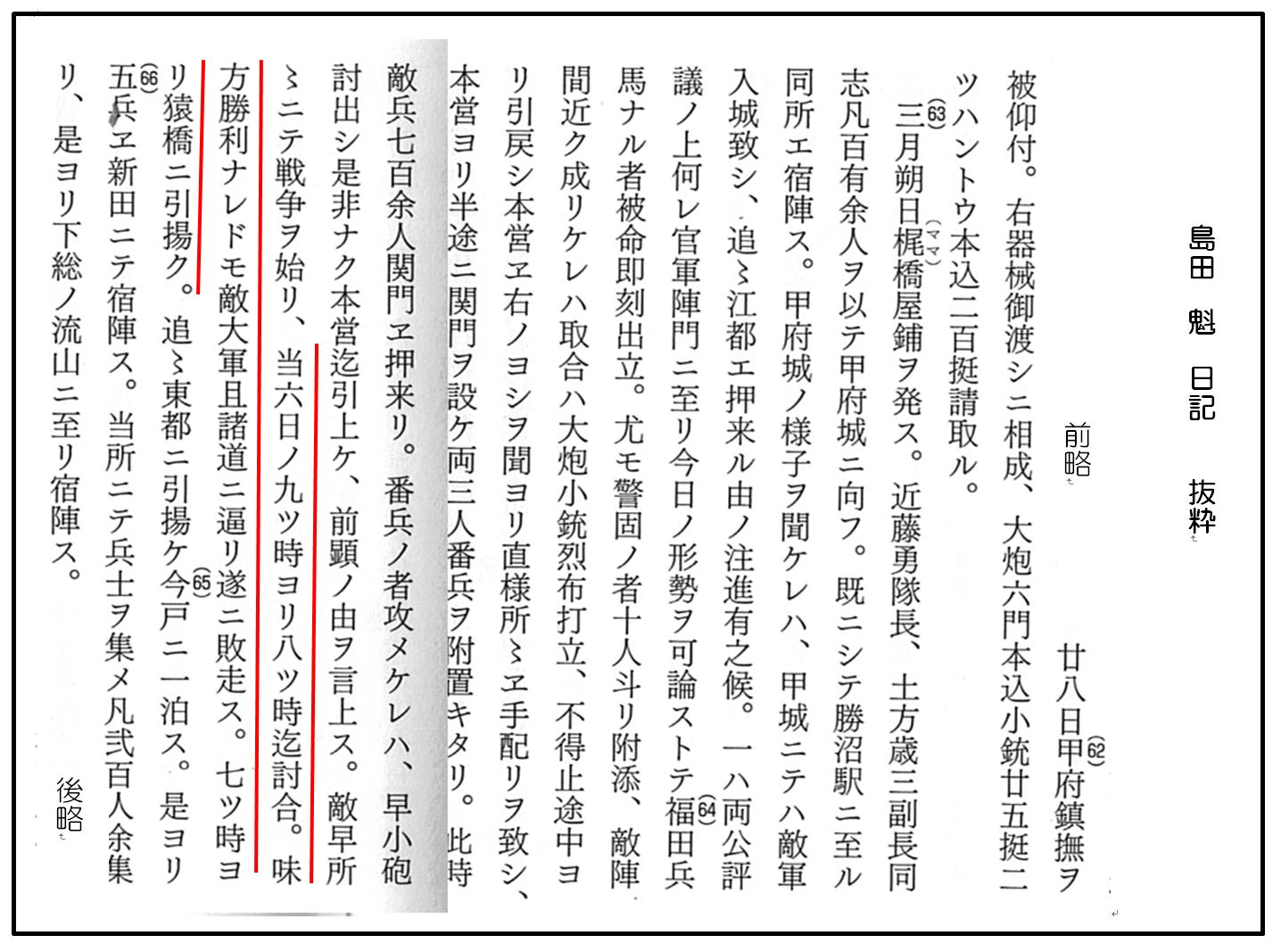

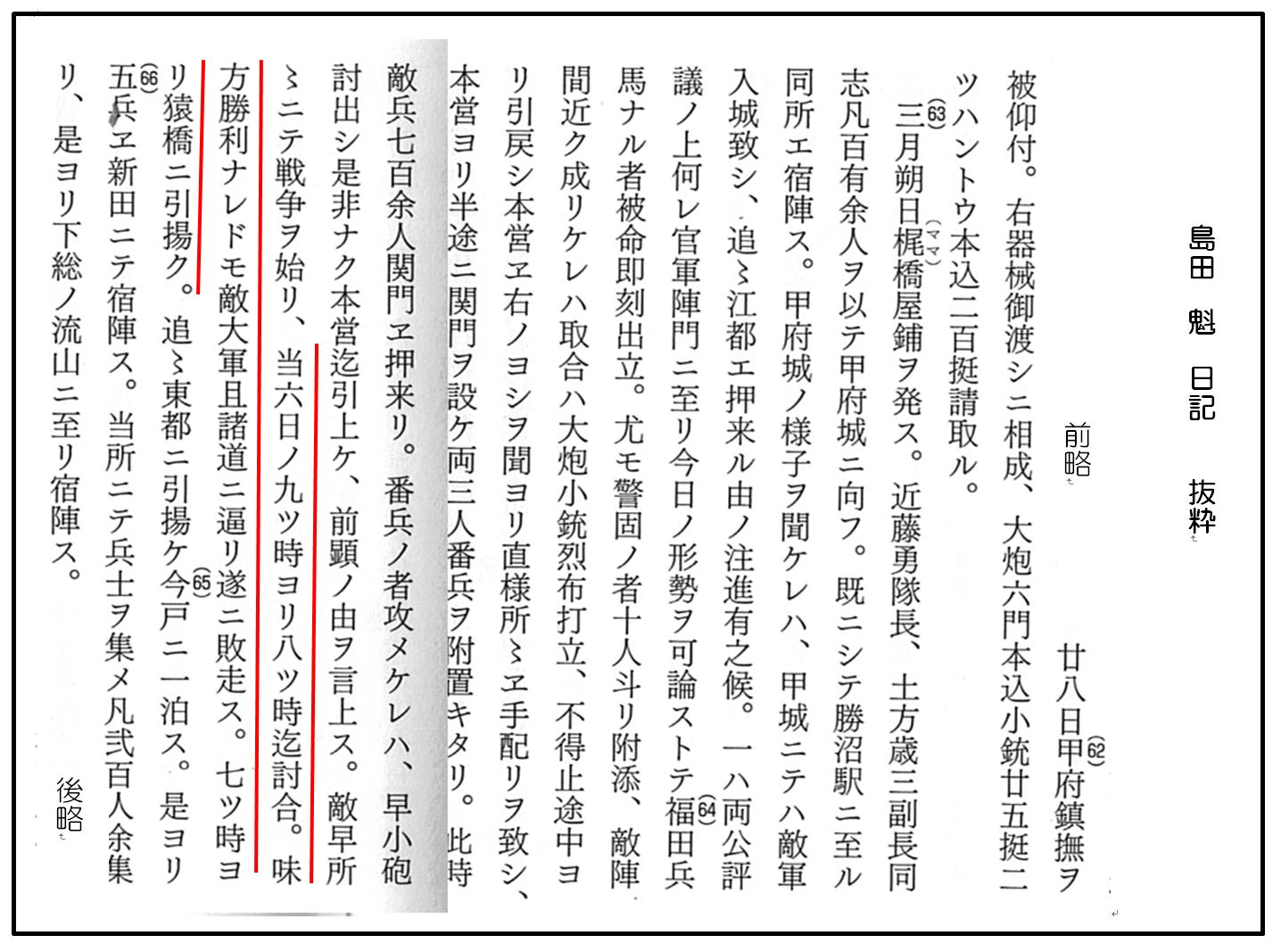

島田 魁日記

勝沼の戦いで敗れた鎮撫隊士の日記(島田魁、中島登など)を見ると、「七つ時(午後4時)より猿橋に引上げる」とある。

それぞれ三々五々猿橋まで落ち延びて、改めて体制を立て直そうという合意があったようだ。

しかし、猿橋を越えて東へ東へと落ちていく隊士が多く、実際には猿橋で体制立て直しはできなかった。

たった3日前に隊伍を整えて宿泊、通過したが、今はした敗残兵として通過する隊員の一部が、猿橋の東詰で橋を焼き落そうと薪や油を用意していた。

確かに猿橋を焼き落したら、後を追ってくる官軍は相当難儀するだろう。戦いの常套手段だ。

新撰組に同調して甲州鎮撫隊に入った「春日隊」という農兵隊の棟梁、佐藤彦五郎がこれを見て

「通路橋梁の設備は大切の事、特にこの難工事の猿橋を一度焼却すると後日」、土地のもの、世人の多くがいかに困るか」

と必死に説き、名橋猿橋は焼失をまぬがれた、という逸話がある。

佐藤彦五郎は日野村の名主をしていたので、橋などの公共施設を戦争で失う農民、住民の苦労がよくわかっていたのであろう。

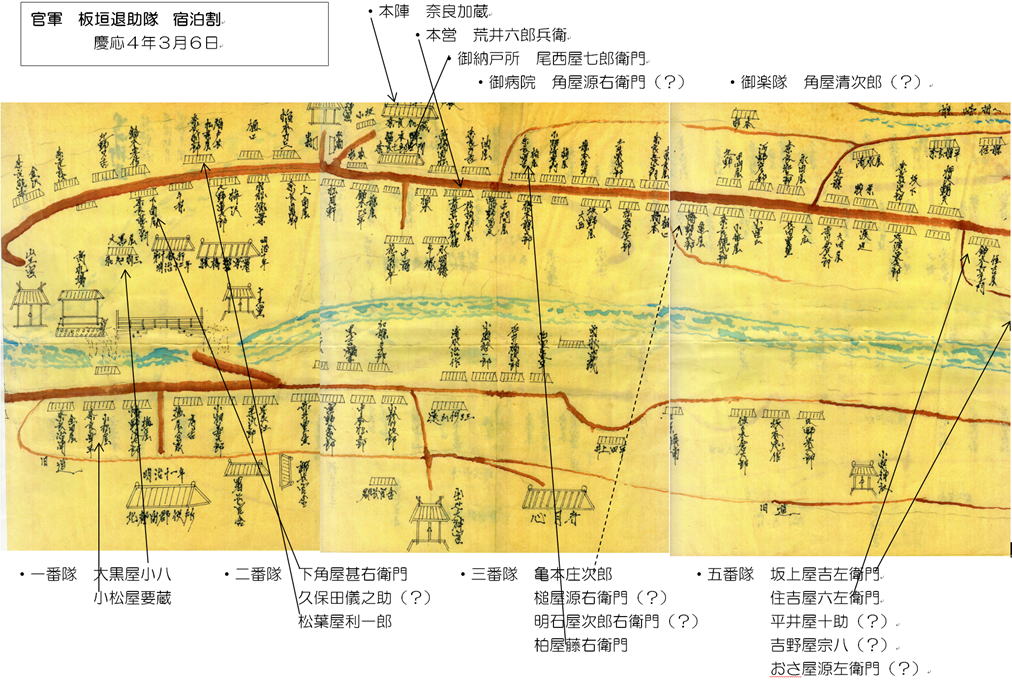

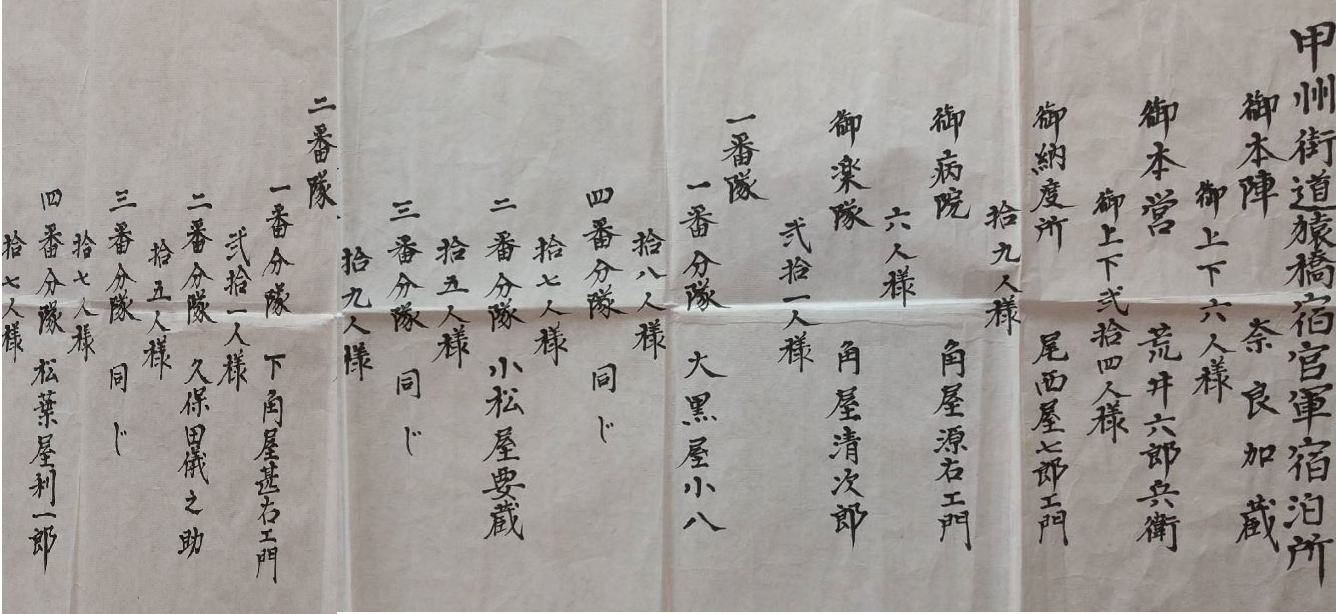

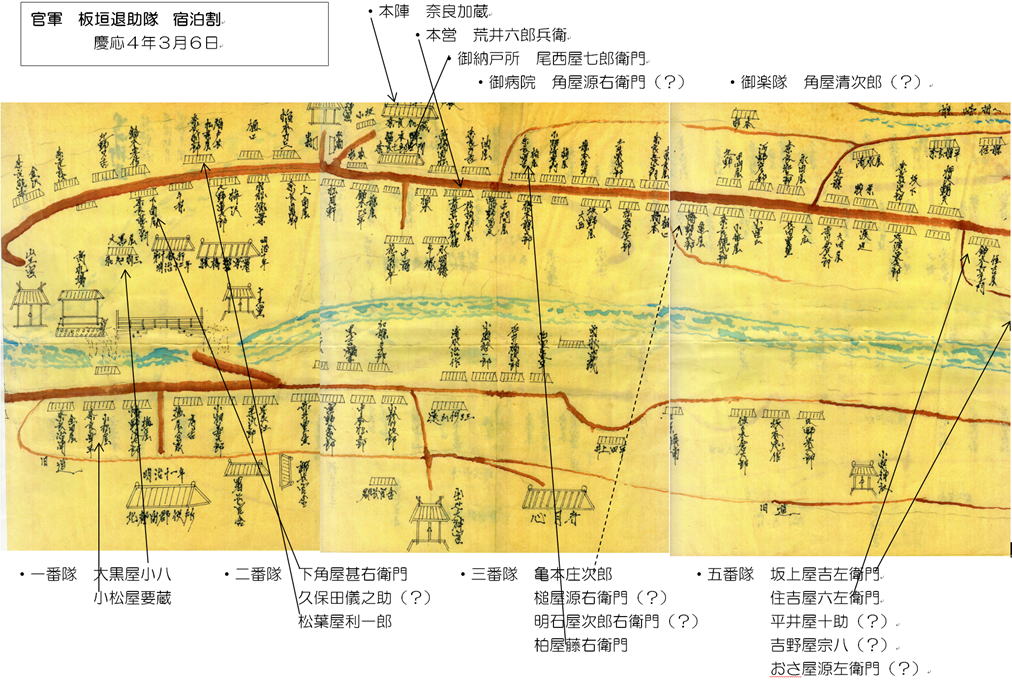

官軍の猿橋宿泊 この項は伊藤征夫さん所蔵の猿橋宿官軍宿割表を中心に構成しました。

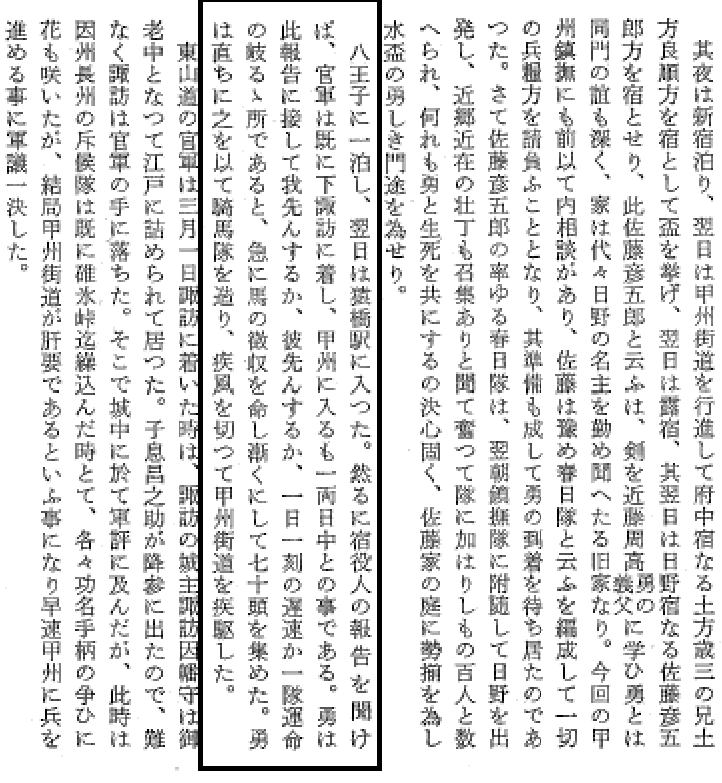

官軍の動き

勝沼の戦いで勝利した官軍は、その日は勝沼宿に戻り、翌3月7日、威儀を正し、楽隊付きで猿橋まで進軍した、

「勝ち馬に乗る」「板垣人気」で兵士の数は大幅に増えているから、一つの宿場では収容できず、前後の宿場(初狩~猿橋)に分散したが、

本体(迅捷隊)は猿橋の旅籠に分宿した。

|

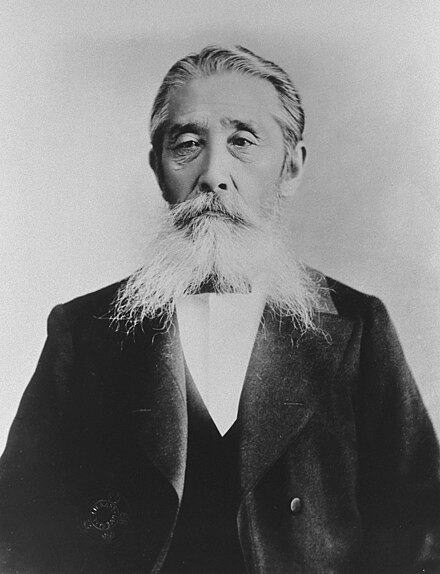

迅衝隊主要メンバー

後列左から

片岡健吉、真辺正晴、西山潔、北村重鎮、別府彦九

中列左から

谷神兵衛、谷干城(襟巻)、山田清廉、吉本平之

前列から

伴権大夫 板垣退助(中央)、谷乙猪(少年)、山地忠七

|

鳥沢宿を通過したのが3月8日という記録があるので、猿橋宿の滞在は一泊だけだった。

街道沿いの村々は、これまでの幕府の高札をとりはずし、「天朝領」と書き替えたという。(大月市史)

猿橋宿へ宿泊

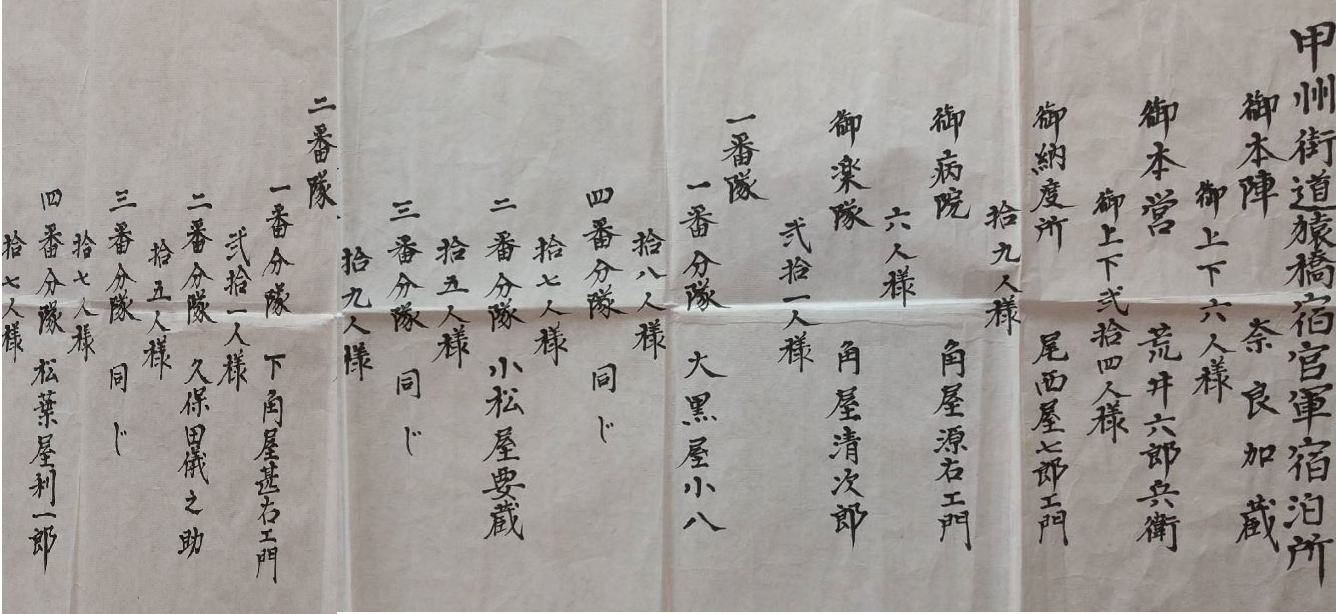

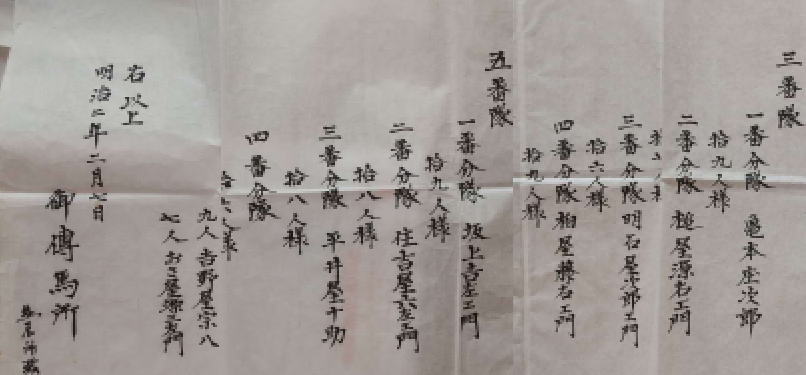

今回猿橋町伊藤征夫氏から提供されのは、この官軍一行が猿橋宿に泊った時の宿割表である。

原本でなく写しだというが、貴重な史料である。

これによると本陣(奈良加蔵)に上下6人が泊ったとある。

この本陣は猿橋本陣所在地検証で述べたように、おそらく猿橋騒動の結果、名主層の異同があり、新しく建てられた本陣で、珍しく甲州街道に面していない、

現在の藤田理容店の裏の方の土地だだ。

甲州街道を東下する官軍(正式には東山道先鋒総督軍)の実質トップは参謀の乾退助改め板垣退助であるが、名目上は総督として公家(岩倉具視の子、具定)が任命されており、本陣にはこの公家関係者が泊ったと考えられる。

板垣や他の幹部は「本営」とした荒井六郎兵衛方に24名で宿泊して、全軍を指揮所していたのであろう。

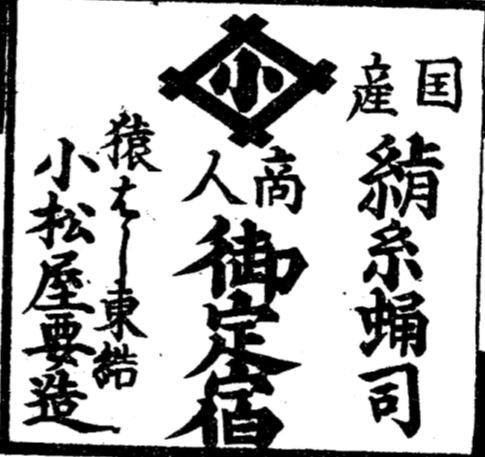

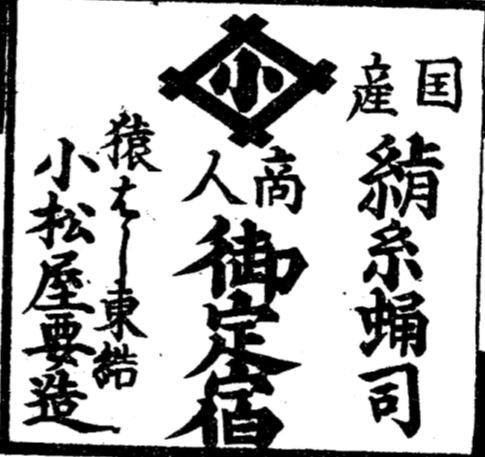

この他の隊員達はそれぞれ隊毎に分宿している。大黒屋、小松屋などは昭和期まで続いた旅館だ。

こに他に下角屋、柏屋、坂上、平井屋、松葉屋など、同じ名前が明治期の町絵図に見る事が出来る。 しかし江戸時代の旅籠の後継かどうかは確かではない。

亀本は明治時代は菓子屋として、松葉屋は織物屋として雑誌広告に出ている。

尾西屋、鎚屋、明石屋、久保田、角屋、亀本、吉野屋、おさ屋は明治絵図では確認できない。

江戸後期の猿橋宿の旅籠数は本陣1,脇本陣2,一般旅籠10とされている。この史料に見える宿泊先は18もある。

板垣一行は旅籠以外へも分宿して猿橋宿をほぼ占拠していたことになる。

| 隊・分隊 |

人数 |

旅籠名 |

場所 |

| 御本陣 |

上下6人 |

奈良加蔵 |

B |

| 御本営 |

上下24人 |

荒井六郎兵衛 |

B |

| 御納度所 |

19人 |

尾西屋七郎ェ門(脇本陣か?) |

(B) |

| 御病院 |

6人 |

角屋源右衛門 |

松葉? |

| 御楽隊 |

11人 |

角屋清次郎 |

松葉? |

| 一番隊 |

一番分隊 |

18人 |

大黒屋小八 |

B |

| 四番分隊 |

17人 |

同上 |

|

| 二番分隊 |

15人 |

小松屋要蔵 |

A |

| 三番分隊 |

19人 |

同上 |

|

| 二番隊 |

一番分隊 |

21人 |

下角屋甚右衛門 |

B |

| 二番分隊 |

16人 |

久保田俄之助 |

|

| 三番分隊 |

17人 |

同上 |

|

| 四番分隊 |

17人 |

松葉屋利一郎 |

B |

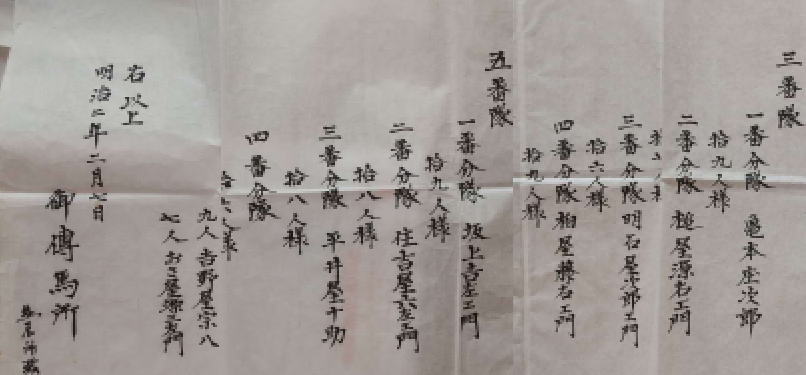

| 三番隊 |

一番分隊 |

19人 |

亀本庄次郎 |

|

| 二番分隊 |

16人 |

槌屋源右衛門 |

|

| 三番分隊 |

16人 |

明石屋次郎右衛門 |

|

| 四番分隊 |

19人 |

柏屋藤右衛門 |

C |

| 四番隊 欠番 |

|

|

|

|

| 五番隊 |

一番分隊 |

19人 |

坂上吉左衛門 |

D |

| 二番分隊 |

18人 |

住吉屋六左衛門 |

D |

| 三番分隊 |

18人 |

平井屋十助 |

A |

| 四番分隊 |

19人 |

吉野屋宗八 9人 |

|

| おさ屋源右衛門 |

|

|

350人 |

|

|

上の表に出て来る旅籠名を、水嶋氏の明治町並図で探して見ると次のようになる。

・本陣奈良加蔵については本陣所在地の検証 参照

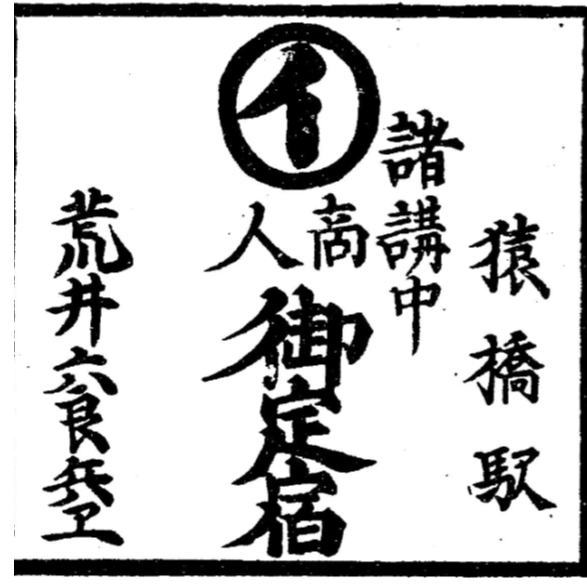

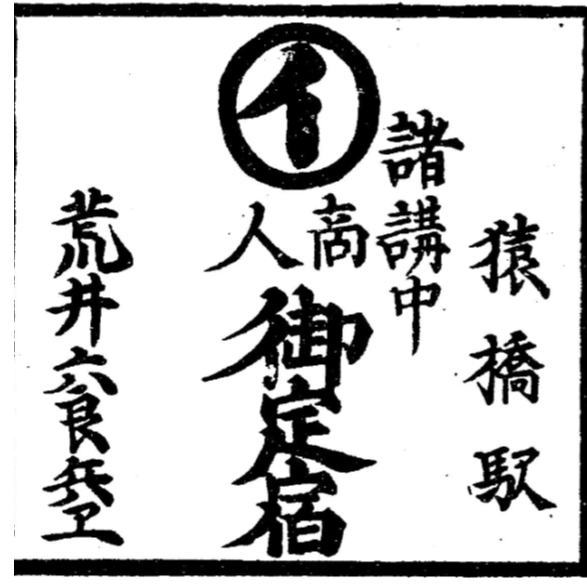

・「荒井六郎兵衛」は、上の絵図のように、現在の仲町山口さん宅(志村さんの隣り)の場所にあった旅籠屋で、荷問屋も兼ねていた。

「鬼平犯科帳」にも出てくる猿橋宿の主要旅籠のひとつであった。

中畑のお辰

右隣りの中問屋幡野昌之とあるのは、後に郵便局が建てられたところ。

「荒井六郎兵衛」、大黒屋、小松屋などは明治以降も旅行雑誌に広告を出すなど繁盛していたようだ

明治19年発刊「甲州道中各家商業便覧」の広告

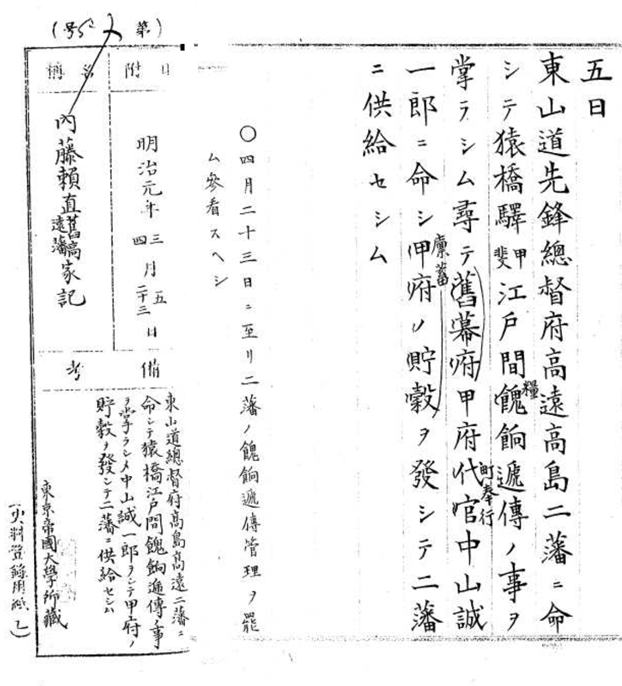

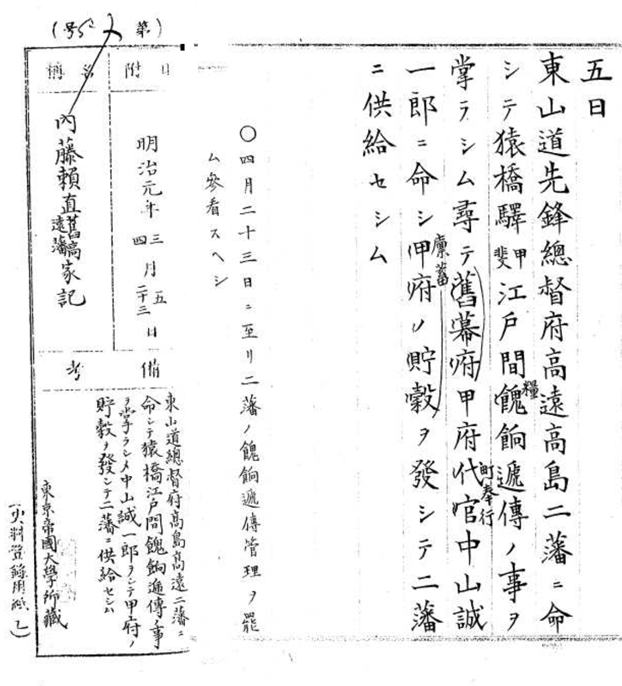

この「官軍が猿橋宿に泊った記録」の日付は明治2年2月7日とある。

板垣退助以下の官軍が猿橋に泊ったのは慶應4年(明治元年)3月7日と推定される。

約1年後に書かれたものである。

推測

猿橋宿に泊った時、官軍は現金を持っておらず、宿泊費を払っていないのではないか?

1年後にあらためて各宿場から請求を出させ、新政府が新たに発行した臨時紙幣(太政官札)

で支払いを行った。

この文書は、この精算時の猿橋宿御伝馬所の控だろう。

官軍は京都を出発するにあたって十分な資金を持たずに出発し、道々で資金調達を行っていた。

だから宿代は「将来払う・・・」という書付を渡しただけで、支払はしない事が多かった。

逆に宿の有力者に「資金を貸せ」と迫った事も想像に難くない。

このような例が東海道の宿場町に多く見られる。 |

猿橋から江戸へ(東京大学史料編纂所蔵)

官軍板垣隊に参加した高遠・諏訪高島藩に対し、猿橋駅から江戸へ兵食を運ぶ役目を命じた。

また甲府代官中山誠一郞に対しては、甲府城の貯蔵してある穀物類を提供するよう指示している。

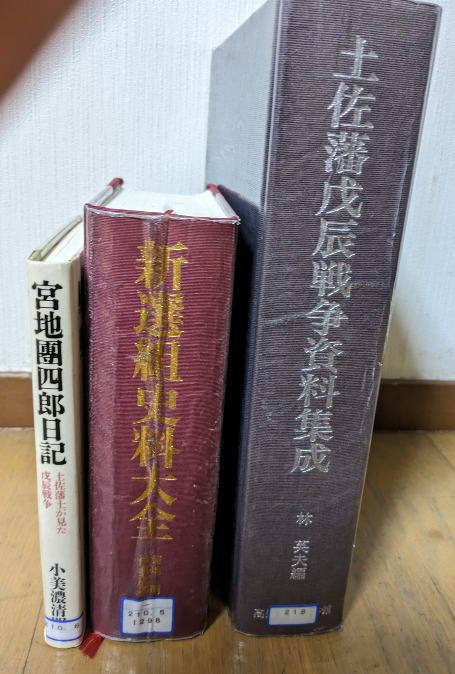

参考文献

|

土佐藩戊辰戦争資料集成

林 秀夫 編 2000年 高知市民図書館 発行

宮地団四郎日記

小美濃清明 編 2014年 (株)右文書院

新選組史料大全

菊池明・伊東成郎 編 2014年 (株)カドカワ 発行

|