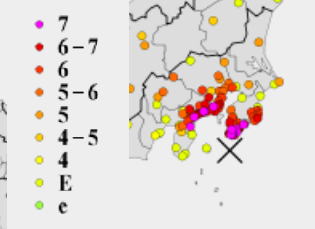

元禄地震は元禄16(1703)年11月23日午前2時頃、房総半島南端沖を震源地として発生した地震。

マグニチュードはM7.9〜8.2と推定され、関東大震災(大正12年)と同類の相模トラフ巨大地震である。

江戸や相模国では大被害が発生したが、甲斐国でも震度4〜5の揺れで被害が出たようである。

平成25年に内閣府がまとめた「元禄地震報告書」に大月村、猿橋村、鳥沢村の被害状況の項がある。

大月村、猿橋村、鳥沢村被害状況

これによると、猿橋村では

あずくみ、川戸道、屋敷裏、伊良原

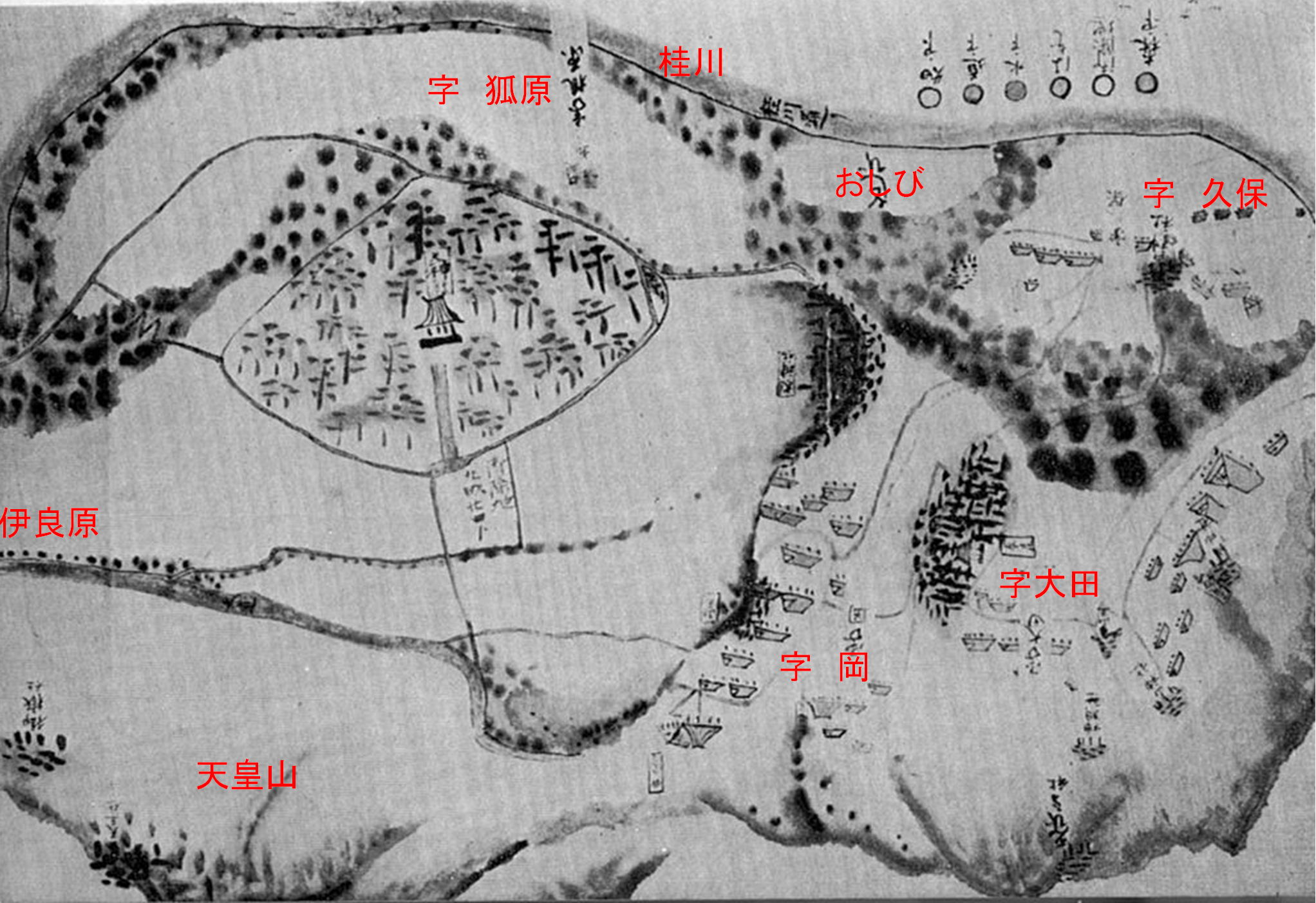

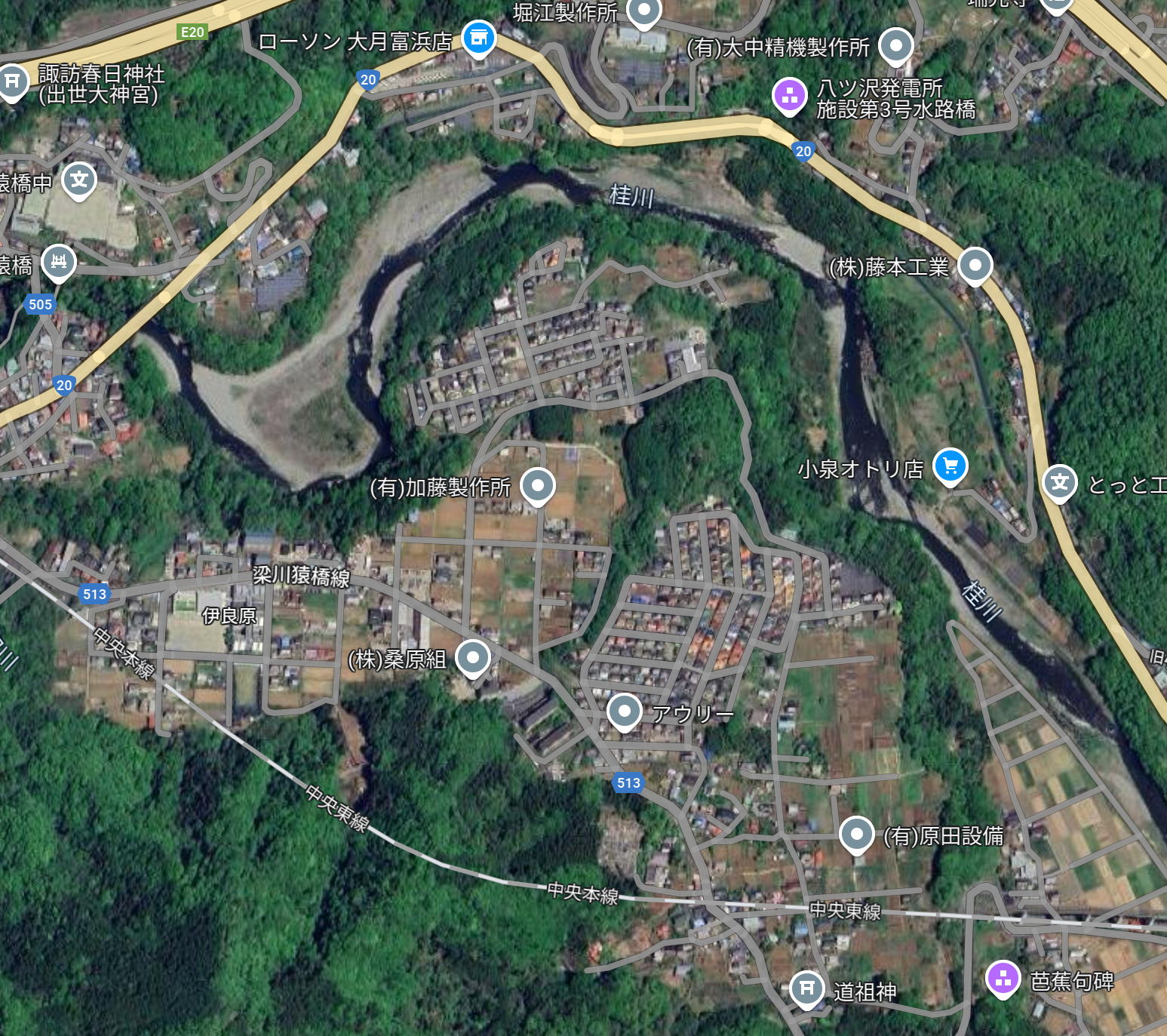

の4ヶ所で被害が出ている。川戸道、屋敷裏の小字名は現在のどこにあたるか特定できない。

寛文9年の検地で猿橋村石高は246石とされているが、うち1.3石に相当する被害があり、該当の農家では免税(年貢減免)の措置がとられた。

最も被害が大きかったのは伊良原であった。

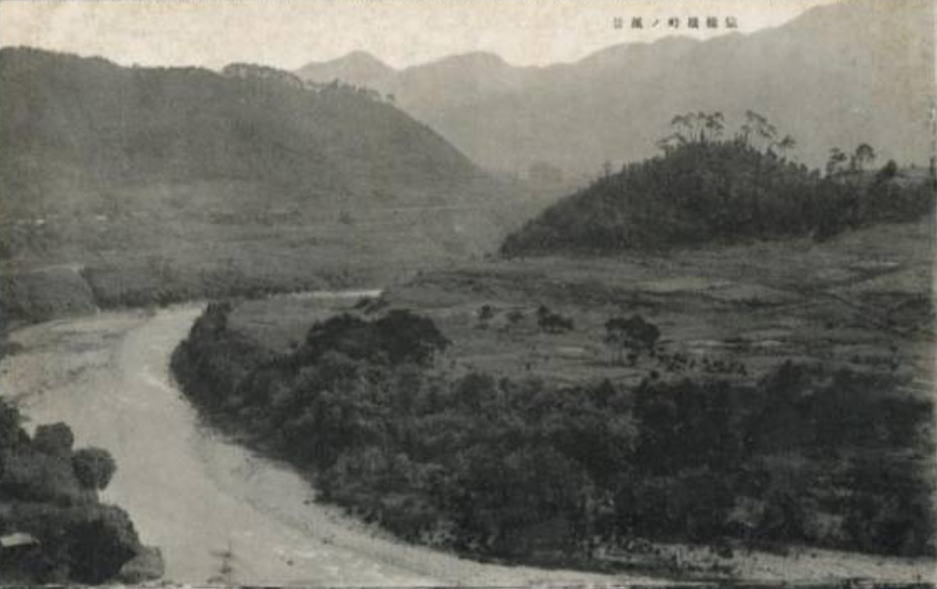

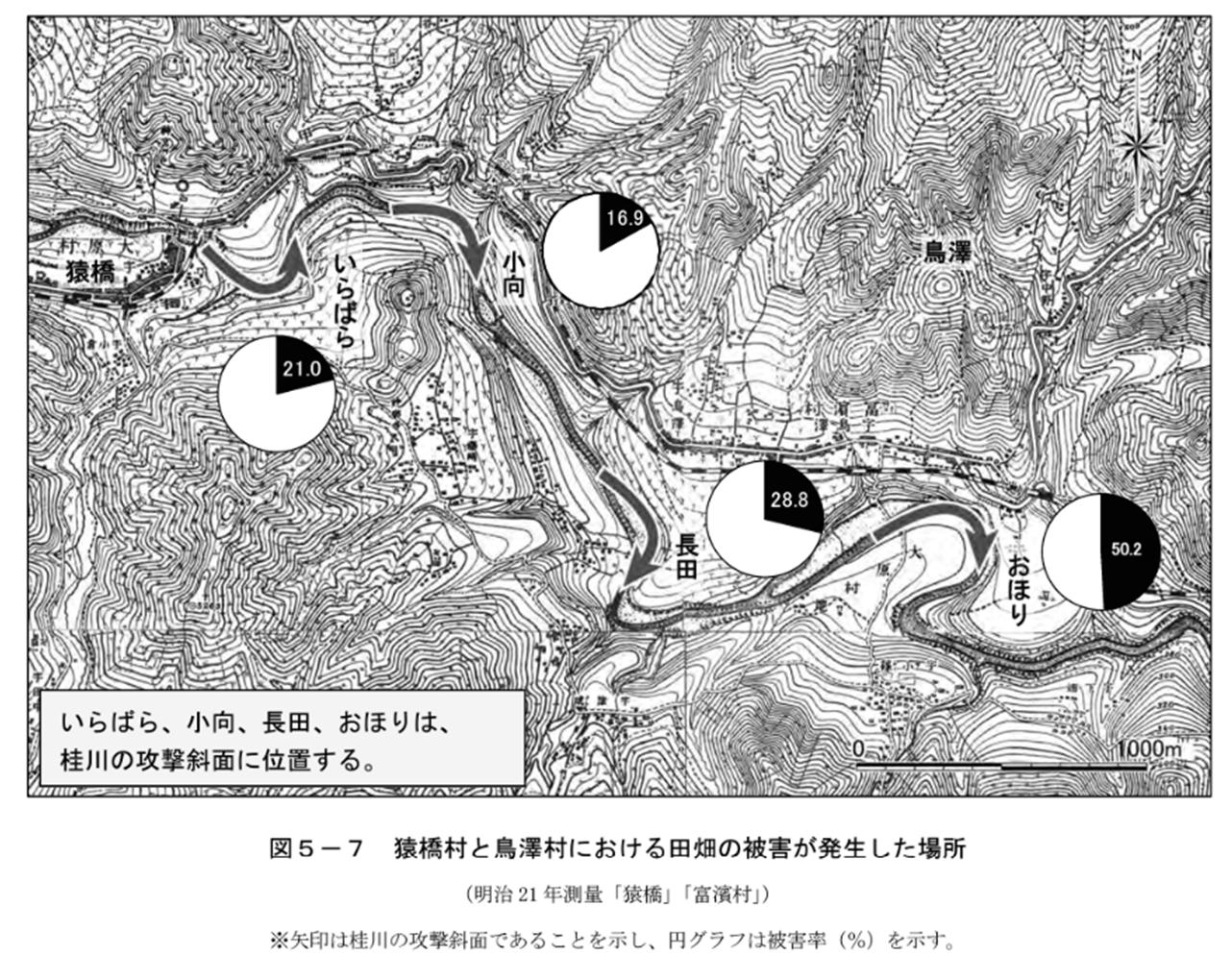

同報告書によれば、伊良原は桂川の攻撃斜面(屈曲した流路の外側の谷壁)の上にあり、斜面の下部が桂川の流れを常に受けているため、斜面全体が崩れやすい。

河岸段丘の伊良原は礫層、古富士泥流、ローム層など構成されているが、下部は固結度が低い礫層が桂川の流れを受けて削られ、斜面全体が崩れやすくなっているところに、強い地震動や、翌年(宝永元年)の大雨で斜面が崩落し、斜面に面していた土地が流失してしまったものと考えられる。

同じように桂川の水流による圧力を受け続ける場所が、鳥沢の小向、長田、堀之内地区に見られるという。

江戸後期の藤崎村と伊良原 実際の藤崎村絵図は南北逆に描かれている。