記録によれば江戸時代最後の架替、修復は文久3年(1863)である。

新選組が猿橋宿に泊まり、勝沼の戦いで敗れて江戸へ逃走する帰路、追手を防ぐため焼き落そうとした猿橋は、この文久年間に年に架け替えた橋である。

それから9年、明治5年(1872)に橋の板を張り替えている。 これは幕末になり、往復する人数が多くなり、それにつれて車馬の積載荷物も重くなり、橋板の耐久力が減殺されていたため、と仁科義比古氏は説明している。

明治13年(1880)、前の架け替えから17年、橋板の張り替えから8年しか経っていないが、明治天皇が山梨・三重に行幸することになり、急遽架け替えを行うことになった。

この架け替えでは、室町時代以来、橋幅は1丈1尺であったが、これを1丈6尺に改めている。

これは前に述べた通行量の増大を考慮したものであろう。

明治天皇の行幸は明治13年6月18日。

橋畔に新築成った猿橋警察署に立寄り、渓谷の自然美を観賞し、また橋を徒歩で往復したという。

この年11月、史蹟として指定された。

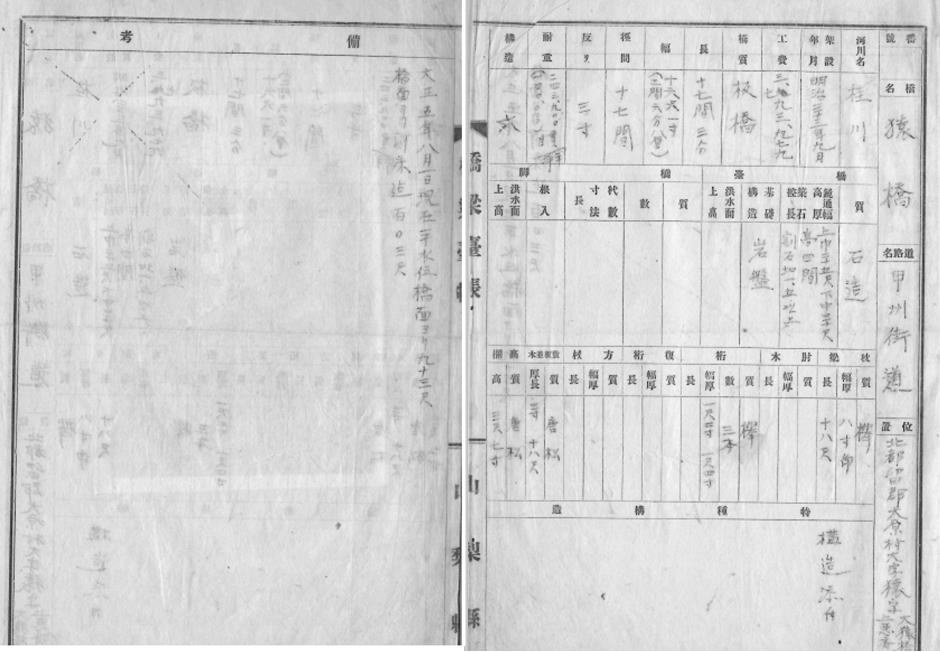

明治33年架替

明治13年の架け替えから20年、木材で作られている橋の定めで老朽化が進んでいたため、架け替えが行われた。 当時の山梨県橋梁台帳(下)によれば、幅は16尺1寸、長さ17間、総工費3793円とある。

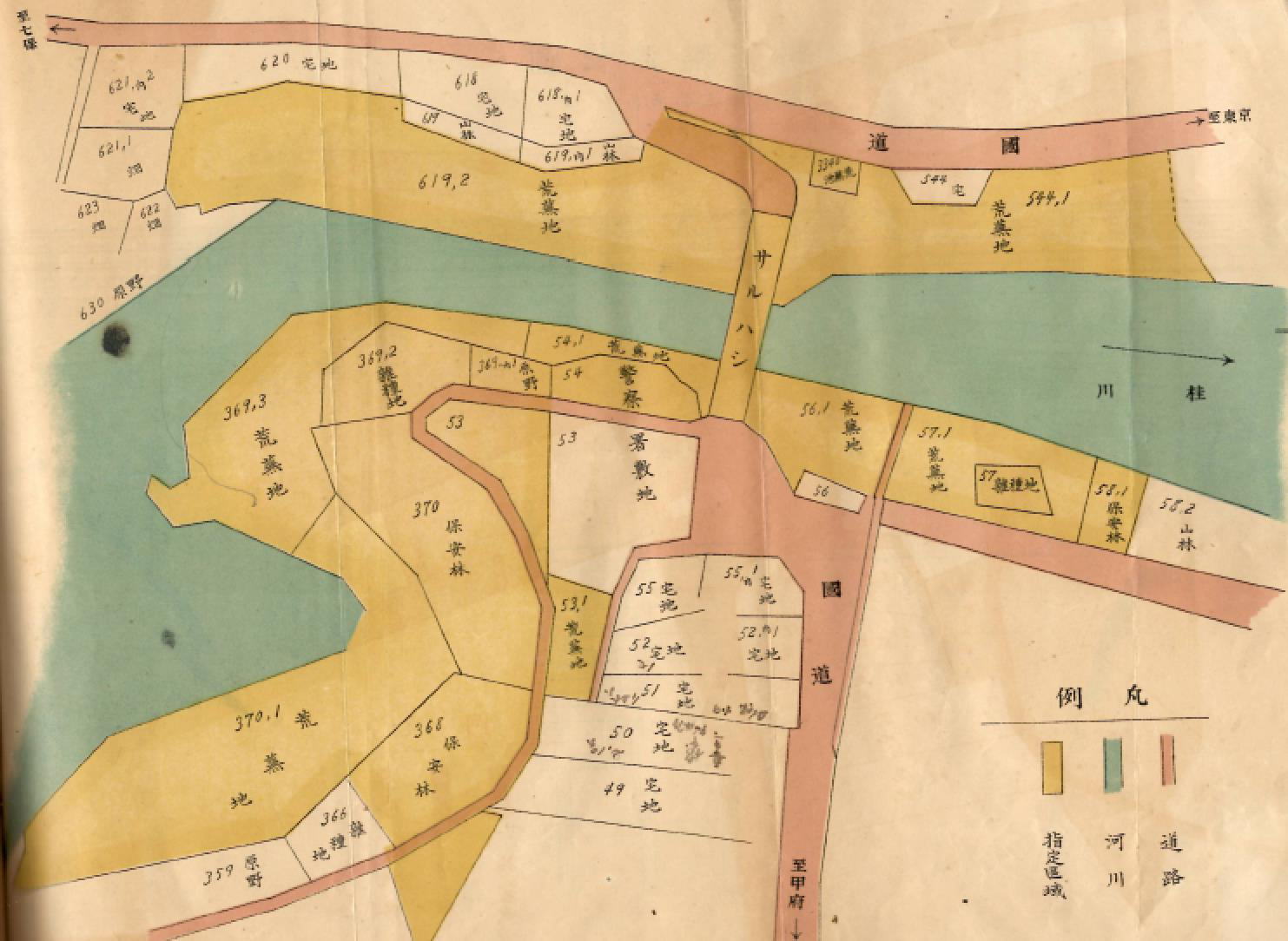

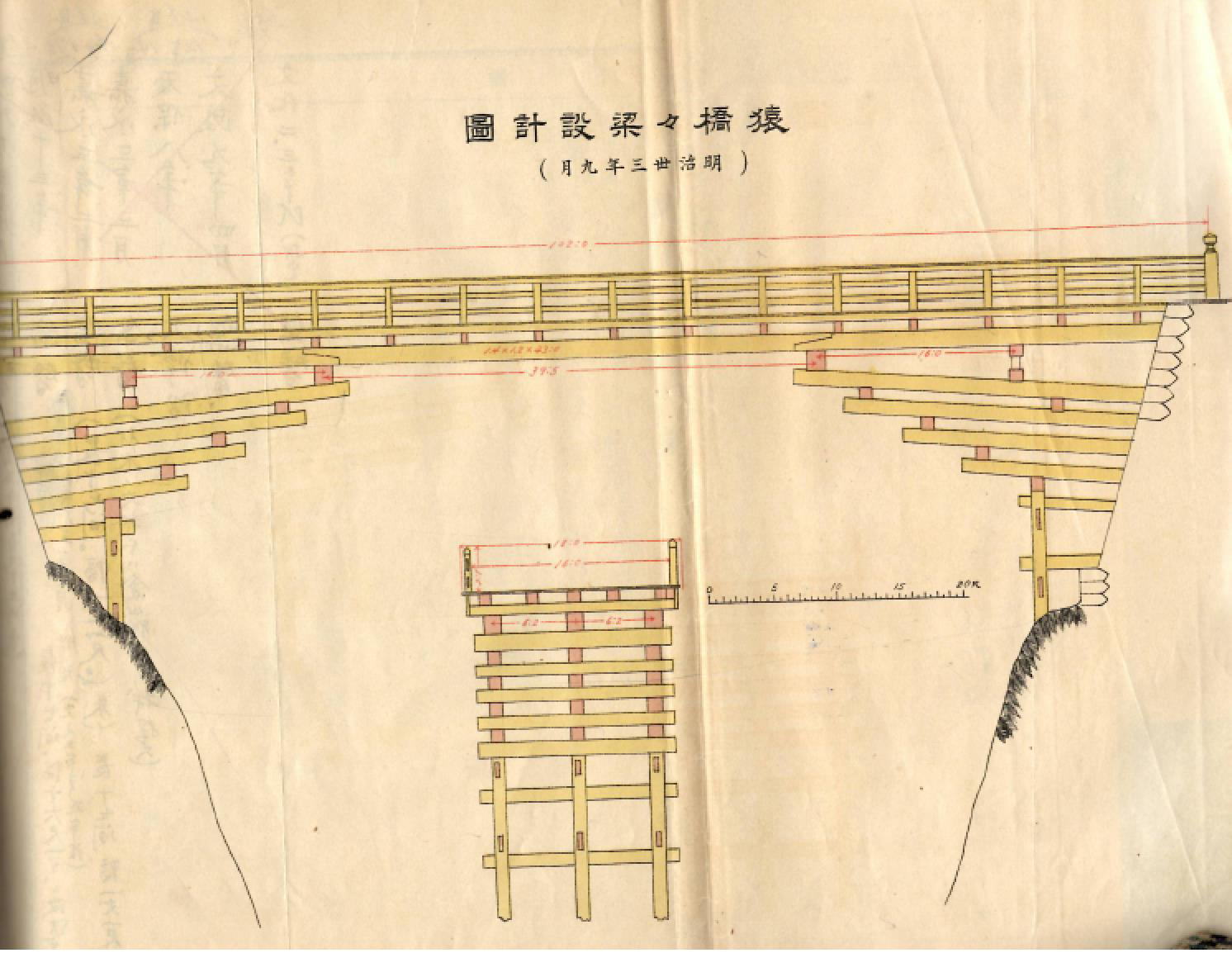

この架け替えの時の周辺の地図、設計図が残されていた。

猿橋周辺地図

架替設計図

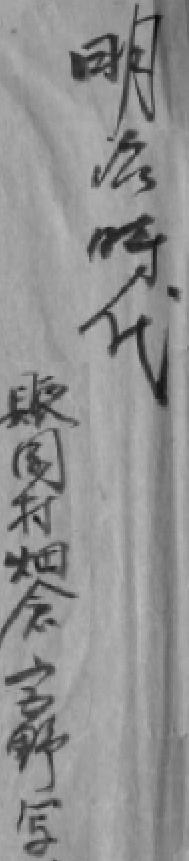

明治時代の猿橋(年月不明) 賑岡村畑倉宮野写

明治27年 甲斐国地誌