昭和7年の新猿橋架橋は名橋猿橋の周辺を一変させた。

交通のすべてが新猿橋に移り、古来からの甲州街道の要衝猿橋は衰退の一路をたどった。

この間の事情、昭和27年の架橋完成にいたる過程を、仁科義比古氏の未完原稿の表現を借りながら追ってみる。

(仁科氏の文章を一部現代文に換えている。)

新猿橋の完成に依りて交通は全く新猿橋に移り、以来旧橋猿橋は「保存」となり、7年3月、文部大臣(鳩山一郎)により名勝と指定された。

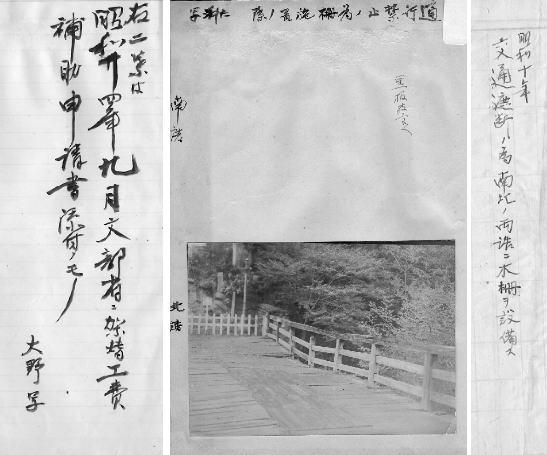

その後、老朽化が進んだため、下の写真のように、北詰・南詰に柵を設け、歩行者も含め交通止とした。(昭和10年)

写真は北詰、南詰の2枚撮られ、内1枚(南詰)は文部省の黒板技官に提出したようだ。

昭和12,3年頃、架替の財源を幡野山売却により準備していたところ支那事変となり、更に15年9月には猿橋大火となり、復興のための折角の準備金もその方に使われてしまった。

その後第二次大戦となり、益々財政の困難を来たし、戦後は新制中学の創設、その他百般の再建に遣われ、遺憾ながら(猿橋に廻す財源がなく)今日に状況に及んでいる。

昭和23年当時の状況 腐朽崩落せんとする猿橋の現状(23年9月10日写)

戦後、町の再建も追々順調に進捗し、観光の機運到来した折柄、町の有志などが奮起して、名橋猿橋保存会を設立した。

昭和22年10月11日にはNHK大木直太郎作の劇「猿橋」が放送され、仁科氏もこの実現に尽力した。

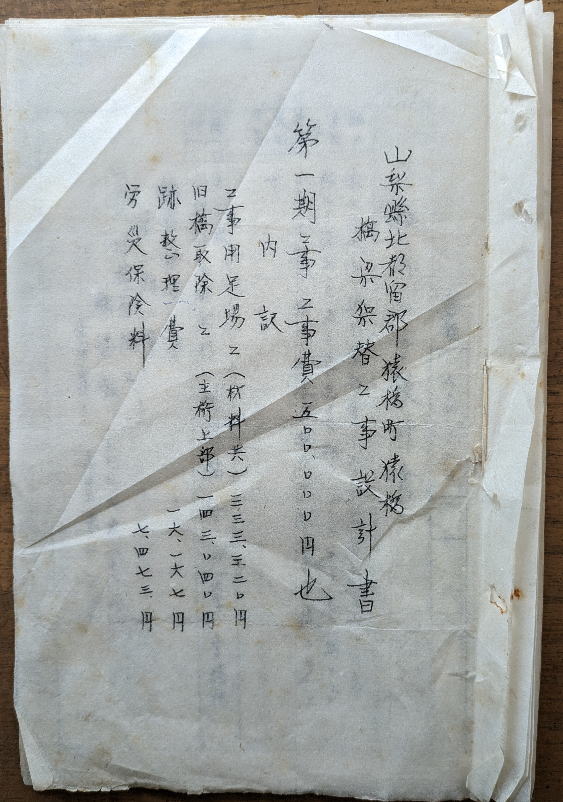

昭和24年8月9日、工事の第一期分として下記設計書を提出した。

工事用の足場建設、旧橋の上部取り壊しなど本格的な掛替工事の前に行う予備工事である。

文部省(国)も猿橋が単なる交通のための橋ではなく、古くから甲州街道きっての名勝とされて来た文化財である事情を理解したようである。

8月12日、文部省の担当黒板技官から、とりあえず30万円の補助が決まったという連絡があった。但し第3四半期に25万円、第4四半期に5万円とのこと。

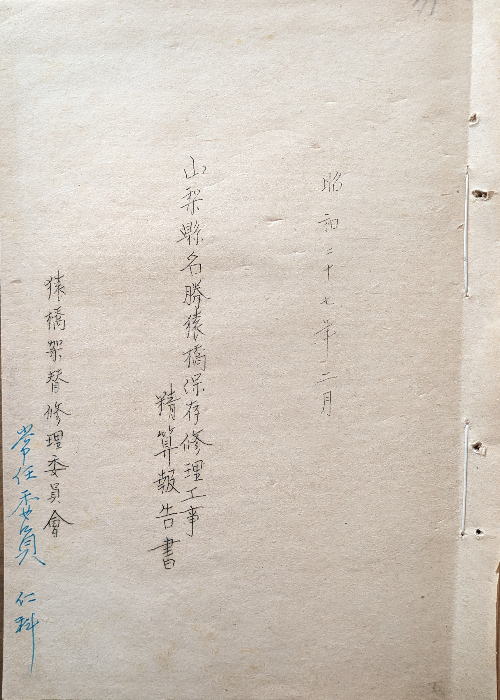

11月16日、掛替常任委員会で下記6名が委員に嘱託された。

中西健治、佐藤敬規、坂本隆平、仁科義男、青柳八郎、飯高林蔵

29日、県の関係者(県会議員、教育長、教育委員など)が視察のため来橋、夜は有志と共に晩餐

明けて昭和25年1月20日 起工式

これにより、漸く架替のための工事がスタート、旧橋の取り壊しが始まった。

工事を請け負ったのは町内寿町にあった小俣組(小俣一長)である。

2月11日、文部省文化財保存課長、武井事務官、黒板技官、庶務課長などが工事視察

6月24日 NHK甲府放送局で午後6時より仁科、広瀬両氏による事業の説明が放送された。(市川アナウンサー)

その後、本工事の設計書(下記)も承認され、掛替工事が本格化した。

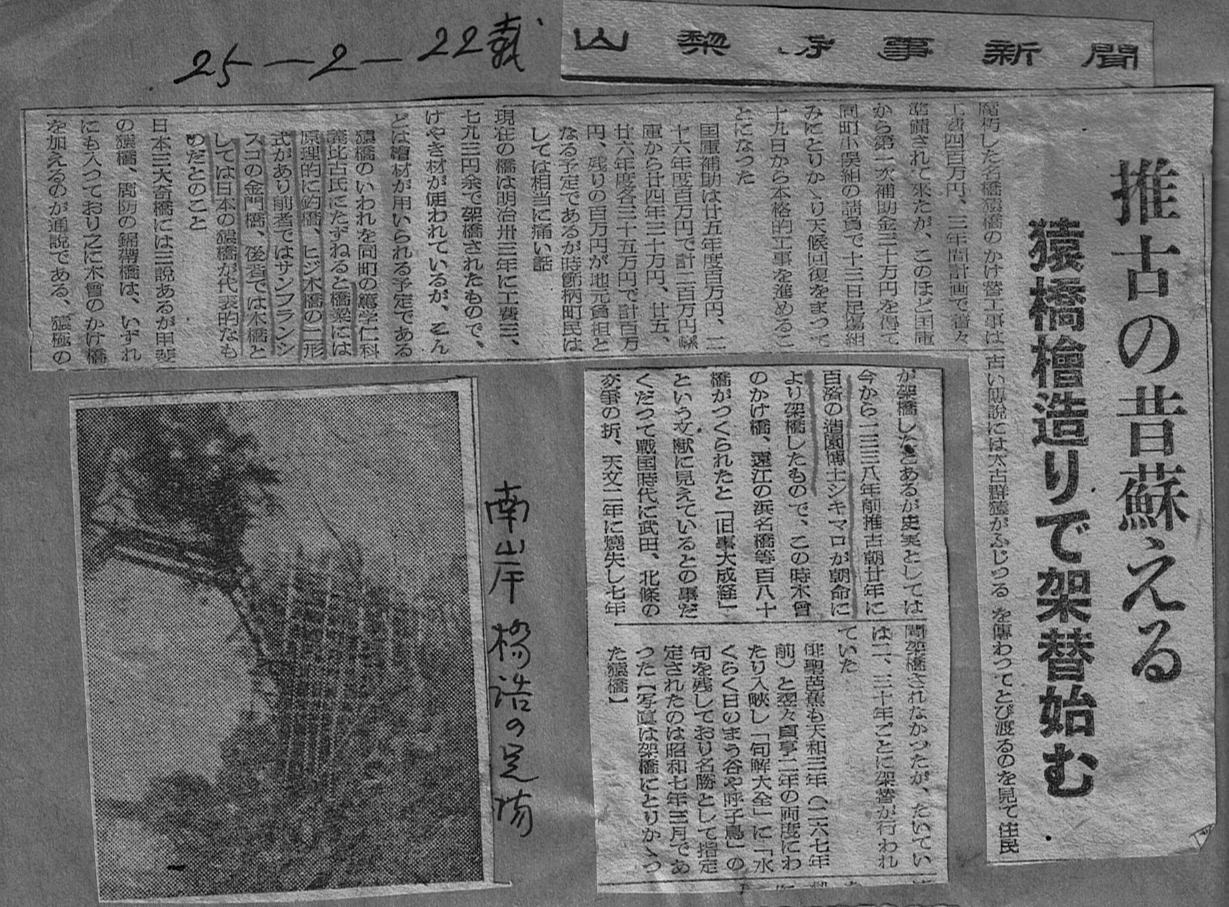

工事の様子は新聞記事でも知る事が出来る。

昭和25年2月22日の新聞記事(山梨時事新聞)

掛替工事が完了したのは昭和27年初頭。

総工費は517万円、そのうち国庫補助金が230万円、県の補助金が115万円、猿橋町負担が42万円、一般からの寄付金が130万円であった。

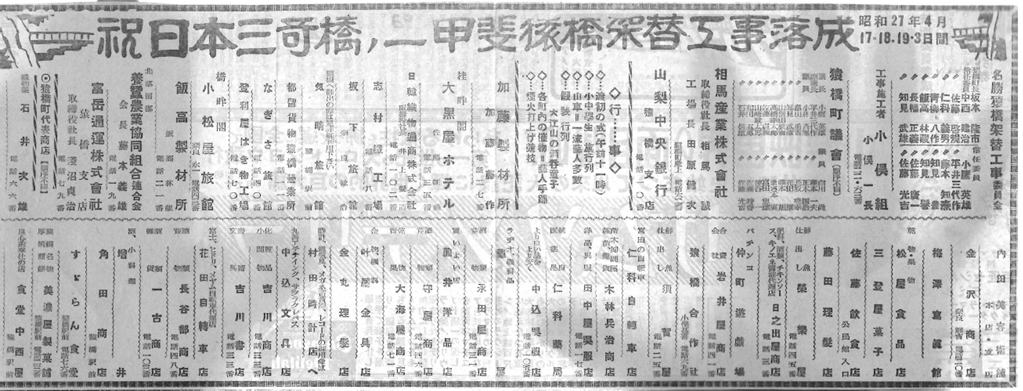

掛替工事の落成式は昭和27年4月17,18,19日の3日間、例年の春祭り(出世大神宮祭)に合せて行われた。

山梨時事新聞等の新聞紙上にも落成広告(下記)が出され、当時の地元の会社、企業、商店などが協賛している。

旅館、商店など懐かしい名前が多いが、現在(令和5年)これらの企業、商店の半分も存在していない。

祭典は渡り初め、小中学生の旗行列、仮装行列(大江山酒呑童子)などが行われたようだ。