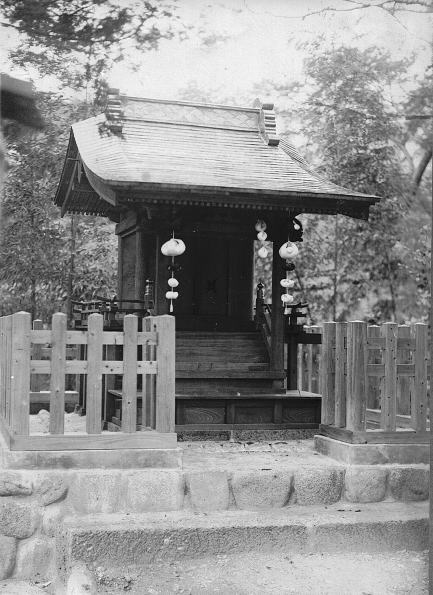

猿橋橋畔の山王、橋掛山王権現は宝暦6年11月創建とされる。

甲斐国志巻の72、神社部第7下に

桂川の南岸、橋詰にあり、小社橋の鎮守なり

除地髙3升9合

とある。

神社創建の際、猿の木像が奉安されているが、そのいわれについて、仁科義比古氏の「猿橋年表」には次のように述べている。

古来、猿は万獣中、智慧第一なる事より、山の王となし、殊に猿橋はその架設始原の伝説に見るも、これを祭祀とする事は自明の理なり。

猿は日吉神の御使いなりと称するところより、橋掛山権現と尊称、橋畔に祭祀し、祭神を猿王として祭日も日吉神社に従い14日とする。

当町の山王権現祭祀の創始は分明ならざるも、既に中古以前の事なるべし。

現今奉安せる猿王像三基の内、最古なる一基は既に手足朽損、脱落して形骸のみなり。

これは宝暦6年子11月吉日奉安の像なり。(181年前)

宝暦6年(1756)を181年前としているので、この記事が書かれたのは昭和12年(1937)頃と推定

以下、二代目、三代目の木像について詳細に述べられているが、要約すると下表のようになる。

なお、現在は三代目は小柳町の子供神輿に譲られ、新調された四代目になっているという。