七保道と霞町の袋小路

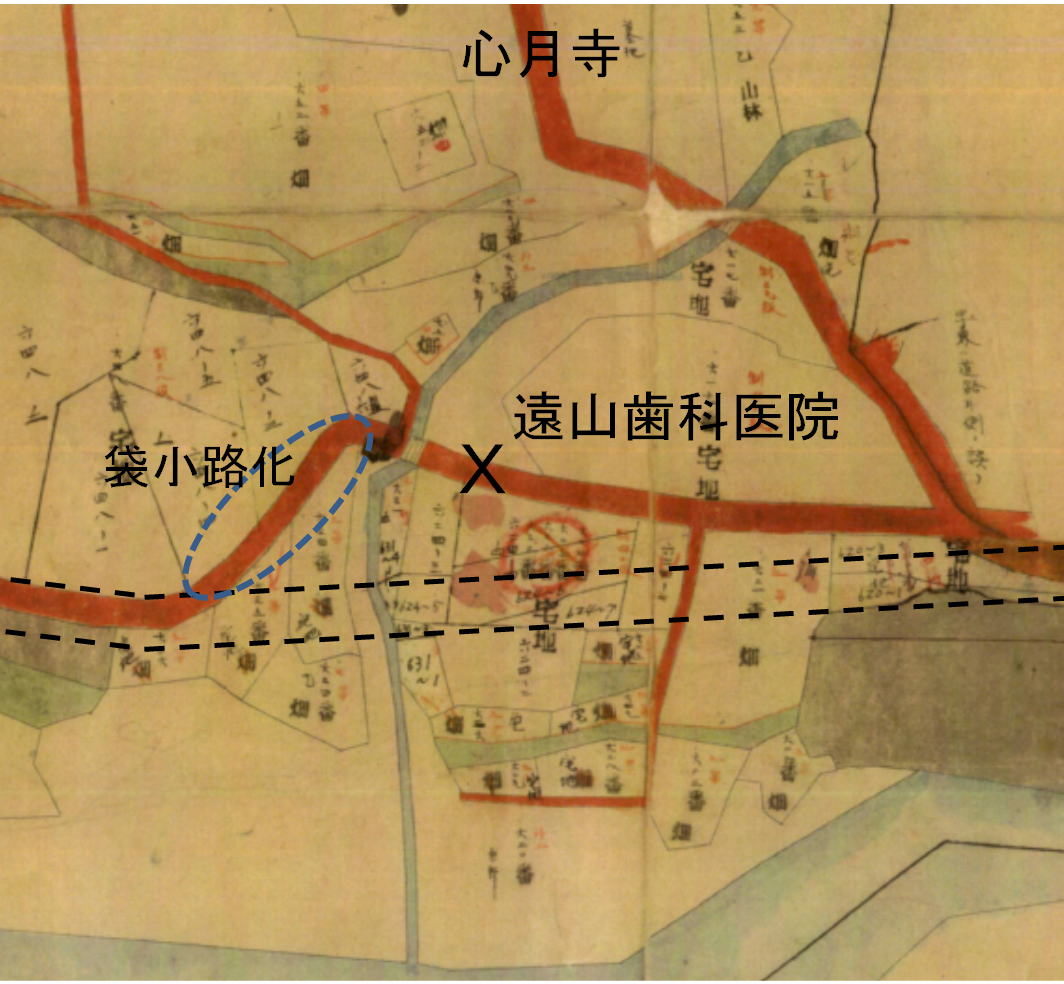

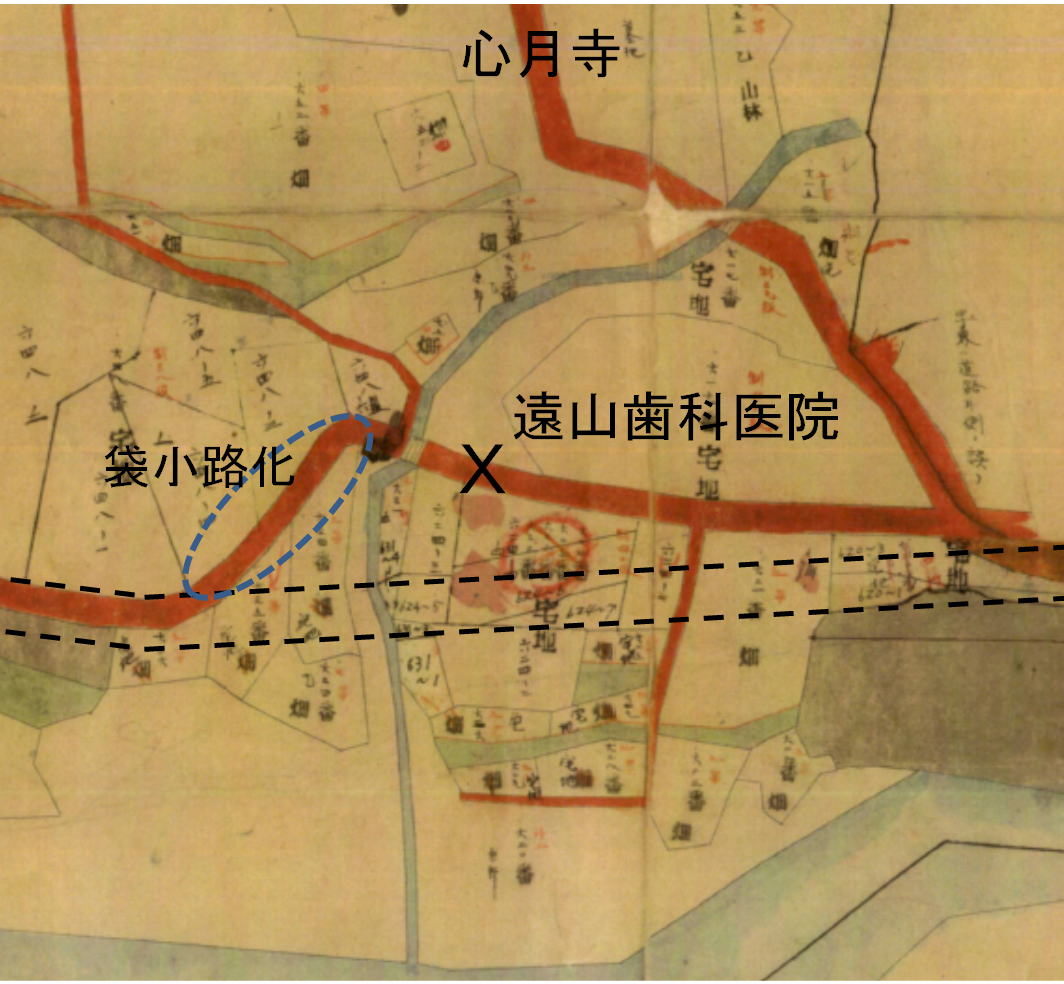

霞町の遠山歯科の西側、県道小和田猿線(通称和田道)に「袋小路」つまり「行き止まり道」がある。

子供心に、「ここは何だろう」「なぜ先に通じていないのだろう」と不思議に思いながら、中に入った事はなく、その訳も分らなかった。

このたび、現地に詳しい箕輪とも子さん、加藤真知子さん等の協力を得て、その成り立ち、歴史を知る事が出来た。

まず、現在は下記のようになっている。

奧は行き止まり、つまり袋小路となっており、4軒がこの道に接している。うち2軒は下和田道にも面しているが、

残り2軒はこの道が下和田道につながる生活道路となっている。

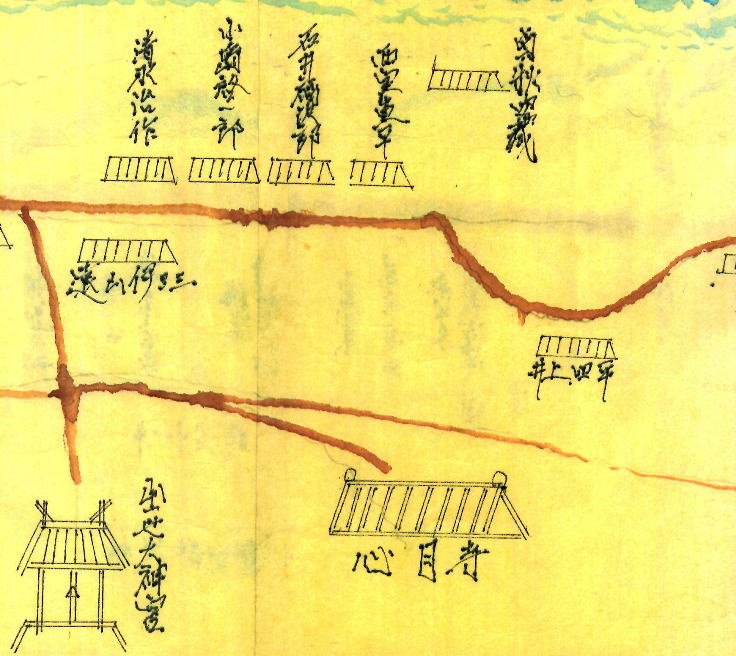

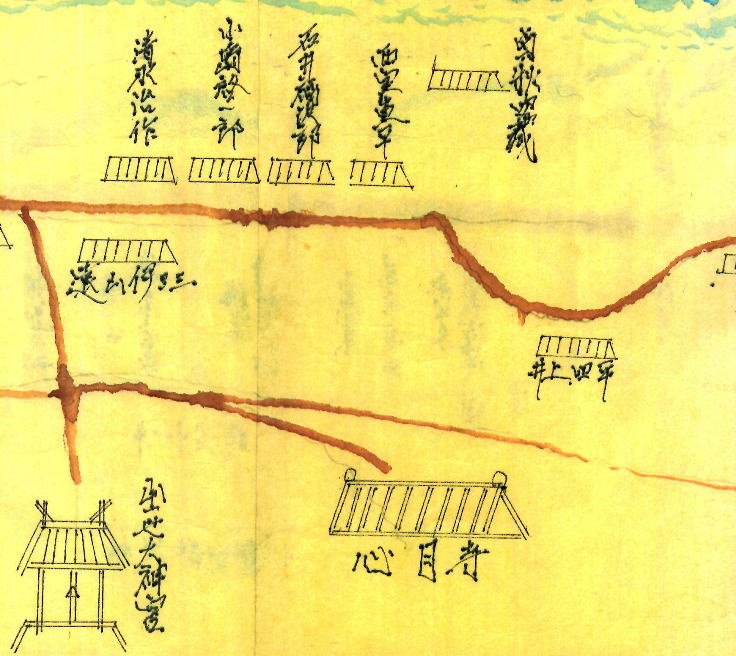

この地区の明治時代の地図を見ると、やはり迂回路となっており、沿道に「井上四平」一軒だけがある。

道路がこのように廻り道をするのは、「川を越えなければならないが、技術的、コスト的に難しいので、上流まで遡り、川幅の狭いところで渡河してまた下流に戻る」というケースが多い。

ここも渡河しやすい場所が、現在の遠山歯科の裏の方だったため、このような「かぎ形」の道路になったのであろう。

明治の頃は「遠山歯科」の反対側、すなわち桂川側の岸壁上に4軒の家があり、更に一軒は岸壁の中程に家があった。

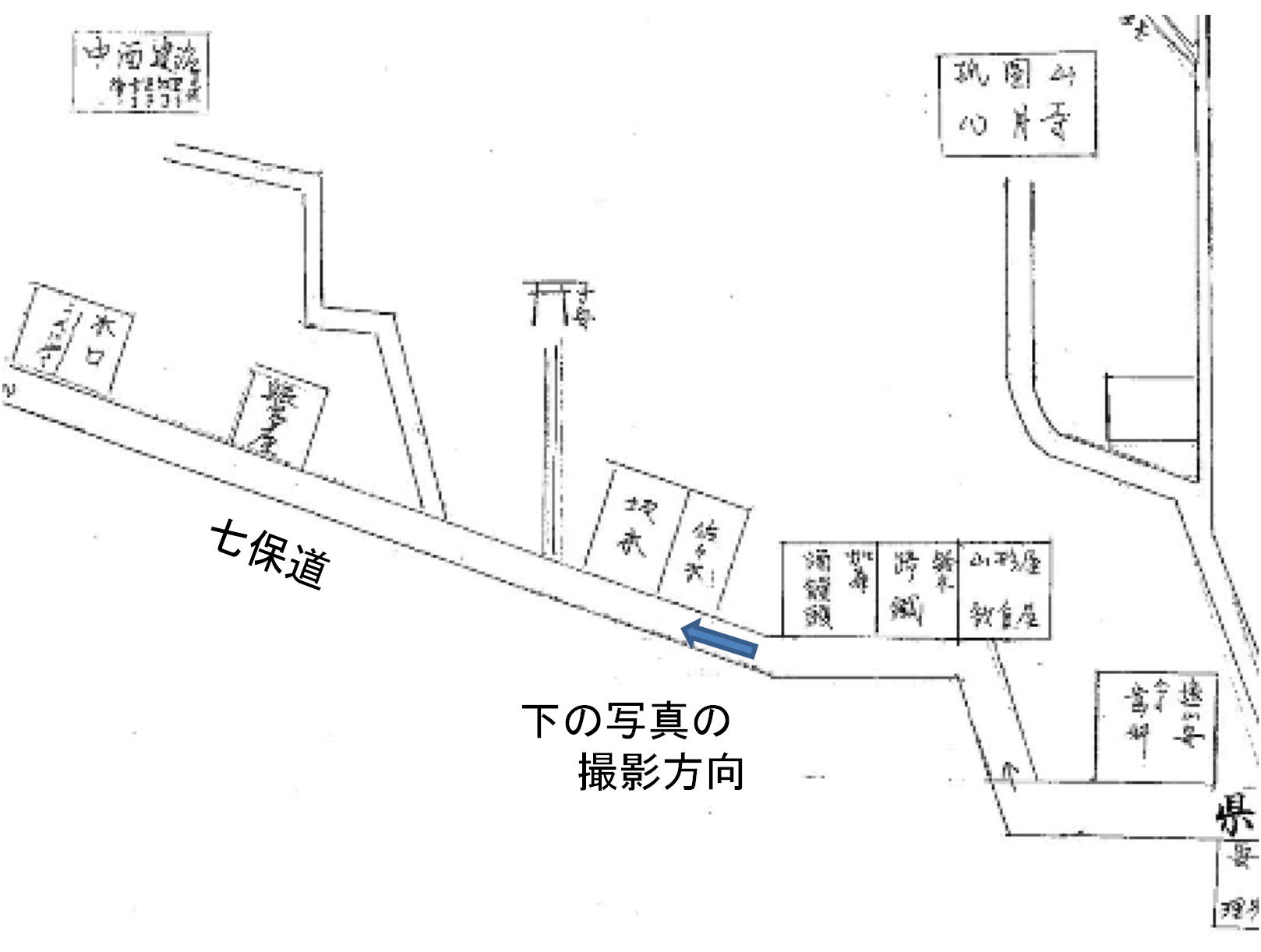

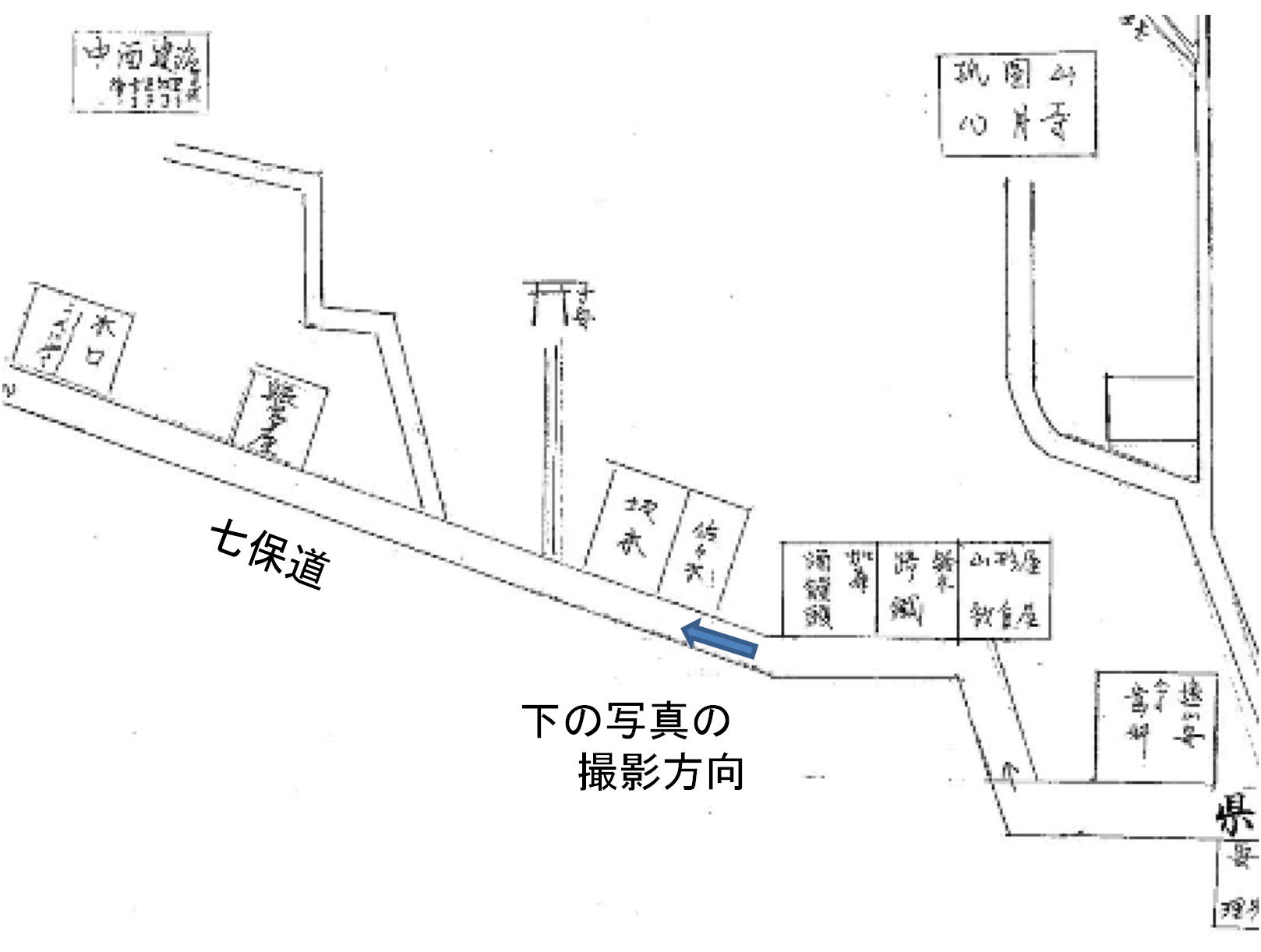

次に大正時代の絵図(左右逆)では「かぎ型」に曲がっている部分に、「加藤 酒饅頭」「鈴木 蹄鉄」「山形屋

飲食屋」の3軒があり、遠山歯科の方につながる県道の一部となっている。

|

この酒饅頭屋さん、「蹄鉄」の鈴木さん、山形屋さんは昭和40年、50年代まで営業していたという。

「山形屋」は戦中は疎開者も受け入れていたらしい。

三軒の内、真ん中の鈴木さん宅は現在空家となっているが、表にふいご設備の跡があり、蹄鉄の材料の鉄片や道具類が壁にぶら下がっていた。

爪を焼く匂いまでするようで、あの「馬ぐつ屋」の様子がありありと思い出された。

若い人には「馬ぐつ」の事はわからないと思うが、農耕に使用している馬は蹄(ひずめ)が弱く、すぐに摩耗してしまう。

これを避けるために、馬の蹄を焼き削り、整形した上で、鉄製のU字形の保護具をはめる。これが「馬くつ」である。

昭和の時代、ここと関屋に一軒、小柳の警察の隣り、合わせて3軒の「蹄鉄屋」があった。

それだけ馬がまで農耕に使われていて、「馬くつ」の需要もあったのだろう。

山形屋の後裔の方に話を聞いたが、「馬の爪を焼く匂いが鼻をついて仕方なかったが、馬を蹄鉄屋にあづけ、その間、隣りの食堂で飲食をしていたりしていたので、「持ちつ持たれたり」の関係だったようだ。

客の中には酒饅頭を食いながら「金ぐつ」の交換うを待っていたかも知れない。

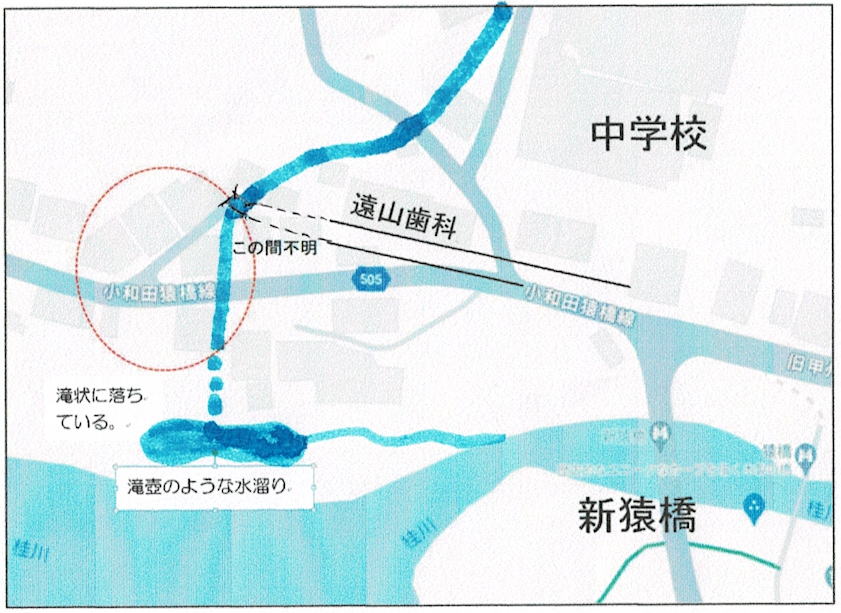

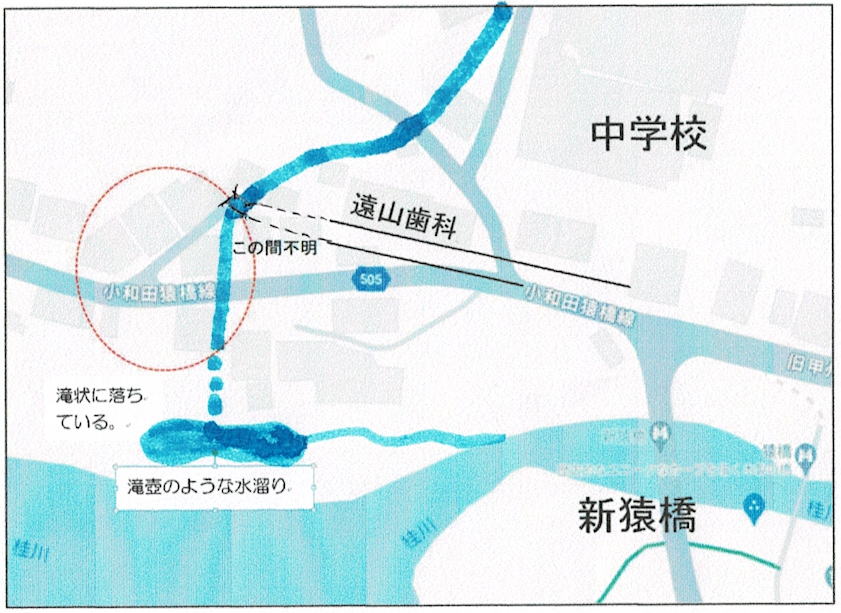

ところで、この3軒が面していた部分がなぜ「袋小路」になったのか、それは百倉山から流れ出て、出世太神宮と心月寺の間を流れ、桂川に落ちている小川を越えるための橋のことを考える必要がある。

今は小さなコンクリートの橋となっているが、往時は板橋で、これが猿橋と下和田を結ぶ道だった。

| かっての板橋、今はコンクリートの小橋 |

遠山歯科側への径路は想像がつかない。 |

|

|

この袋小路と向こう側「遠山歯科」側には数メートルの高低差がある。

「遠山」側からこの橋には

①急坂を下りたのか、

②階段があったのか、

③じぐざぐ形で傾斜をゆるくしていたのか、

今現地を見てもわからない。(上の写真右)

しかし猿橋と七保を結ぶこの道は村人にとって重要な道路。農民が大きな荷物を運んでいたと考えられるので、③だったのであろうか?

この高低差をどう克服したかの解明は今後の課題である。

すべての運送を人力に明治、大正までは、この急坂、小橋を経由して七保方面との交通が維持されていたのであり、山形屋も蹄鉄屋も饅頭屋をも、この橋を渡る通行人が客達だった。

時代が下り、物資輸送の主力が荷馬車、自動車の時代になると、上記のような小橋、急坂では対応できなくなる。

新猿橋ができた昭和の初期だろうか、七保へ通じる道の拡幅が行われた。と同時に往時は桂川崖際の架橋ができず、上流に遡って小さな橋をかけていたが、遠山歯科の下から直結する道路ができて、「かぎ形」は解消され、上記3軒の前の道はは袋小路となってしまったわけである。

古い公図と新下和田道

この小川の名前は知らないが、急傾斜地を流れているため、大雨の時はさぞ暴れ川になって、住民を恐れさせた事であろう。

桂川へは滝のようになって落ちており、昔、このあたりにあった銭湯「梅の湯」から滝が良く見えたそうである。

滝の下には今も滝壺のような水溜まりがある。

観音堂

明治の絵図、大正の絵図にも記されている「子安観音」が近くにある。 その来歴、由緒についてはわからない。

七保道(下和田道)

| 明治絵図 |

|

| 大正絵図 |

|

昭和20年代の七保道はこんなに狭かった。 後方に精米所、岩殿山が見える。

めったに車など通らなかったから、こんな写真も撮れた。箕輪とも子さん提供

|

|