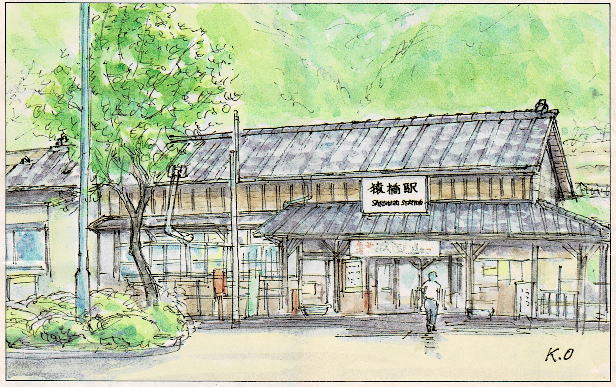

猿橋駅

中央線

甲武鉄道として明治22年に新宿ー八王子間が開通、明治34年、官営鉄道として八王子から延伸、8月に上野原、翌35年6月、鳥沢まで、10月、大月まで開通した。

甲府まで開通したのは明治36年6月だった。

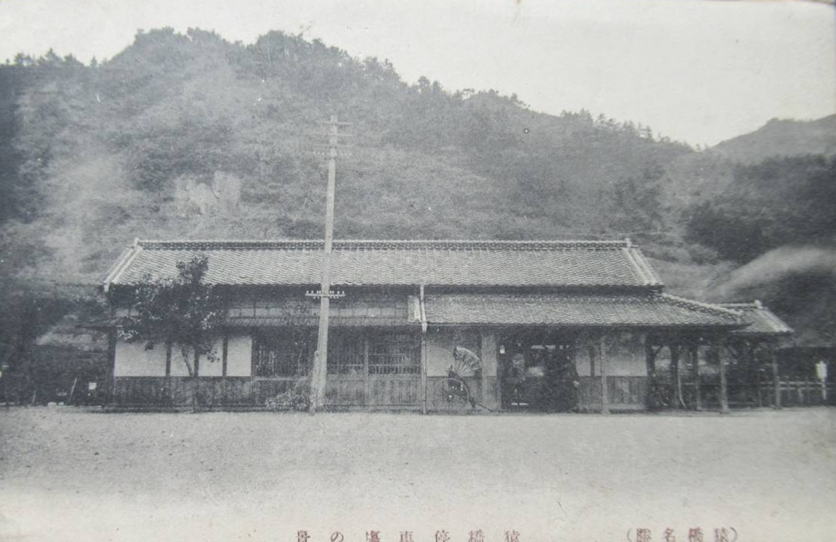

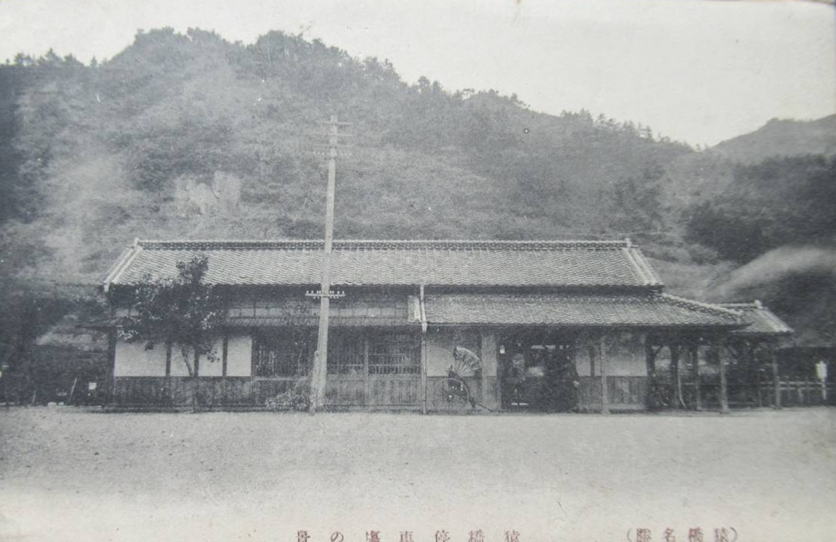

開業当時の猿橋駅

猿橋駅は明治35年10月1日、中央線が鳥沢から大月まで延伸と同時に設置開業された。

大正4年(1915)9月、跨線橋(*)が設置され、大正5年(1916)立売売店が開業。

猿橋駅は開業当初から「えんきょう」(表示は「えんけう」と呼称していたが、大正7年(1918)に「さるはし」駅と改称された。

平成9年(1997)、木造の旧駅舎と跨線橋を撤去し、橋状駅舎として営業開始。 北口も設置され、南北自由通路となった。

*昭和20年代、30年代には跨線橋はなく、線路を渡って2,3番線ホームに渡っていた。老朽化によるか、戦時の資材確保のためか、一度撤去されていた。

駅を利用する乗降客人数は平成20年 約1700人が令和2年には1200人程に減少している。

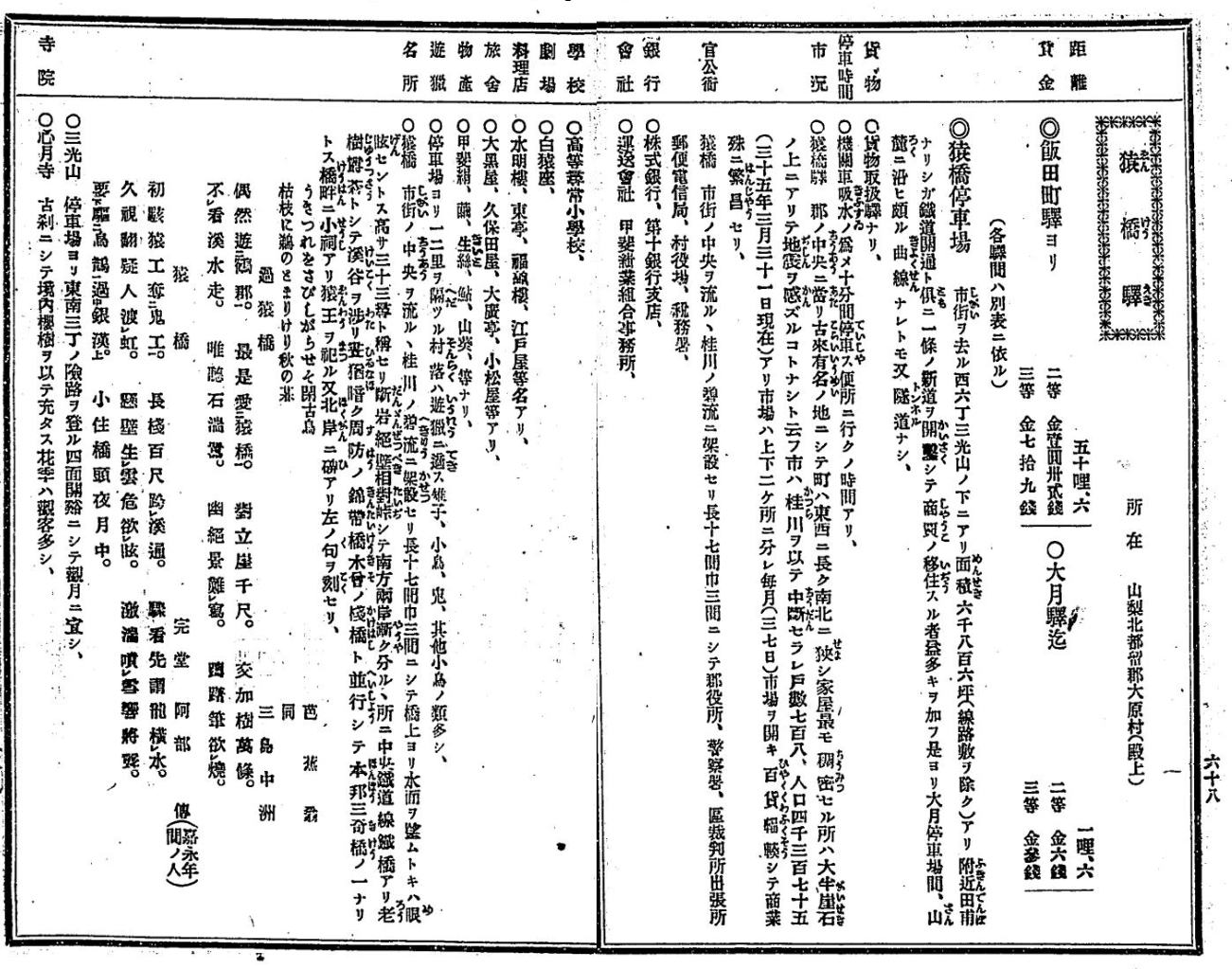

開業時の猿橋(えんきょう)駅

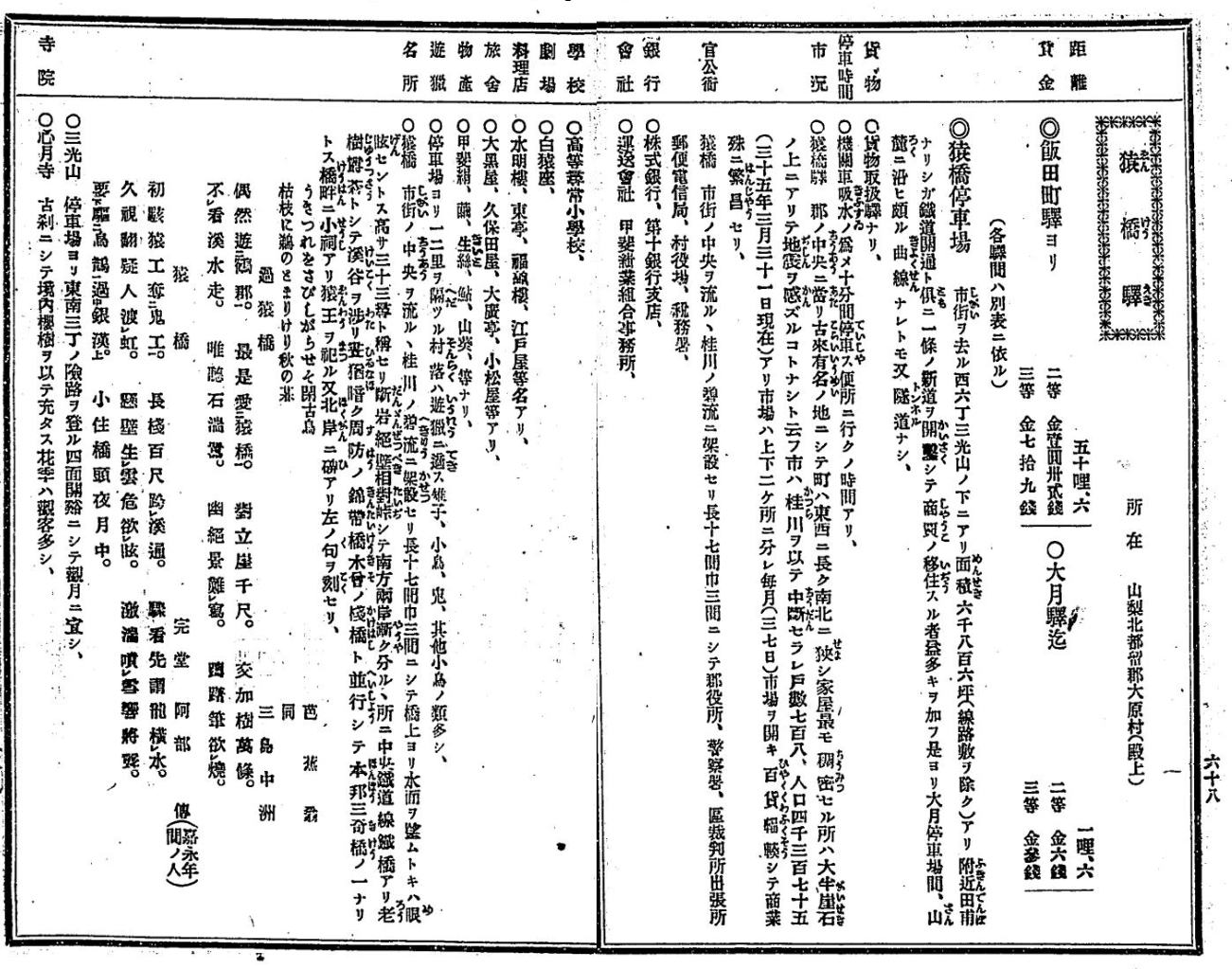

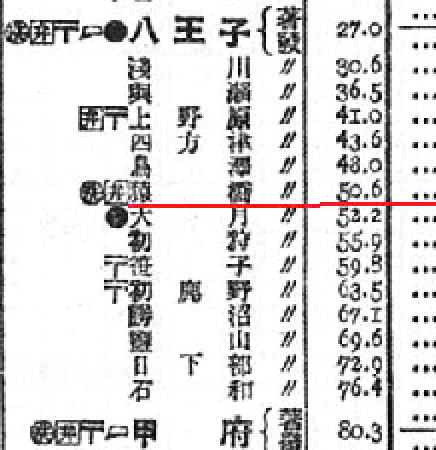

開業当時に発行された中央線鉄道旅行案内によれば、猿橋駅は「えんけう」駅として下のように案内されている。

・始発駅飯田町駅から50マイル、料金は

2等 1円32銭

3等 79䬻

・機関車の給水のため10分間停車。便所に行く時間あり

・市況 郡の中央に当り、古来有名の地にして、町は東西に長く、

南北に狭し、家屋最も稠密せる所は大半崖石の上にありて、地震を

感ずることなしという。桂川を以て中断せられ、戸数708,

人口4375人(明治35年3月31日現在)

上下2ヶ所の市場があり、毎月3,7の日に市場を開き、

百貨輻輳して商業特に繁盛

・郡役所、警察署、裁判所出張所、郵便電信局、村役場、税務署など

の官公衙

・株式銀行、第十銀行支店、運送会社、甲斐絹組合事務所などの会社

・劇場 白猿座

・料理店 水明楼、東亭、福■楼、江戸屋など

(まだ桂川館はなかった)

・旅舎 大黒屋、久保田屋、大廣亭、小松屋など

・猿橋 省略

・三光山 停車場より東南に3丁(約300m)の険路を登る

四面開谿にして観月によし

・心月寺 古刹にして境内櫻樹を以て充たす、花季は観客多し |

|

|

| 昔の猿橋駅舎(年代不詳) 出口に人力車が待っていることから、大正時代か |

|

|

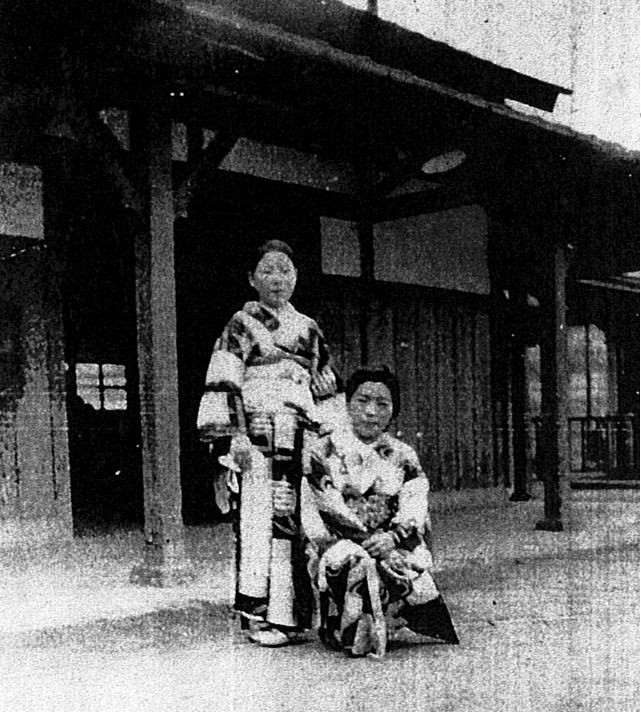

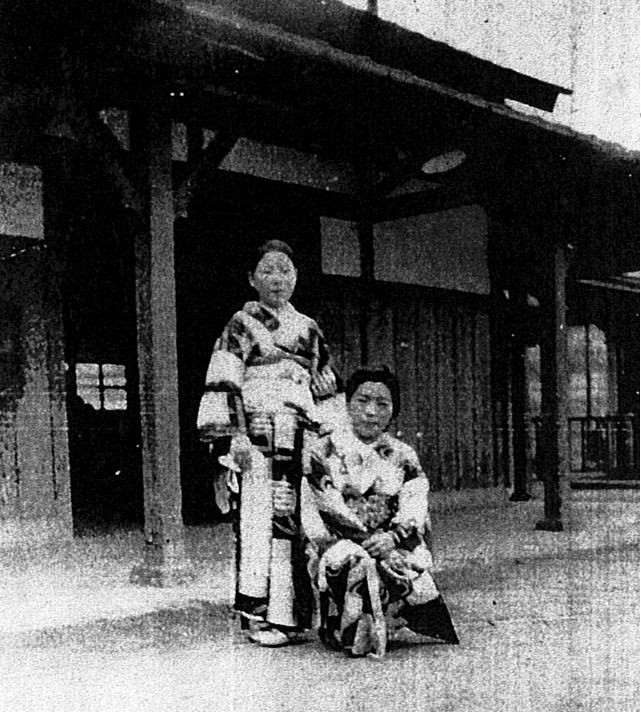

| 旧駅舎前でお揃いの浴衣姿の記念写真 年代不詳。 駅舎の形から戦前だろう。 右は戦前の絵葉書から。 |

屋根がなかったホーム

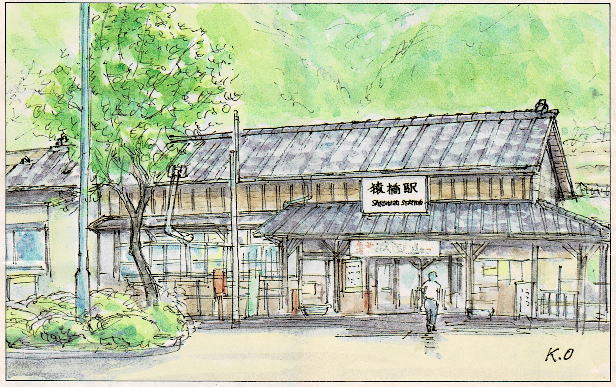

| 猿橋駅 旧駅舎 出札、改札は駅舎の中 出口は駅舎の右側にあり、駅舎を通らず外に出た。 |

|

|

|

|

機関区

猿橋駅は東京と甲府を結ぶ中央東線の重要駅として、機関車の折り返しを行う「機関区」が設置されており、昭和30年代までは駅舎の左手の方にその名残があった。

明治36年(1903)、八王子機関庫職員が猿橋在勤として勤務し始め、明治42年(1909)に機関庫建物(196坪余 工費28,444円)が完成し、甲府機関庫猿橋分庫が設立された。

機関車の配置は行わず、上下列車の点検その他を業務としたが、大正2年には機関士をはじめとする職員40人と機関車を配置し、八王子および甲府方面ともに機関車の折り返し運転を開始した。

大正15年、猿橋分庫を廃止し、甲府機関庫猿橋駐泊所を設置、機関車への給炭水と甲府出区で折り返しとなる機関車の転向作業等を担当した。

昭和6年、甲府機関庫猿橋転向所と改称したが、昭和11年、猿橋転向所を廃止した。

この機関区、機関庫分庫があった時代は「猿橋行」「猿橋発」の列車が存在した。

機関車方向転換の例

機関車方向転換の例

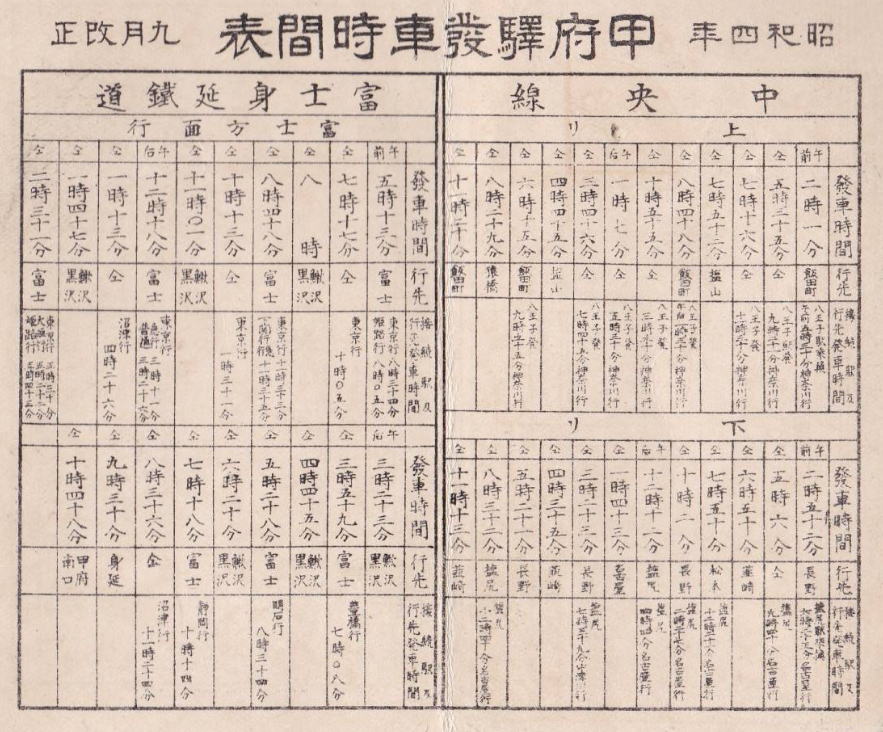

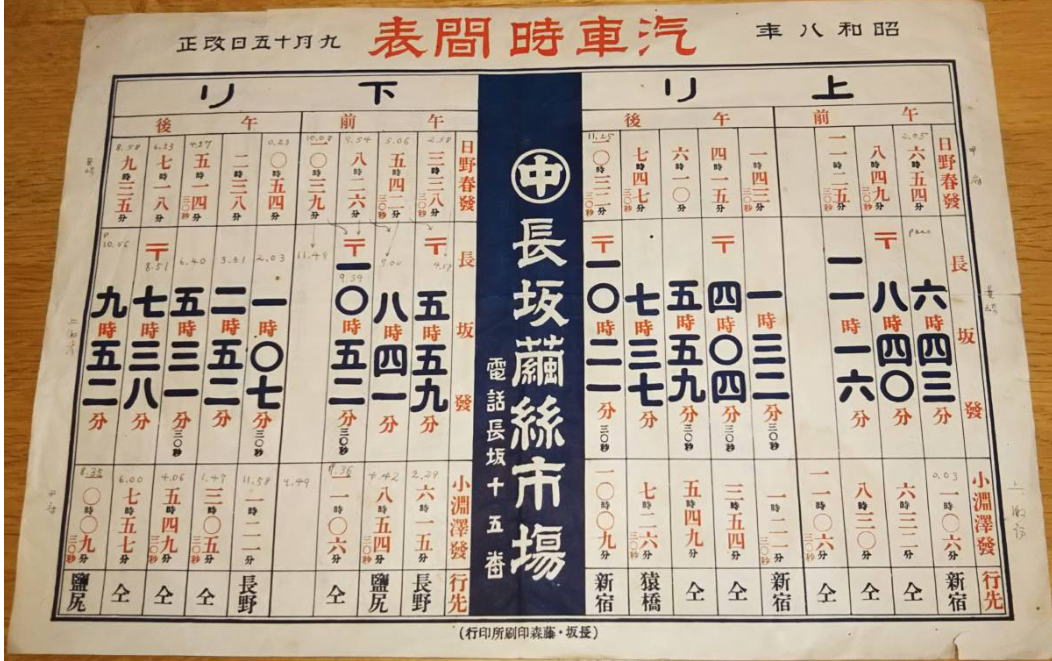

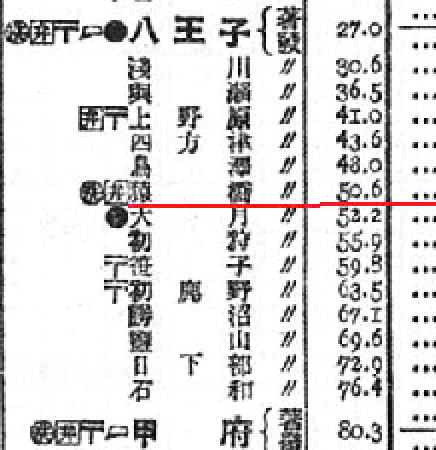

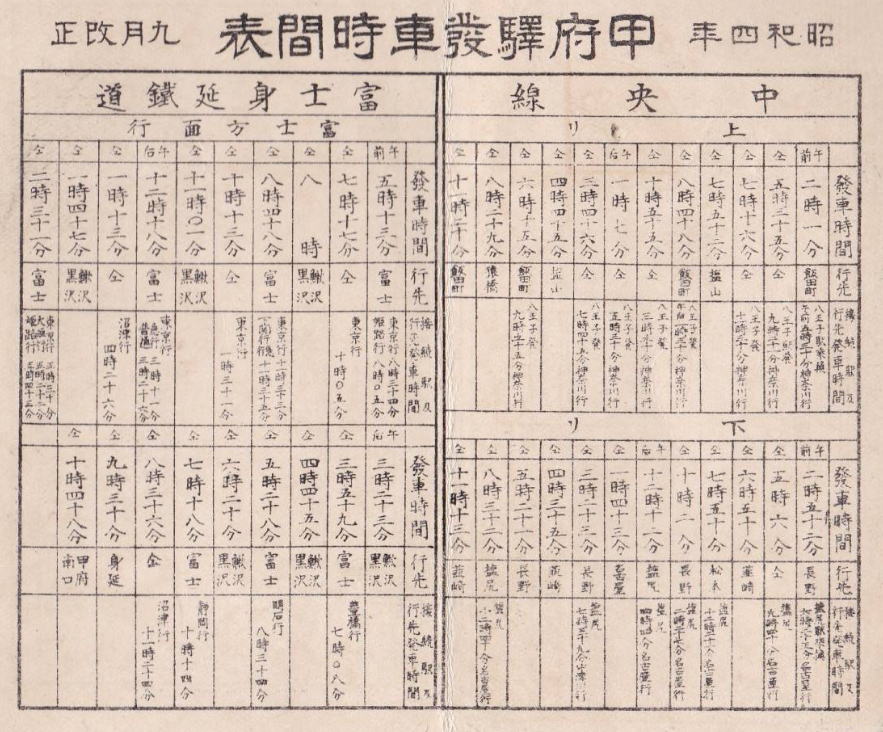

大正末期の時刻表

大正14年4月の時刻表の復刻版が発刊された。

この時刻表は現在も毎月発行されている時刻表の創刊号(第一巻第一号)だそうである。 大正13年中央線時刻表

この時刻表を見ると、いくつか現在とは違う事に気づく。

この時刻表を見ると、いくつか現在とは違う事に気づく。

・猿橋駅には、「洗」、「弁」のマークがある。

「洗」は洗面所の事だろう。昔は蒸気機関車だったので、長く汽車に乗っていると、ススで顔が顔が真っ黒になってしまうため、主要駅のホームには洗顔できるような設備があった。

この洗面台は夜行列車が盛んだった昭和40年代まで、どこの主要駅にもあった。

「弁」はホームに弁当売りがいるという事。 猿橋の弁当は駅前の桂川館(けいせんかん)が扱っていた。

桂川館は、大月駅の乗降客が猿橋より多くなるのに伴い、大月に移転している。 桂川館参照

・中央線の始発駅は「飯田町駅」だった。

飯田町駅は国鉄中央線の前身、甲武鉄道の始発駅として明治28年(1895)に開業した。

昭和8年、新宿ー飯田町間が電化されたのに伴い、牛込駅と飯田町駅を統合して飯田橋駅が開業して、飯田町での列車発着はなくなった。

・上野原、初狩、笹子などに〒マークがついているのは、駅での公衆電報を扱うという事のようだ。

・この時代、鉄道の距離表示は哩(マイル)だった。猿橋は始発駅飯田町から50.6哩とある。キロメートルにすると81.3kmである。

大正14年の猿橋駅発着時刻表

上記中央線時刻表をもとに、猿橋駅発着時刻表を作成すると次のようになる。

猿橋駅始発、終着を含めて上下ともに10本である。

この当時、松本・長野は夜行で行く距離だったので、夜中にその夜行2本の発着がある。

大正13年の中央線時刻表

| 下り |

|

上り |

| 始発 |

|

行先 |

|

始発 |

|

行先 |

| 飯田町 |

1:15 |

長野 |

|

長野 |

2:06 |

飯田町 |

| 飯田町 |

3:05 |

長野 |

|

長野 |

3;55 |

飯田町 |

| 猿橋 |

5:20始発 |

塩尻 |

|

猿橋 |

5:00 |

八王子 |

| 与瀬 |

7:45 |

大月 |

|

長野 |

7:25 |

飯田町 |

| 新宿 |

8:32 |

甲府 |

|

名古屋 |

10:08 |

飯田町 |

| 飯田町 |

10:07 |

名古屋 |

|

塩尻 |

12:45 |

飯田町 |

| 飯田町 |

13:09 |

松本 |

|

塩尻 |

15:14 |

飯田町 |

| 飯田町 |

15:38 |

松本 |

|

名古屋 |

18:15 |

飯田町 |

| 飯田町 |

18:35 |

塩尻 |

|

甲府 |

20:08 |

新宿 |

| 飯田町 |

20:53 |

長野 |

|

長野 |

22:20終着 |

猿橋 |

下り1時15分、上り3時55分は寝台車が連結されており、飯田町ー長野間の寝台利用料金は次の通りであった。

二等寝台 上段 5円

下段 4円50銭

大正14年当時の運賃(単位 円)

| 行先 |

距離

(マイル) |

3等運賃 |

2等運賃 |

| 大月 |

1.6 |

0.05 |

0.10 |

| 甲府 |

29.7 |

0.75 |

1.50 |

| 八王子 |

23.6 |

0.60 |

1.20 |

| 新宿 |

46.6 |

1.18 |

2.40 |

猿橋始発、猿橋終着列車について

猿橋駅には機関庫転向所の設備があったので、機関車の向きを変える事が出来、列車の終着駅、始発駅たり得た。

上記のように、大正14年の時刻表に猿橋始発、猿橋終着の列車がみられるが、下記のように、この始発、終着列車はすくなくとも昭和8年まで確認できる。

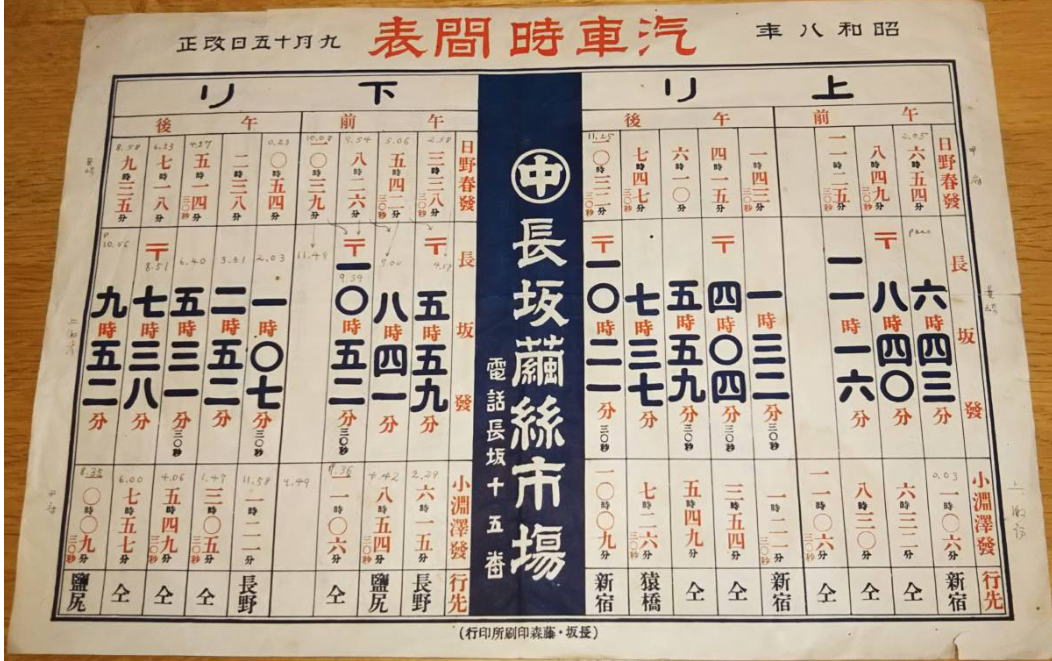

下は昭和4年の甲府駅、昭和8年の長坂駅(現在北杜市)の時刻表である。 双方に夜7時、8時台に行先「猿橋」が見える。

| 甲府駅時刻表 |

|

| 長坂駅時刻表 |

|

昭和11年、猿橋転向所を廃止しているので、その前に猿橋始発、終着もなくなったものと考えられる。

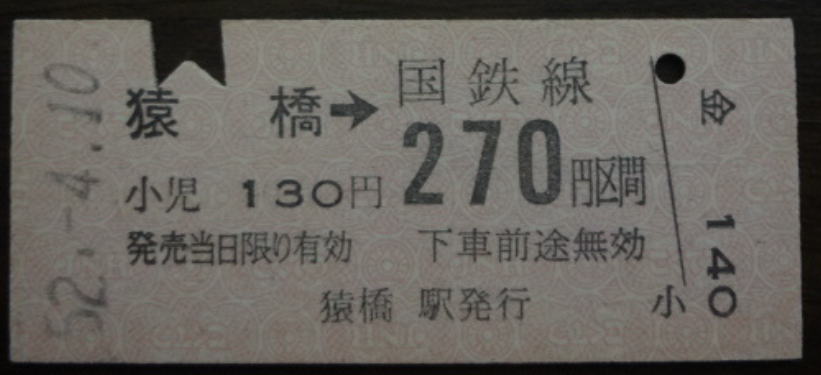

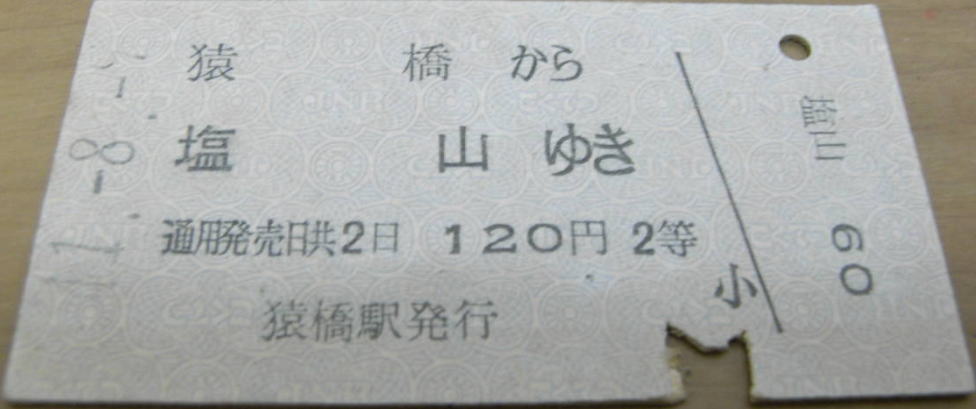

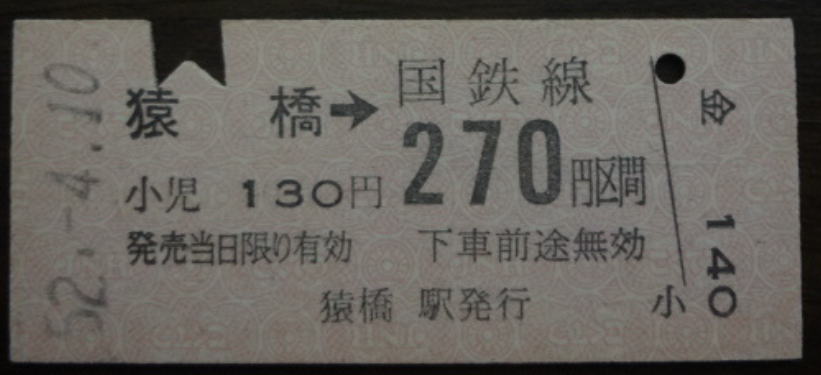

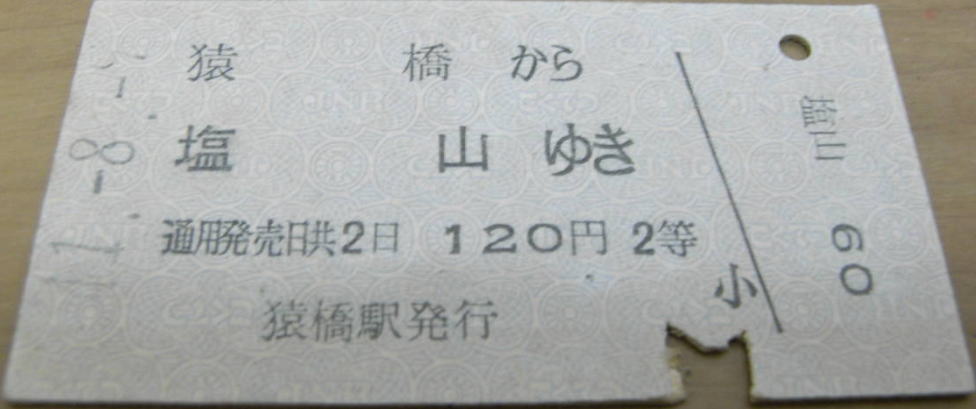

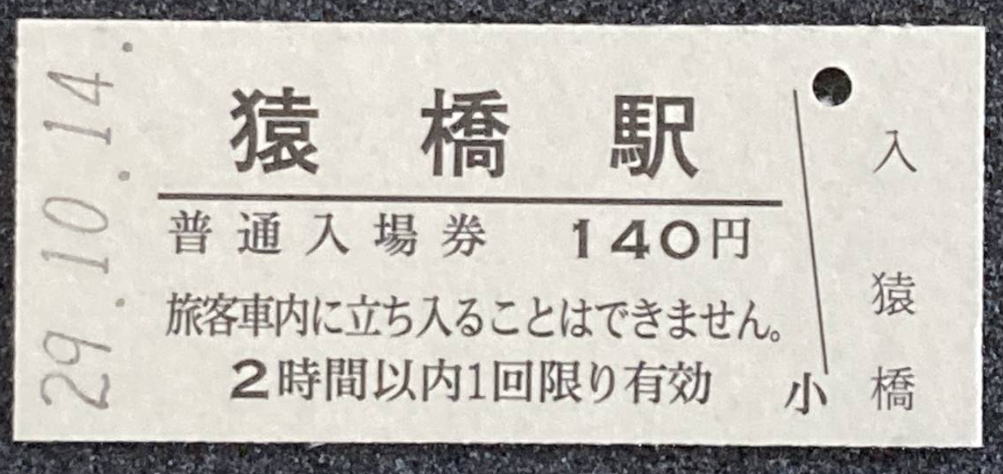

硬券切符

懐かしい厚紙のきっぷ「硬券」 改札口で乗車した事を証明する切れ目を入れるため、ハサミを持った駅員が立っていた。

ハサミの切口は駅によって異なり、猿橋駅はM型だった。

昭和40年 中央本線時刻表 一部

昭和50年 中央本線時刻表 一部

機関車方向転換の例

機関車方向転換の例 この時刻表を見ると、いくつか現在とは違う事に気づく。

この時刻表を見ると、いくつか現在とは違う事に気づく。