大原村消防団 工事中

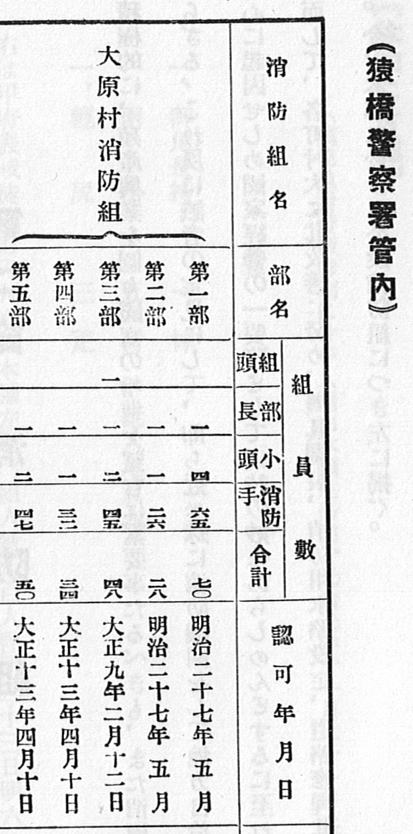

大月消防署が出来るまでは、官の常設消防組織はなく、消防業務は各村に組織された公設消防組(団)に依存していた。

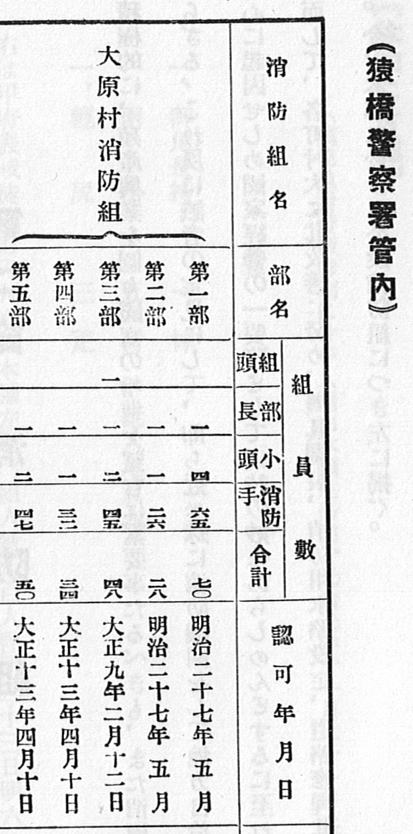

北都留郡誌によれば、大原村消防組は明治27年に第一部、第二部が認可され、大正13年には第一部から第五部までに分れ、合計230人の組員がいた。

各組に組長一人、および小頭若干名がおり、全体を組頭が統轄していた。

大原村の人口が3千人程度だった時代、消防団員230人というのは驚異的な人数である。

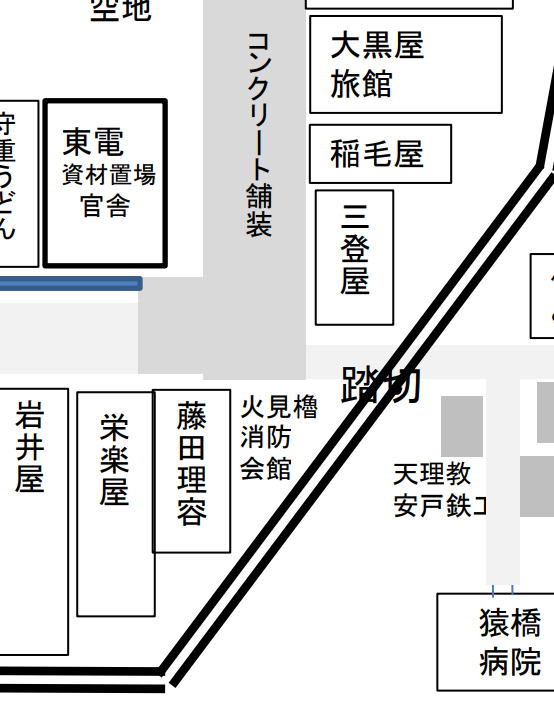

消防小屋、消防会館

現在、藤田理容店の橫にある消防会館は明治期、大正期の町絵図には記載がなく、そこには杉本薬局があった。

という事は、昭和15年の猿橋大火以降に作られたものか?

火の見櫓 半鐘

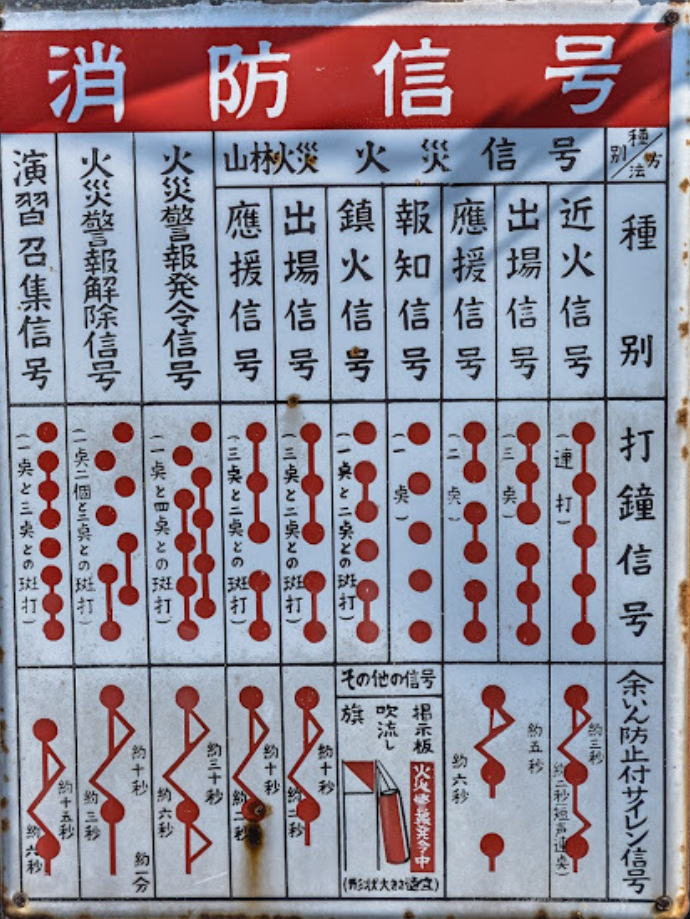

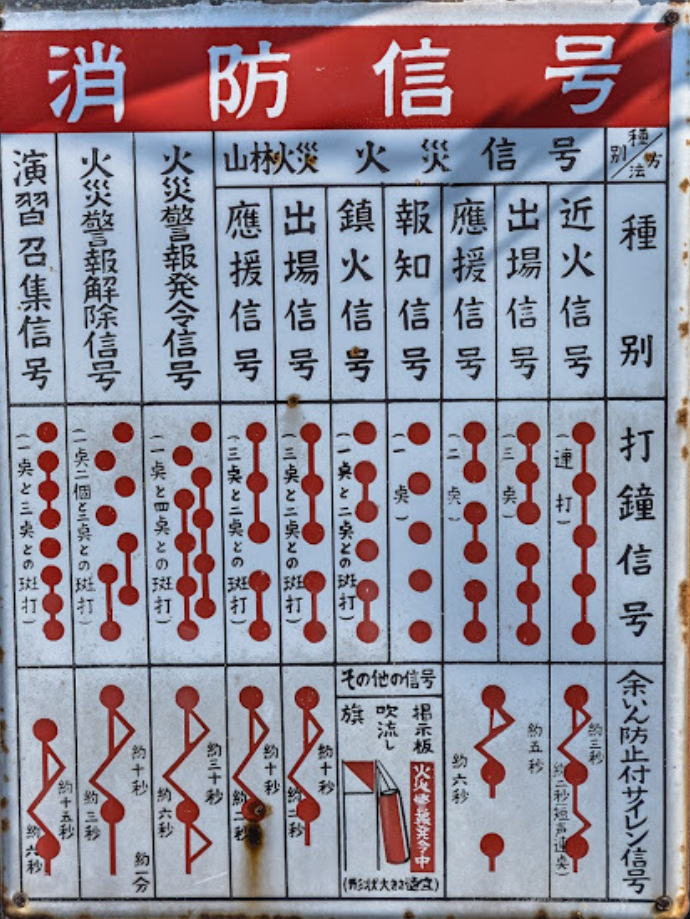

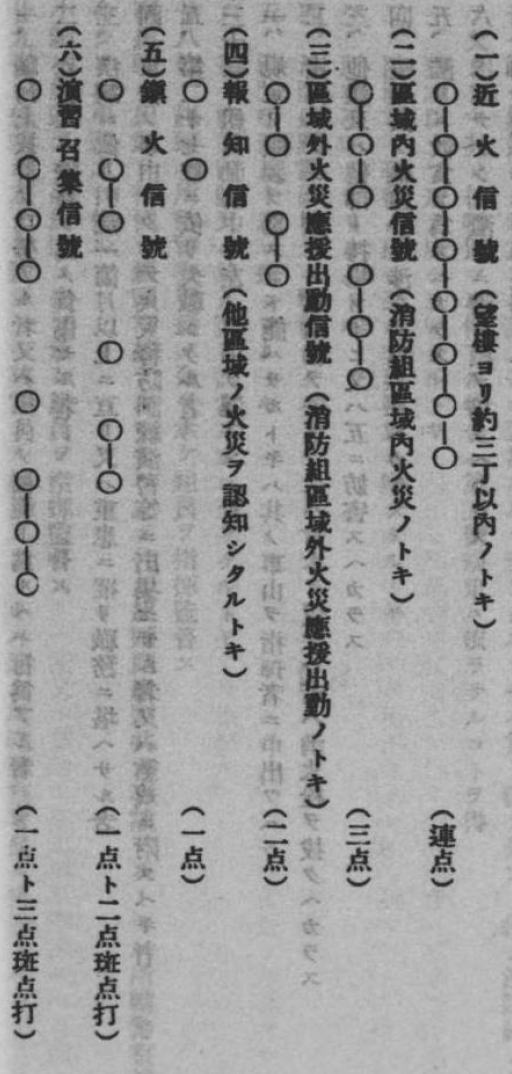

上の火の見櫓には半鐘が吊り下げられており、その叩き方で色々な通達をしていた。

例えば、ごく近く(300m以内)で火災が発生した場合には 半鐘連打を繰り返して知らせる。 歌謡曲にもある「すり番」だ。

消防組区域内(猿橋町内)の火災で消防団員に出場を指示する場合は3回連打を繰り返す。

火事が鎮火するとは1点と2点の斑打である。これを「おじゃん」といい、それが転じて、今までやって来たことがすべてムダになることを「おじゃん」と云うようになったそうである。

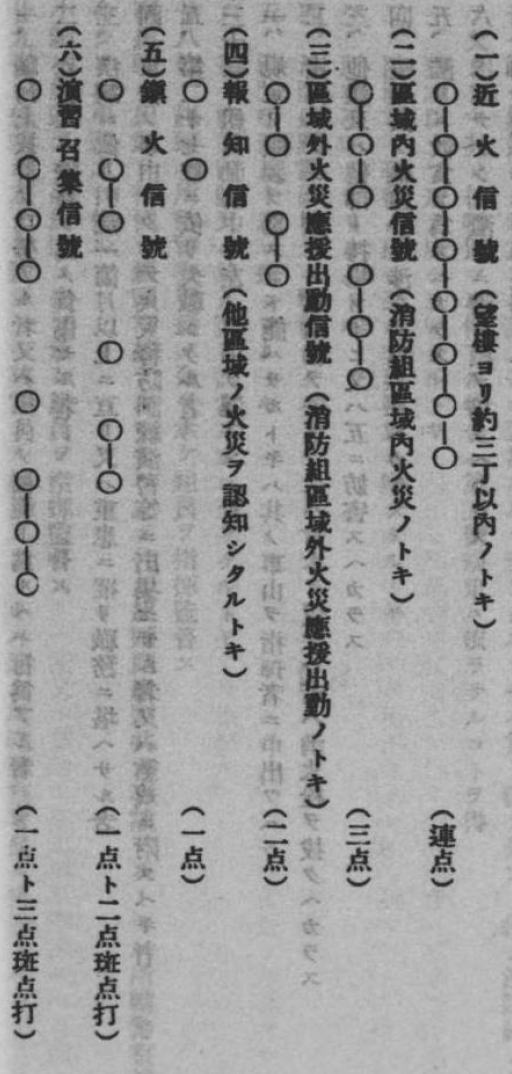

「消防必携」より

「消防必携」より

半鐘の叩き方がどのような意味を持つか、あらかじめ下のような印刷物が各家庭に配られていた。我家にも玄関の近くに張られていた。

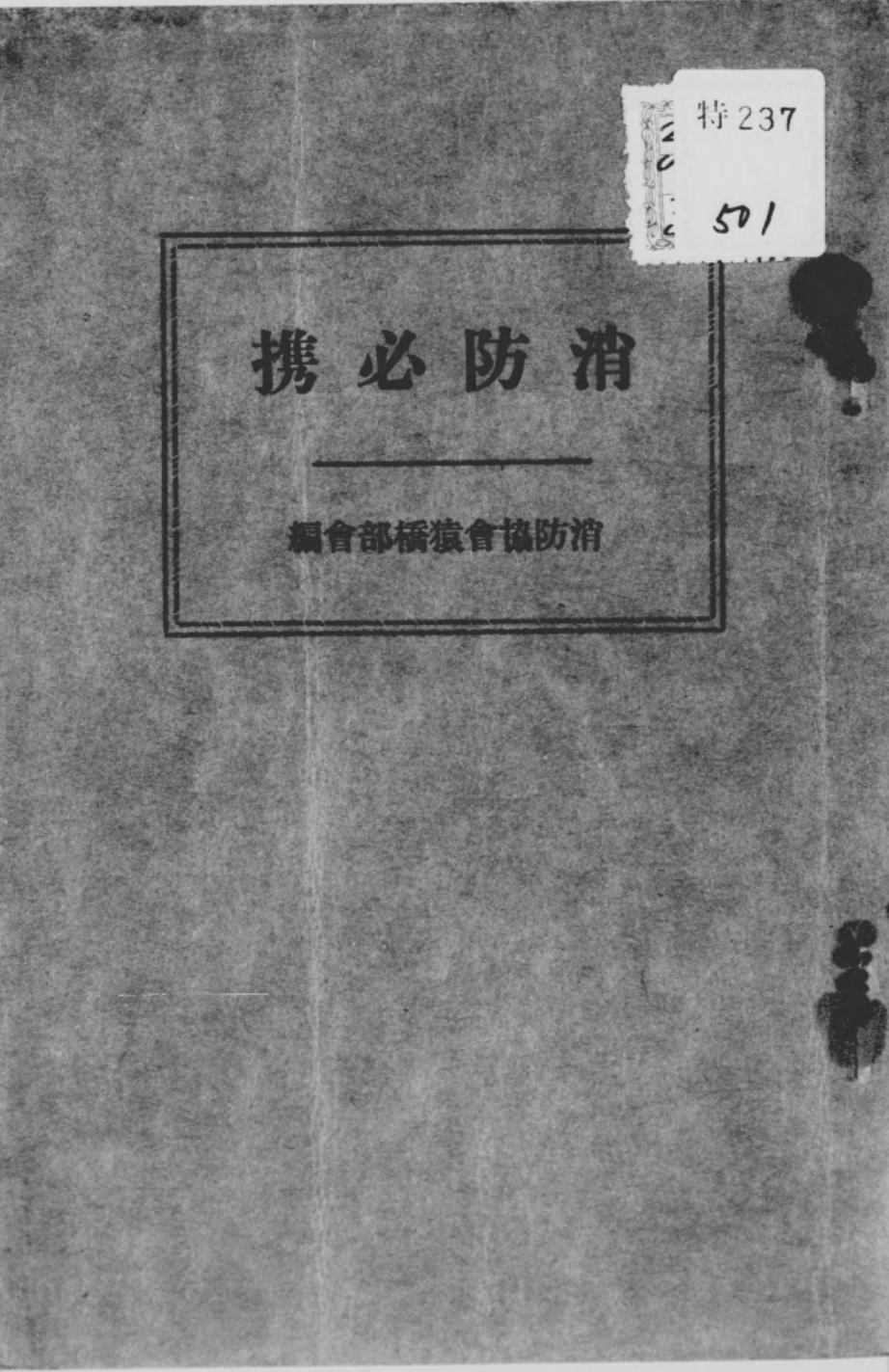

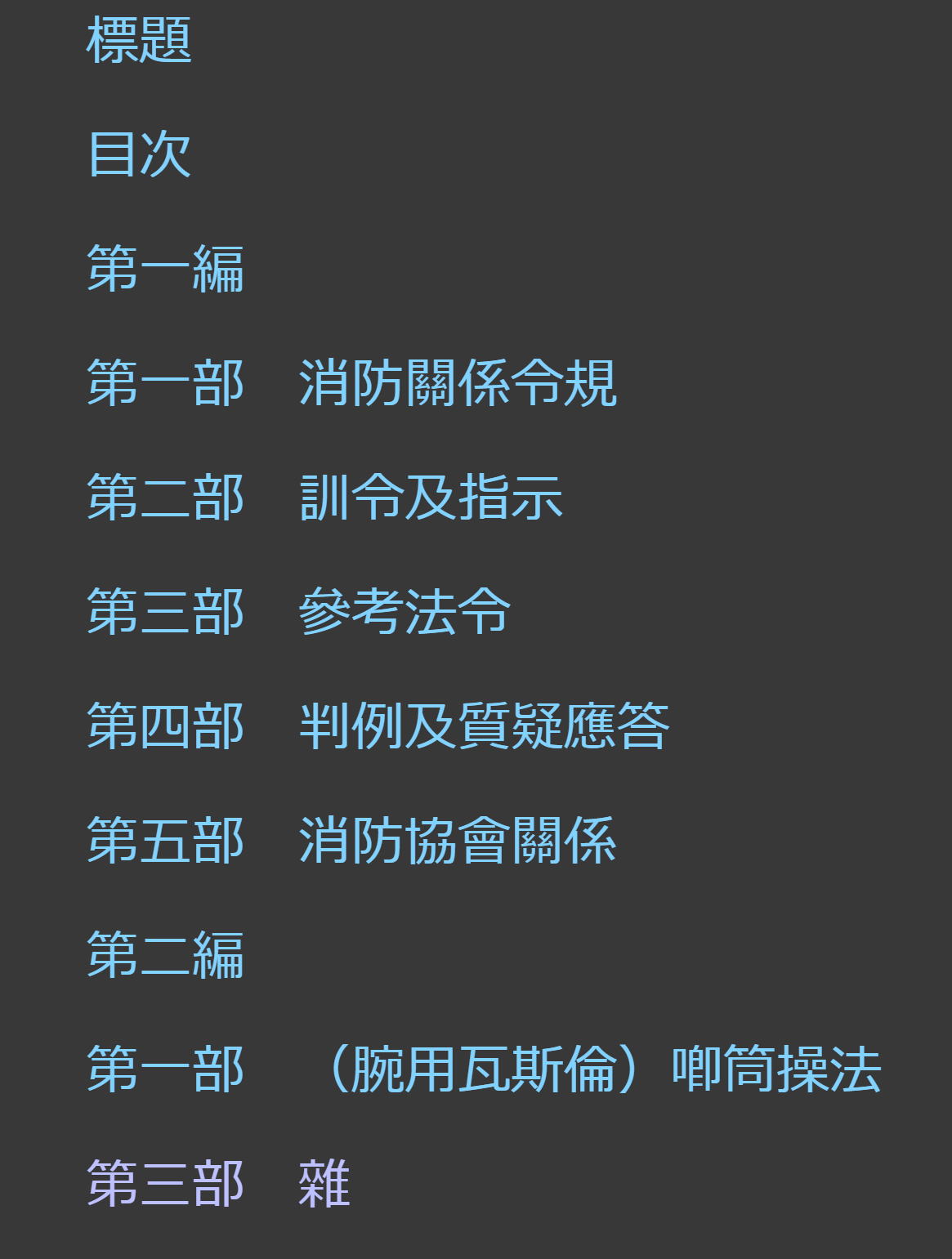

消防必携

国会図書館のディジタルライブラリーに「消防必携」と題する小冊子が掲載されている。

出版は昭和13年、出版者は「大日本消防協会山梨県支部猿橋部会」とある。

全230ページで発行、印刷所は猿橋活版所、吉川実治。

内容は消防に関する法令や、消防組員が必要とする情報満載である。全文参照はこちら

消防必携 猿橋部会 国会図書館にリンク

大原村消防団(組)の法被、頭巾

| 法被 |

法被の写真 探索中

|

| 頭巾 |

(一杉勉氏所蔵) |

|

|

「大」を図案化した大原村消防団(組)のマークか?

「消防必携」より

「消防必携」より