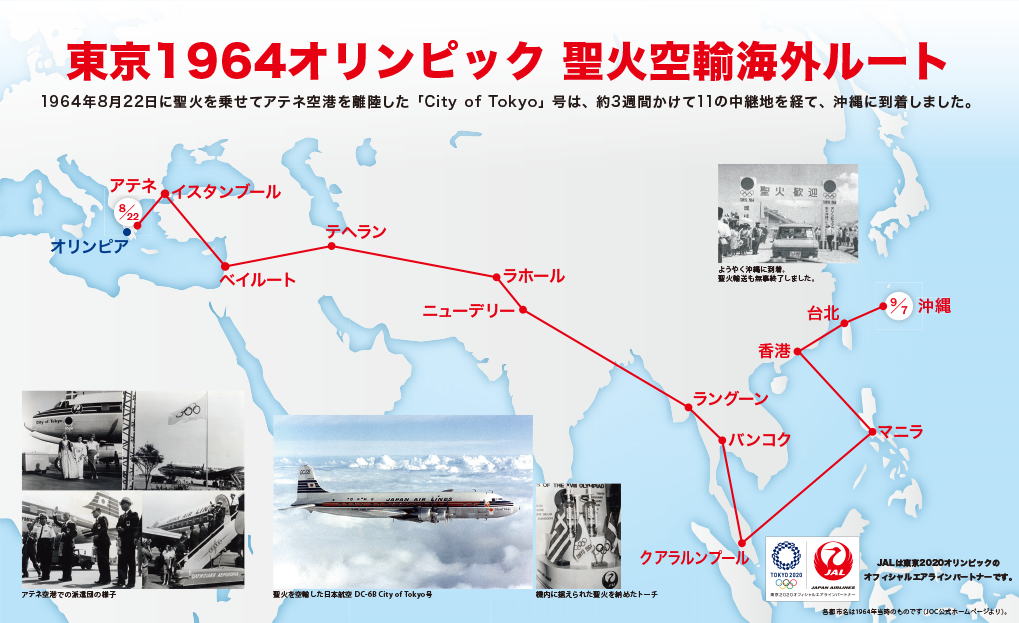

国民の熱狂的な支持を受けて開催された昭和39年(1964)の東京オリンピックの聖火は、開会式のおよそ2ヶ月前にあたる8月21日、ギリシャのヘラ神殿で採火式が行われ、その後、聖火空輸特別機“シティ・オブ・トウキョウ”号(JAL)により沖縄に運ばれ、国内は4ルートで全都道府県を回りながら一路東京を目指した。

1964東京オリンピック 聖火リレー

国民の熱狂的な支持を受けて開催された昭和39年(1964)の東京オリンピックの聖火は、開会式のおよそ2ヶ月前にあたる8月21日、ギリシャのヘラ神殿で採火式が行われ、その後、聖火空輸特別機“シティ・オブ・トウキョウ”号(JAL)により沖縄に運ばれ、国内は4ルートで全都道府県を回りながら一路東京を目指した。

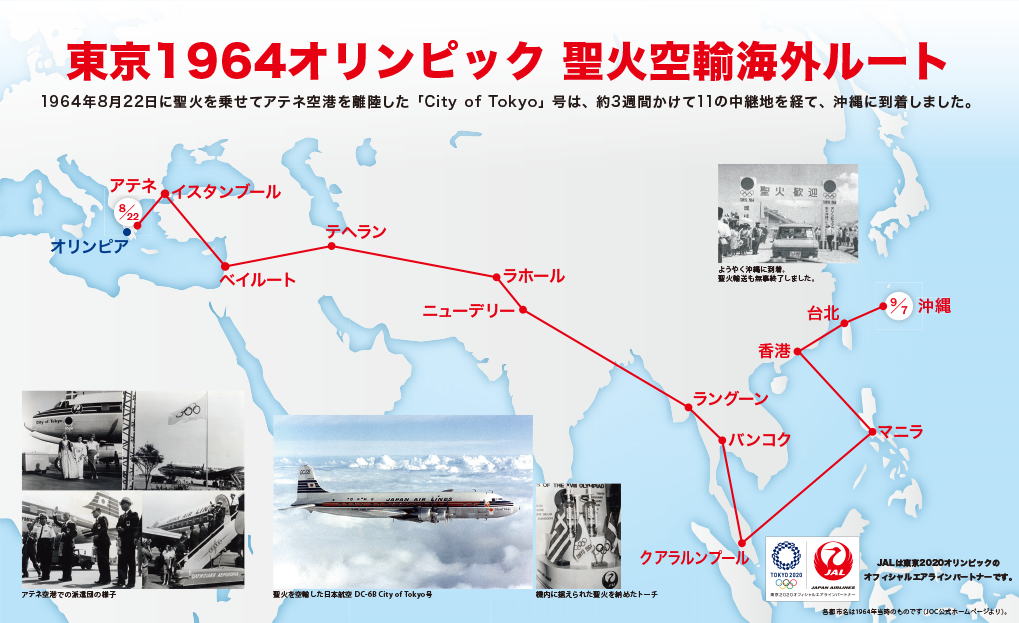

山梨県には、鹿児島からスタートした聖火が九州西側、中国地方、北陸地方を経由し、10月6日、長野山梨県境の国界橋で白州町(現・北杜市)にリレーされ、その後沿道各市町村を経由して甲府市に入り、同日午後6時に県庁へ到着した。

翌7日朝、甲府市を出発、笹子峠を越えて大月市に入り、上野原町から午後3時5分に神奈川県に送り継がれた。

山梨県内のリレー経路

大月繁華街を走る坂本久さん(大月騠)

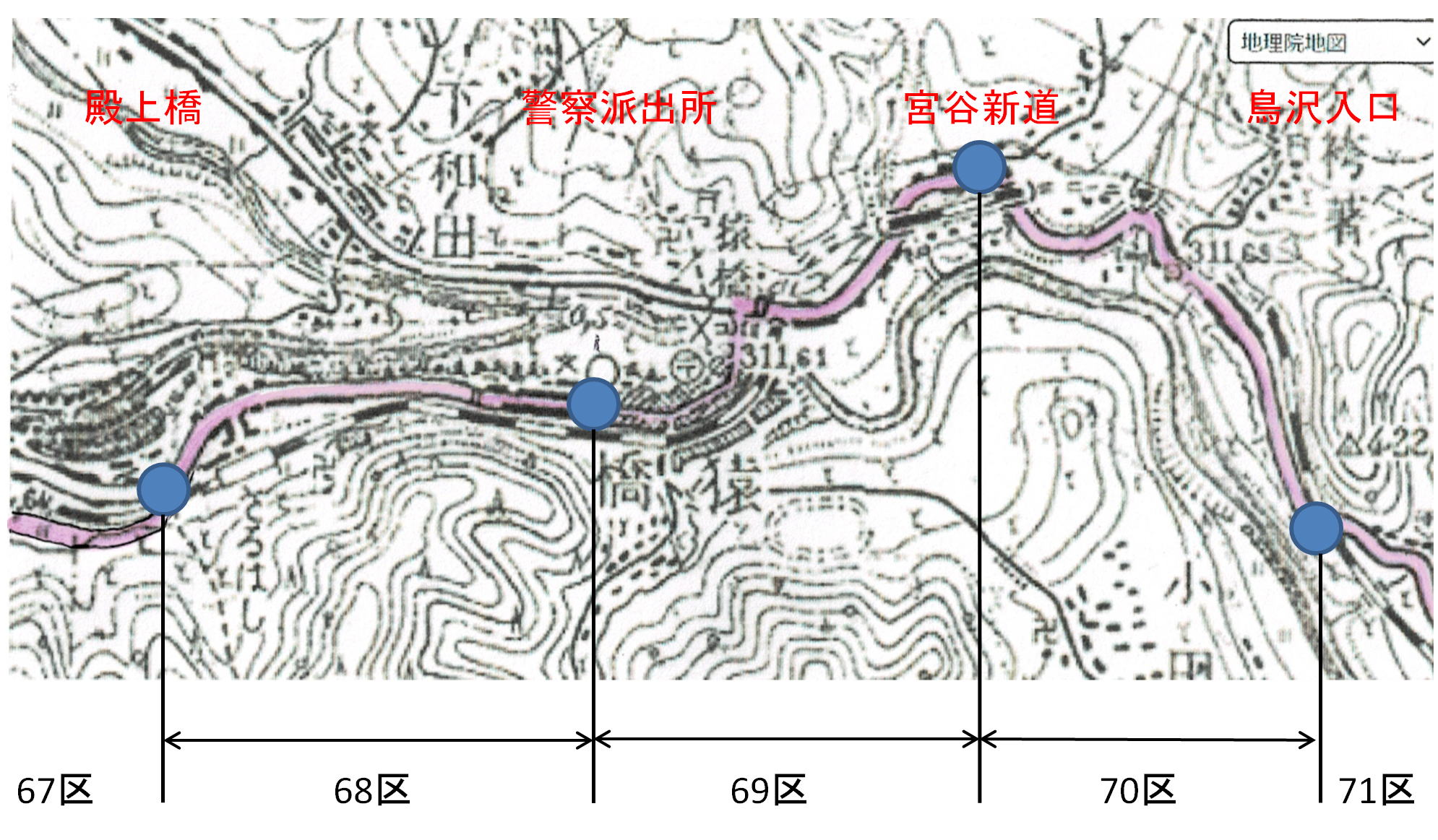

猿橋近辺では殿上橋からの第68区、警察派出所からの第69区、宮谷新道からの第70区に多くの猿橋関係者が参加した。 中継所から次の中継所までの距離はおよそ1.2kmだったという。

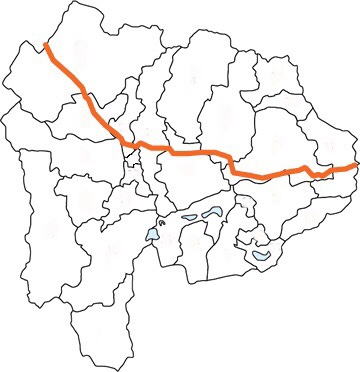

山梨県立図書館に「オリンピック東京大会 山梨県聖火リレー隊名簿」が残されている。このうち大月市内の分のコピーを入手した。(一杉勉さん)

大月市内 聖火ランナー名簿はこちら

|

この資料によると、難所の笹子峠越えは陸上自衛隊北富士駐屯地から派遣された自衛隊員が担当しており、笹子追分で高校生の走者に引き継がれている。 笹子から花咲までは、聖火リレーの経路にあたっていない富士学苑高、吉田高、北富士工高が聖火をつないでいる。 花咲から鳥沢入口(小向横吹)までの大月、猿橋区域は都留高、大月高が分担して走り、これに地元の中学生が随走している。 正走者、副走者はそれぞれの高校のスポーツ部から選ばれている。猿橋の町中を走る正走者には、現在人気落語家になっている三遊亭小遊三(本名天野幸夫)さんが選ばれている。彼は都留高卓球部の部長だったようだ。 鳥沢入口からは、聖火が通らない谷村高、富士商業高(?)が地元の中学生の随走者とともに走り、上野原町へ引き継いでいる。 |

猿橋近辺の中継所

注)中継所の正式名称は、殿上橋、猿橋駐在所前、宮谷新道、小向横吹だった。

猿橋近辺3区の走者一覧 (山梨県立図書館蔵より)

| 68区 | 69区 | 70区 | |

| 正走者 | 佐藤文男(都留高 剣道部) | 天野幸夫(都留高 卓球部) | 志村和三(大月騠 柔道部) |

| 副走者 | 小宮文男(都留高 庭球部) 横瀬良成(都留高 送球部) |

上條睦男(都留高 柔道部) 山咲典良(都留高 相撲部) |

関口邦夫(大月高 野球部) 一杉 進(大月騠 剣道部) |

| 随走者 20名 |

田中常騠 鈴木文雄 鈴木好久 後藤宗広 奈良騠幸 志村康洋 梅沢幸雄 内野 勝 後藤文男 小俣健一 中村一夫 米山明博 井川好博 金沢一史 久島静枝 石井美佐子 内田治子 津田好美 谷口勝子 長坂由紀子 (以上すべて猿橋中) |

松浦英雄 田代八郎 小林寿照 田村 修 坂本 久 加藤 勉 水越幸夫 西室 要 内海 勤 天野寛司 小林基伸 大石勝司 後藤千束 宮幡 活 加藤房代 椙本安惠 安藤喜美江 橋本幸子 村上久美子 佐藤みさ子 (以上すべて猿橋中) |

長田哲男 天野敏春 西室忠明 杉本正一 大石良治 西室勝正 奈良重治 落合孝二郎 萩原英次 鈴木伸二 志村勝治 一杉 勉 鈴木文明 杉本 久 西室富江 藤本早苗 丸田ちず子 高木令子 小笠原秀子 田中紀子 (以上すべて猿橋中) |

・以上は事前に登録された名簿で、実際には多少の異同はあったようだ。

上記以外の大月市内 聖火ランナー名簿はこちら

・県内各地とも正副ランナーには各高校の生徒会役員や運動部の部長、主将などが選ばれている。

随走する地元中学生も同じような基準でランナーを選んだのであろう。

勇姿を伝える写真

・殿上と小柳の間を走る第68区の佐藤文男さん。 後方に岩殿山が見える。

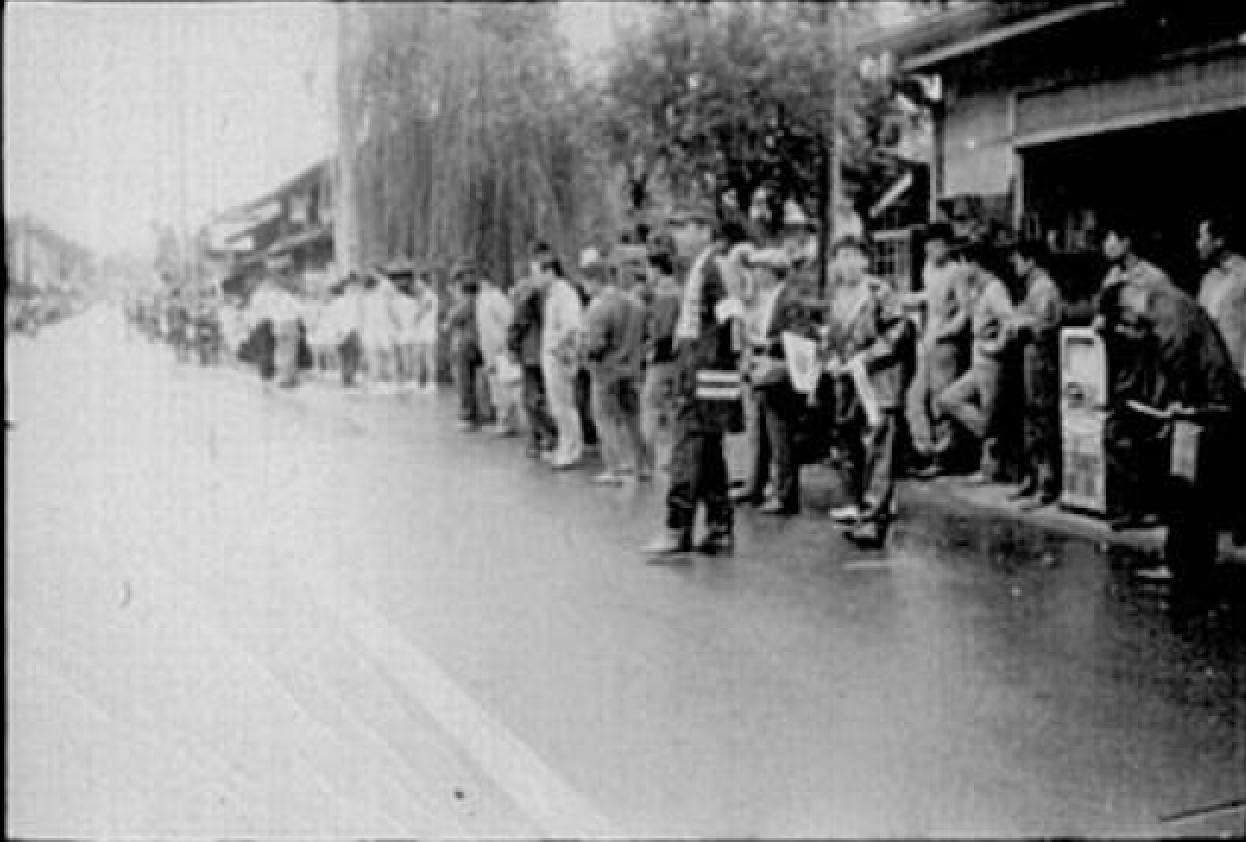

・中継所の風景(68区から69区への中継所)

警察派出所前で出番を待つ走者達23人(左)、大勢の見物人も大勢到着を到着を待っている(右)。

大きな柳の木は警察官派出所の前に庭にあった柳。

|

|

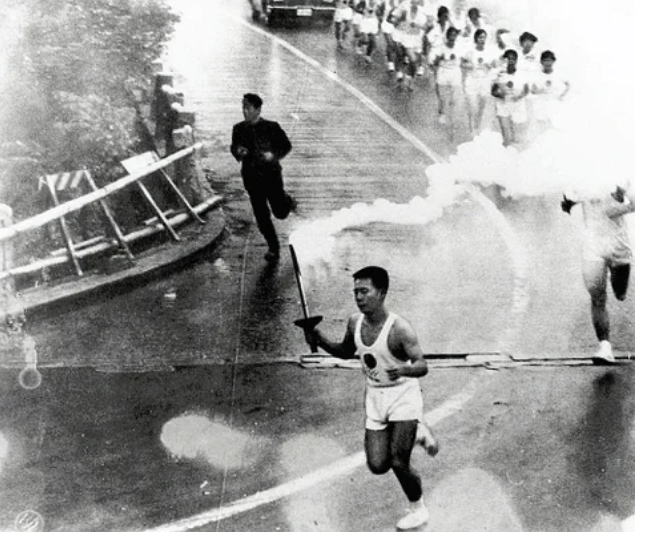

まさに走りだそうとする走者達

人気落語家も聖火ランナーだった。

警察派出所前の引継風景 向こう側が天野幸夫(三遊亭小遊三)さん。 後に派出所の建物の一部が見える。

ニュースポストセブンより

・新猿橋北詰を疾走する三遊亭小遊三さん 2020東京五輪にも登場

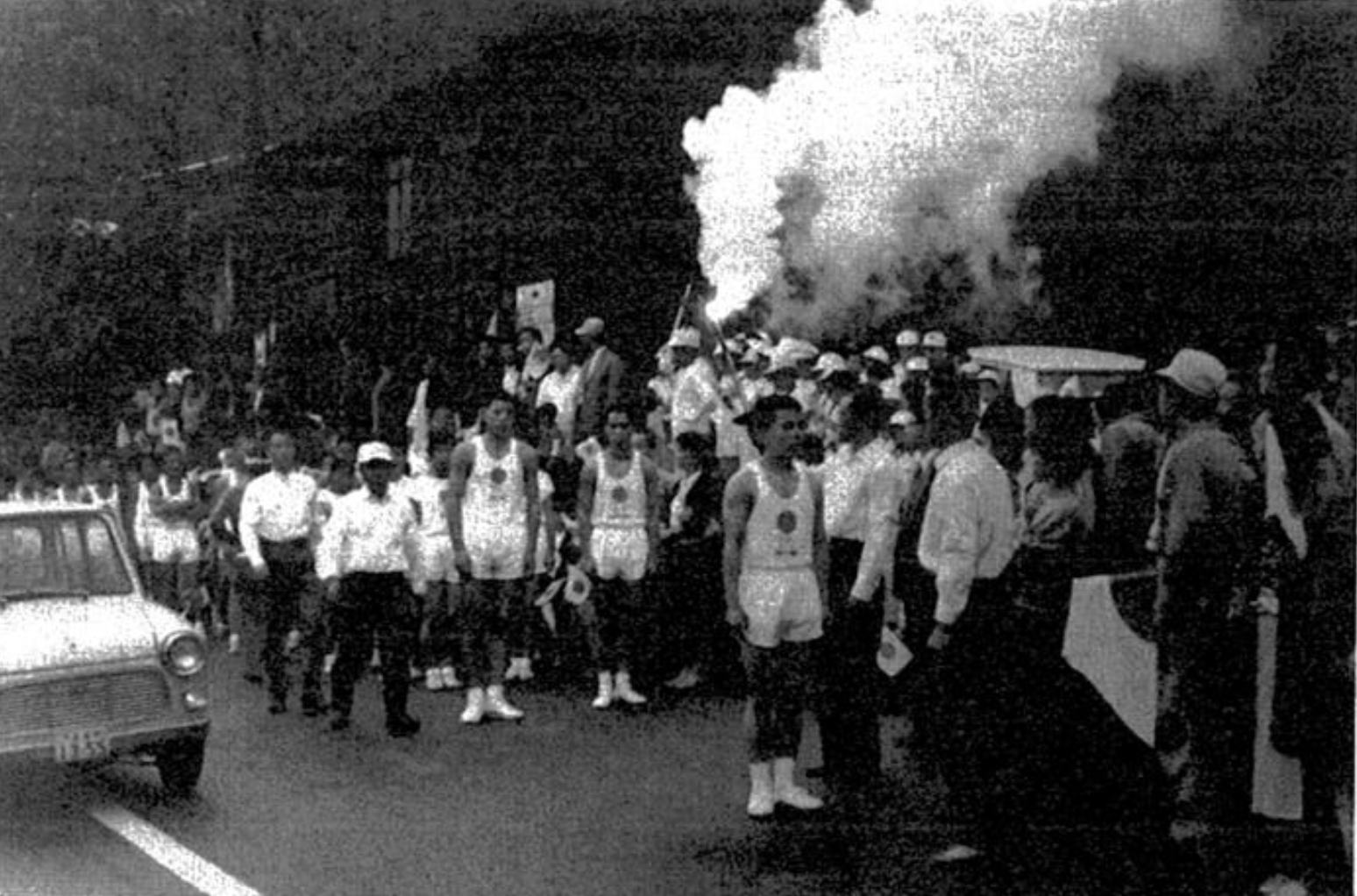

猿橋での中継の様子(郡内の100年より) どこの中継所だろうか?

・猿中1964年卒業アルバムから

後方の山の形から鳥沢入口(小向銫吹)の中継所か。

68区(小柳町)を走る佐藤文夫さん

70区を疾走する志村和三さん達 鳥沢入口での引継風景(70区→71区)

|

第18回オンピック東京大会聖火リレーの思い出 今年は第33回オリンピックパリ大会が開催されます。かつて東京も第12回・第18回・第32回と開催地に決まりましたが、1940年の12回大会は日中戦争の影響で夏季東京大会・冬季札幌大会を共に返上し、代替都市のヘルシンキもソ連のフィンランド侵攻に依り大会は中止となりました。 その後1944年ロンドン大会も世界戦争により中止、大戦後は1948年(昭和23年)ロンドン大会から始まり次回の15回ヘルシンキ大会から日本のオリンピック復帰が認められました。 18回東京大会の開催地決定は1959年(昭和34年)のIOC総会で決定され、そのニュースはテレビの臨時ニュースでした。 ?ハァ〜ァ〜ァ〜 あの日ローマで眺めた月が〜 で始まる三波春夫の東京五輪音頭は盆踊りや運動会で盛んに踊り歌われ、私も高校三年生でしたが体育祭で踊った記憶があります。 聖火は昭和39年8月にアテネで採火され地中海から中東・東南アジアを経由して沖縄に入り返還前の沖縄を縦断し本土鹿児島に上陸した後、4コースに分かれ国内を隈なく廻り全国民の歓迎を受けました。 第3コースは鹿児島から空路札幌に入り札幌から東北地方日本海側を通り新潟・群馬・埼玉と繋ぎ東京都庁へ、第4コースは同札幌から東北地方太平洋側を通り栃木・茨城・千葉を経由して都庁に入りました。 そして1964年10月10日午後3時広島県出身の坂井義則さんが最終走者として国立競技場の聖火台へ上りました。なお坂井氏は早稲田大学からフジテレビに入社し定年退職の後2014年に死亡(69歳没) アテネでの聖火採火後の空路は、国産旅客機のYS11機が担い九州から札幌までの空路も同機が使用されました。因みに私の新婚旅行時の飛行機も同機でした。 当時分断国家だった東西ドイツは統一旗で入場行進を行うも、オリンピック期間中の10月16日に中国は初の核実験を実施、中国はオリンピック委員会には未加盟でした。 |