学芸会 勧進帳

当時の学芸会は町を挙げての行事であり、この日は弁当持参で家族そろって白猿座に出かけたものだ。

学芸会の出し物は器楽合奏、舞踊、劇、「呼びかけ」と呼んでいた朗読劇など色々あったが、中でも5,6年など高学年の児童が演じる劇は工夫も凝らされていて人気があった。

これらの中で昭和32年と34年の2回も上演された「勧進帳」は人々の記憶にも残っているが、何とこの劇の台本と写真が残されていた。

台本は志村淳氏、写真は森健次氏経由で中込勇氏の息子さんから借りた。

この台本は中込勇先生の作。

ほぼ同様の内容で

昭和32年3月3日に5年生

昭和34年3月1日に6年生

とあるので、それぞれ学年の選抜ということだろうか。

| 昭和32年(1957)3月台本 | 昭和34年(1959)3月台本 | 歌舞伎「勧進帳」の台本 | |

| 画面をクリックすると台本の内容を見ることができます。 | |||

|

|

|

|

台本を読んで見ると、歌舞伎「勧進帳」と大きな違いがふたつある。

歌舞伎ではまず最初に富樫が登場して、物語の背景を語っているが、この台本では、村人A,B,C,Dが出て来て、噂話のように時代背景を話している。

観客にストーリーを理解しやすくする工夫か。

また、歌舞伎「勧進帳」は一幕ものであるが、この台本は二幕構成になっており、第一幕は村里、第二幕が関所となっている。

中込先生がの台本を書き、演出指導をした劇だから、さぞ思い入れもあったろう。 先生のアルバムに多くの写真が残されている。

| 昭和 | |

|

本番前の記念写真か? |

|

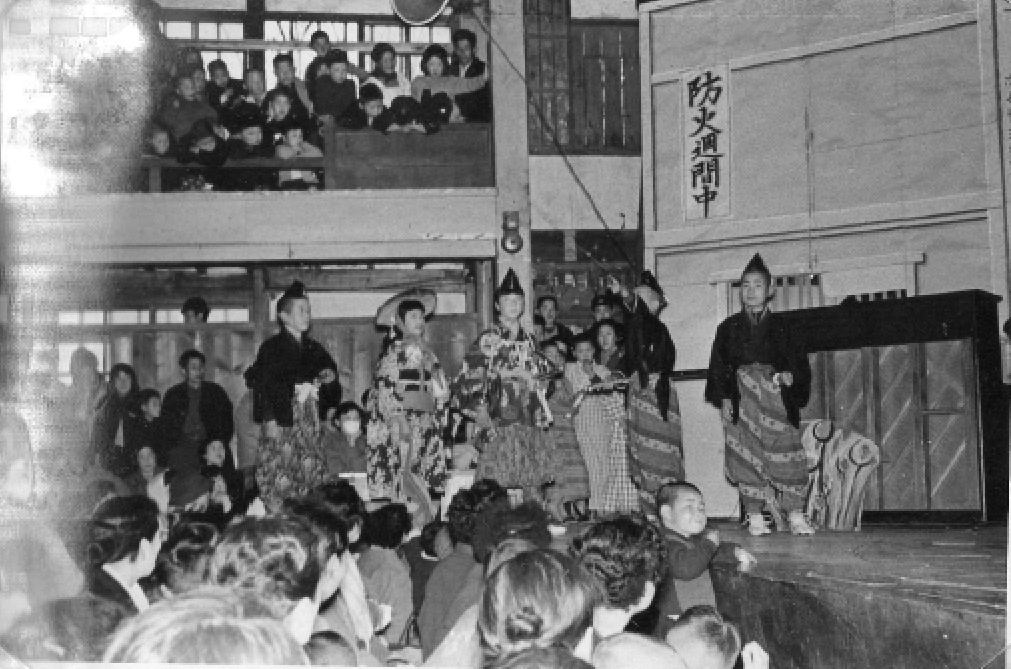

花道から村人登場 桟敷、2階席、黒御簾などの様子がわかる。 舞台袖から次の出演者達が覗いている。 |

|

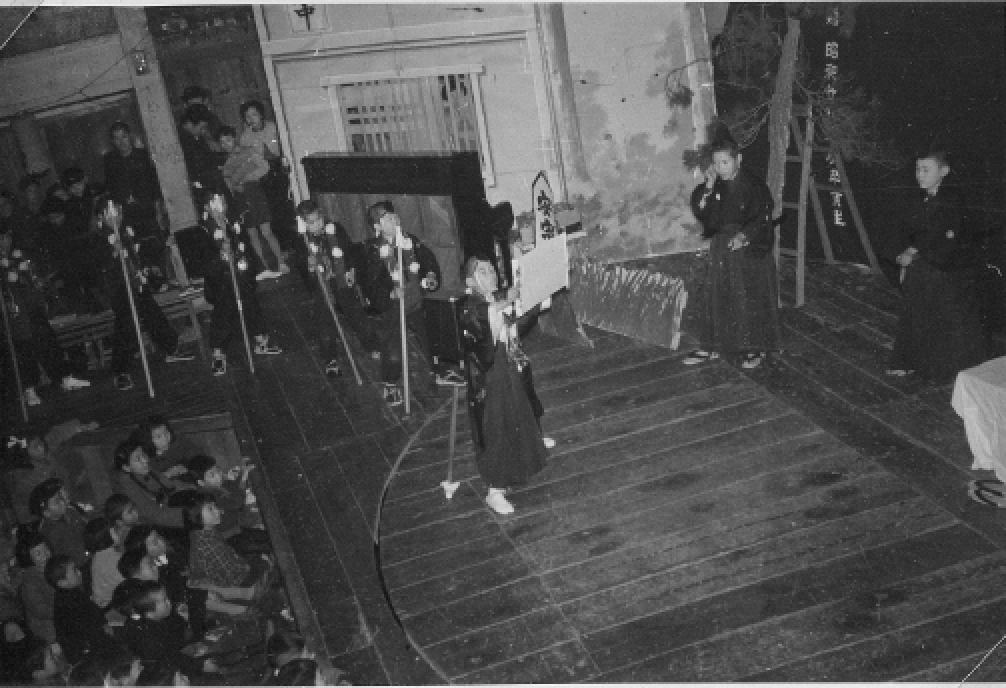

勧進帳を読み上げているシーン 廻り舞台と客席の間はこんなに狭かった。 |

|

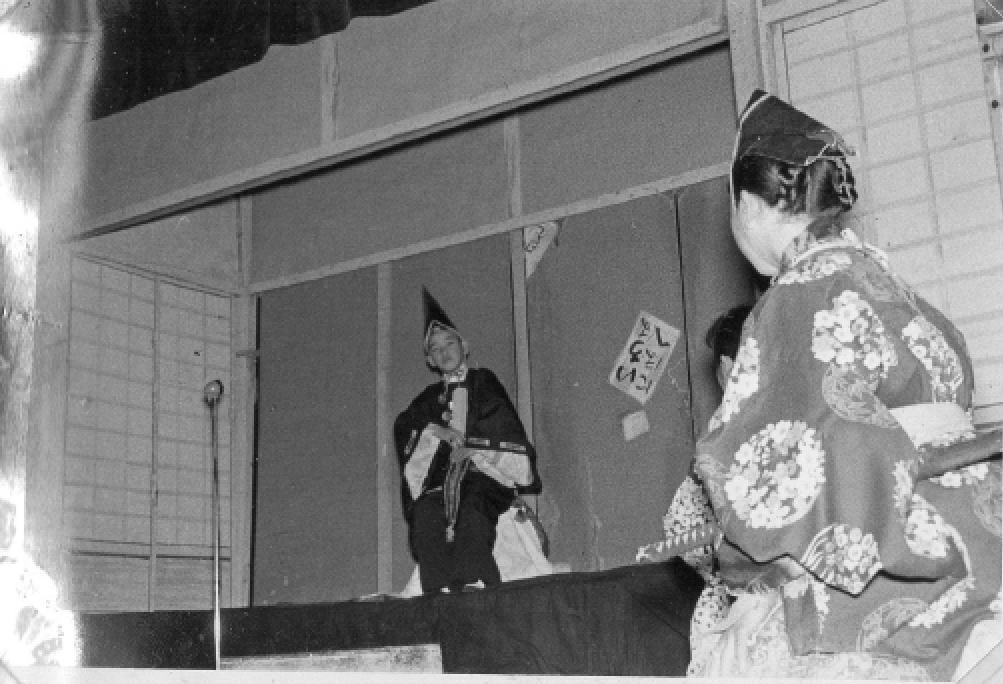

富樫に勧進帳を見せないように朗読 後の幕に「贈 昭和□□年度卒業生」とある。 |

|

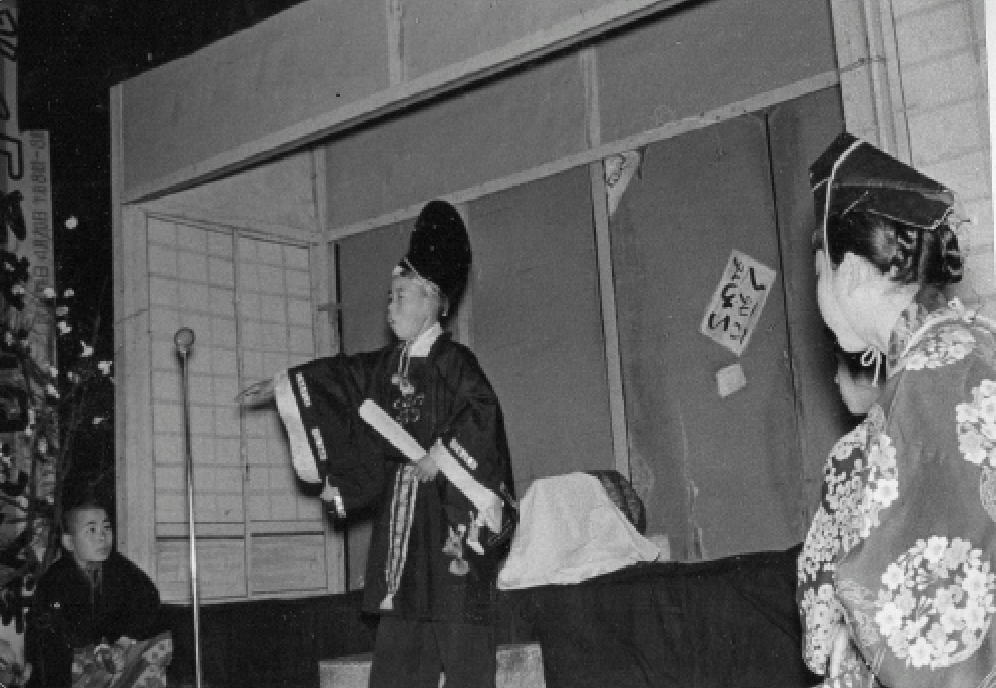

第二幕 安宅の関所 義経が一段高いところに。 歌舞伎「勧進帳」とは違う独自の設定 |

|

|

|

台本・演出の中込先生と出演者 白猿座の右側空地で記念写真 このあたり、墓石がいくつも並んでいた。 白猿座の外観が映っていつ珍しい写真 二階にはあかり取りのための窓が。 |