猿橋に鉱山があったという話を聞いた事があるだろうか?

新猿橋架橋の時に、家の前の道路が切り下げられ、道路より何メートルも高い形になってしまったという話をしてくれた加藤さんが

「昔、猿橋鉱山があった」と呟いていたという話が箕輪とも子さん経由で一杉進に伝わり、早速調べてみたら、確かに80年前に「猿橋鉱山」があった事がわかった。

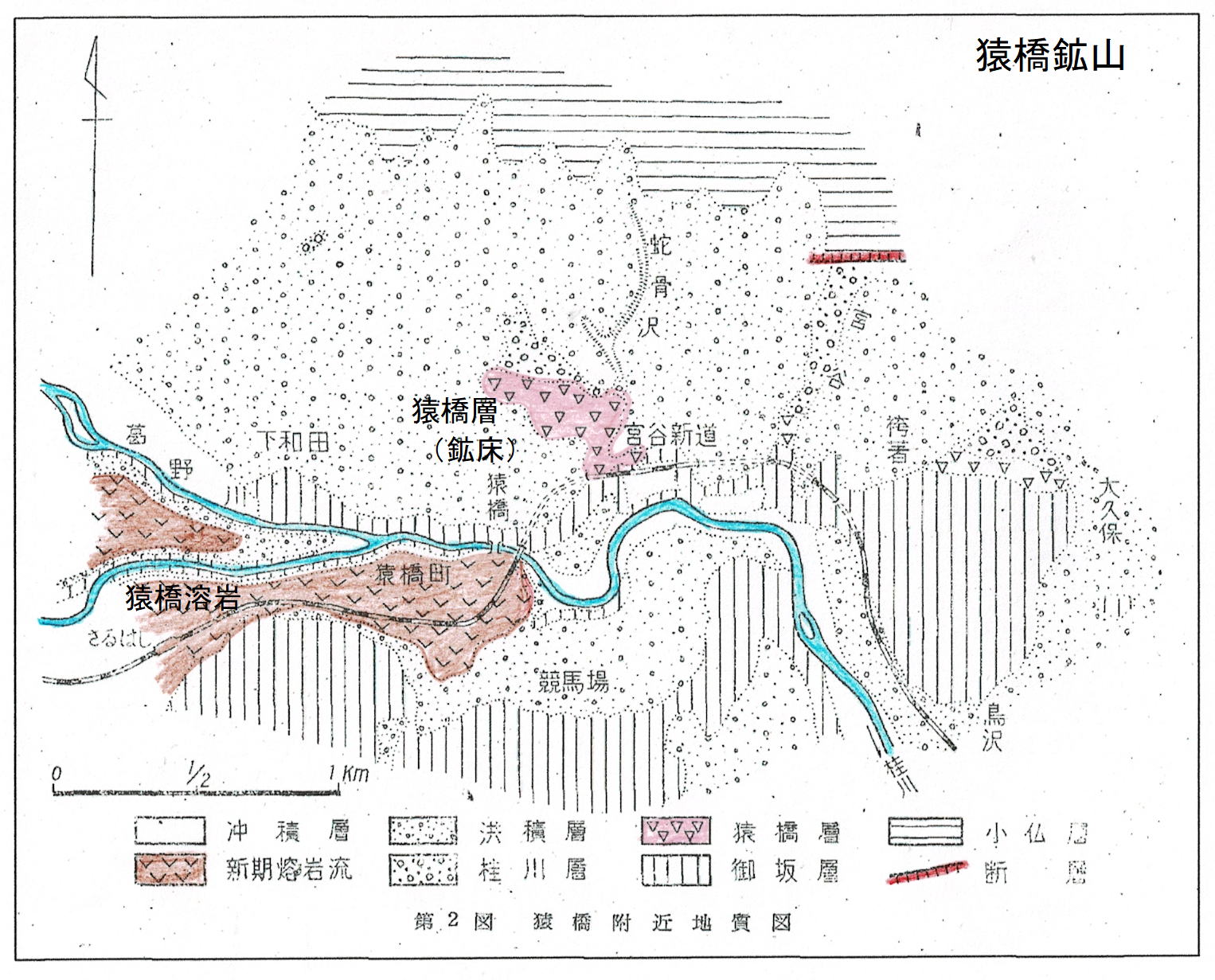

昭和29年の宮本弘道・岡野武雄両氏による「山梨県桂川地方砂鉄鉱床調査報告」という調査報告書が残されているが、これによると「猿橋層」と命名されていたこの鉱床は

下の図のように猿橋町と富浜町の境界付近に存在しており、現在の国道20号線の「新道」あたりに南端があったようだ。

砂鉄鉱の露頭

はじめは下の写真のように鉄を含む鉱石が地表またが崖面に露頭していたことかえあ鉱床が発見されたのであろう。

インターネットサイト「猿橋鉱山」より

インターネットサイト「猿橋鉱山」より昭和12年、藤田義郎にとって、このような砂鉄鉱を多く含む鉱床(地質学的には猿橋層)が甲州街道の北に分布している事が発見された。

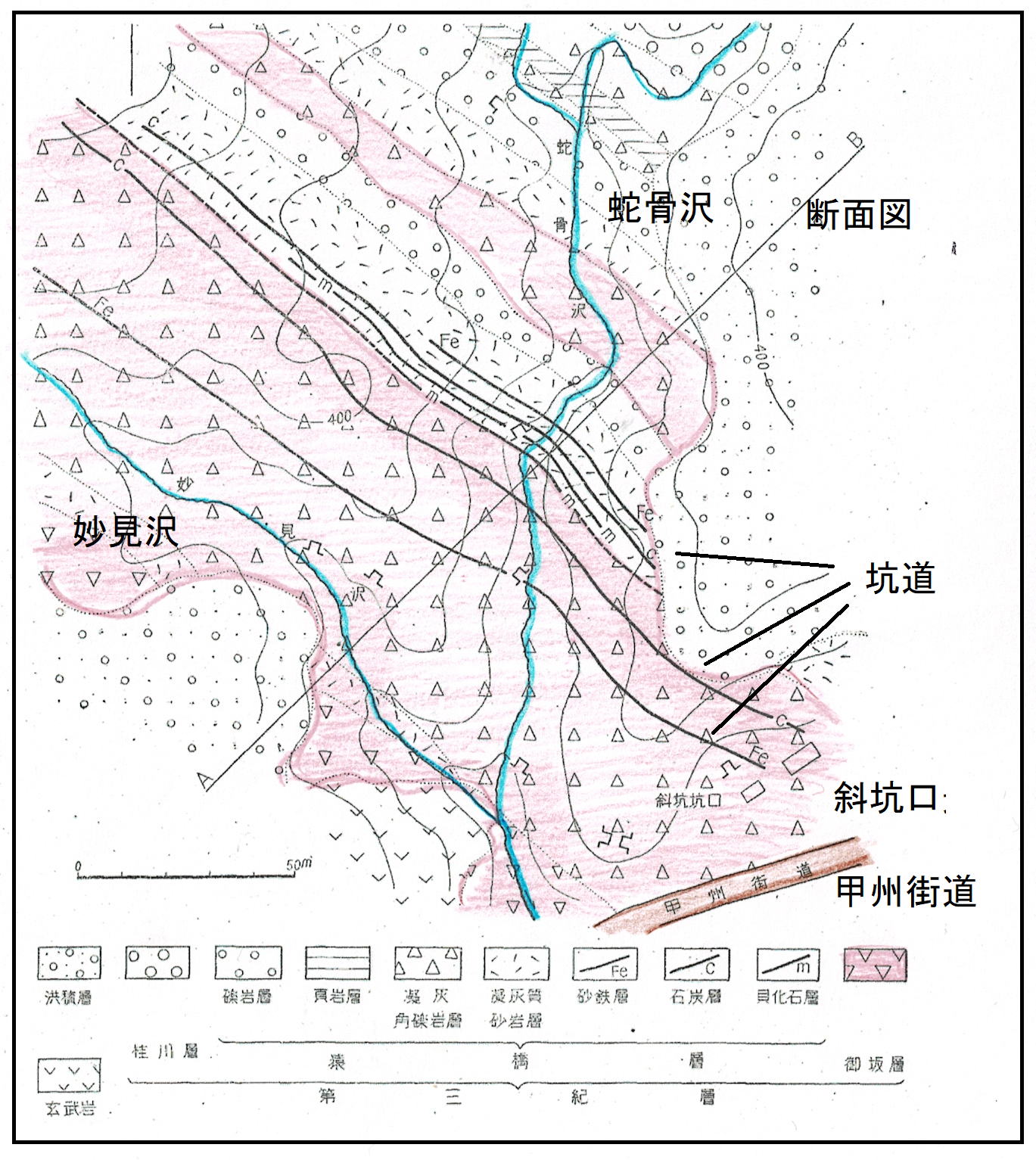

(以下2点は山梨県桂川地方砂鉄鉱床調査報告書の図表を一部加工)

蛇骨沢の石炭層の調査で鉱床がある事がわかり、早速13年8月、東京都中央区銀座2丁目大倉本館の宮本俊三によって鉄鉱区を設定された。

その後、理研鉱業K.K.と西脇健治とにより本格的な探鉱が行われ,バナジン抽出用として2,000トンの鉱石を出荷した。

その後幾多の人々により小規模の探鉱が行われたが見るべきことなく,昭和26年11月に至り、採鉱が中断され、残鉱を約100トン出鉱したのみで,29年の秋休山した。

このため、甲州街道近くに坑道の入口が設けられ、複数の坑道が北西に向かって掘られていた。いくつかの建物が建てられいたようだ。

鉱床拡大図

この鉱床は本層は御坂層の上層にあり,礫岩・砂岩・凝灰角礫岩からなり,一部砂鉄層・石炭層・介化石層を含む。

鉱床の傾斜はN50〜70。W,60〜800Nで厚さは蛇骨沢で確められた所では20qm、その東方の宮谷沢および袴着南の沢においては50m以下だった。

この鉱床から採れる砂鉄は帯緑黒色,緻密,堅硬で,かつて塊鉱として出荷きれたことがある。

おもな組成鉱物は磁鉄鉱・チタン鉄鉱・赤鉄鉱・石英・珪質岩の礫等からなり,ほかに普通輝石およびその変質物である緑泥石様の鉱物を伴なう。

この坑道口などがどこにあったか特定する事はむつかしいが、蛇骨沢が桂川に落ちる東側、昭和初期の地図の○印あたりと考えられる。

これだけの生産量ならば、輸送用のトラックや作業員なども多かったはず。 産業の乏しい猿橋でこのような産業があれば人の噂になるはず。

我々までその話が届かなかったのは何故だろう。

昭和29人年まで稼働していたというので、土地の古老は場所や鉱山そのもののことを覚えているかもしれない。

昭和4年の地図 国土地理院HPより

昭和4年の地図 国土地理院HPより注

インターネットに「エンタメなんでもデータベース」というサイトがあり、この中に「猿橋鉱山と砂鉄の歴史」とい記事がある。

ここには下のような想像図をつけて、猿橋鉱山の歴史について説明しているが、第一に所在地が市川三郷町となっている他、室町時代は日本最大の砂鉄産地だった、

江戸時代には幕府直轄領で採掘がさかんに行われたいた、などなど史実にない事であり、文字どおり「エンタメ」の世界のことと考えて良いだろう。

こんなものが猿橋にあったら、大名所となっていた。。