大布屋

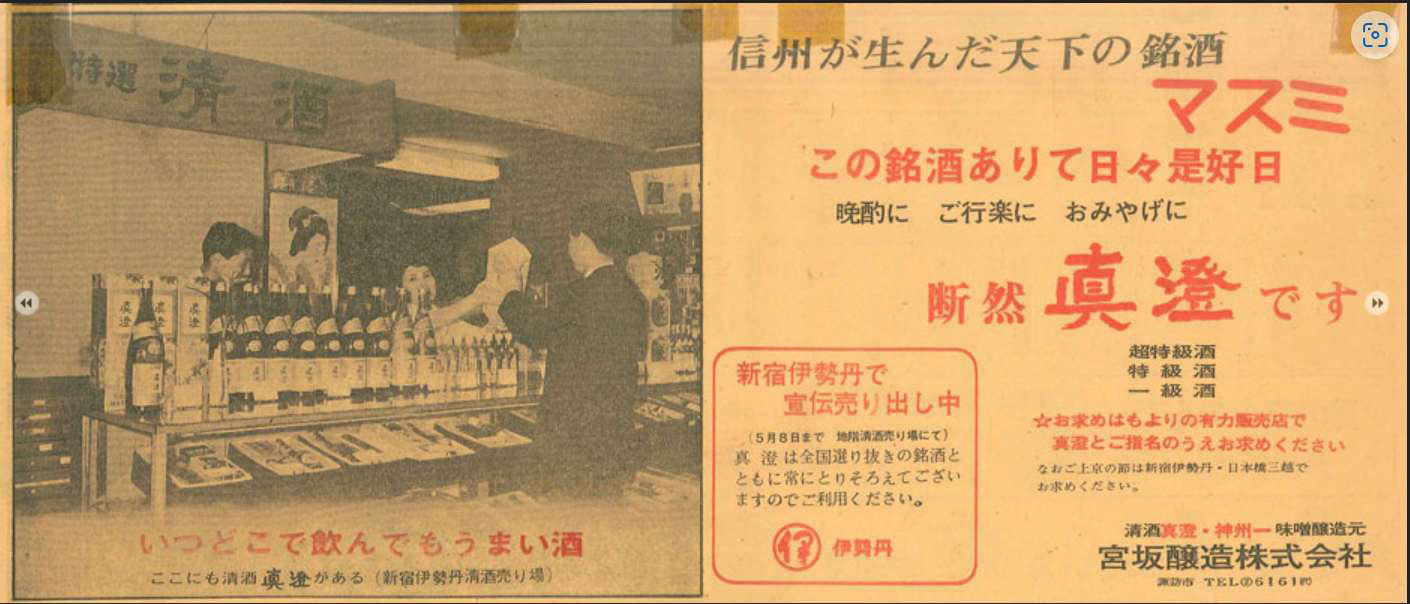

大布屋かつての猿橋に“清酒真澄”で著名な長野県諏訪の酒蔵“宮坂醸造”直営の酒屋があった事を知る人は多くない。

宮坂醸造(宮坂家)とは

宮坂家の先祖は諏訪を治める諏訪氏の家臣だったが、戦国時代、諏訪氏・武田氏・織田氏の戦乱に翻弄された末、刀を捨てて酒屋となった。

真澄蔵元・宮坂家が酒造りを始めたのは将軍綱吉の時代の1662(寛文2)年.。 信濃国諏訪郡上諏訪町(現在の長野県諏訪市)にて酒造業として創業し、以来、大布屋(おおのや)を屋号として営々と酒造りを続けた。

1916 年(大正5 年)、味噌・醤油の製造も開始、後の神州一味噌である。

宮坂醸造は昭和8年(1933)宮坂伊兵衛が設立、宮坂醸造株式会社として法人化した。

代表銘柄の「清酒“真澄”」は江戸後期から使い始めたブランド名で、名前の由来となった「真澄の鏡」は、諏訪大社のご宝物から頂いたという。

猿橋“酒の大布屋”の発祥

対象8年(1919)11 月13 日、宮坂家が北都留郡行政・経済の中心地である大原村猿橋にあった酒造工場を、天野伊蔵妻佐藤きぬ氏(後の笹一酒造)より買収し、酒と味噌・醤油の小売(後に味噌を醸造)店舗を開設した。

この買収前の醸造工場笹一が、その後の笹一酒造とどんな関係になるのか調査が出来ていないが、宮坂醸造の史料によれば買収価格は16200円だったという。

この「猿橋工場」、あるいは「猿橋醸造所」は平出恵作、後藤森倍夫を責任者として運営したようだ。

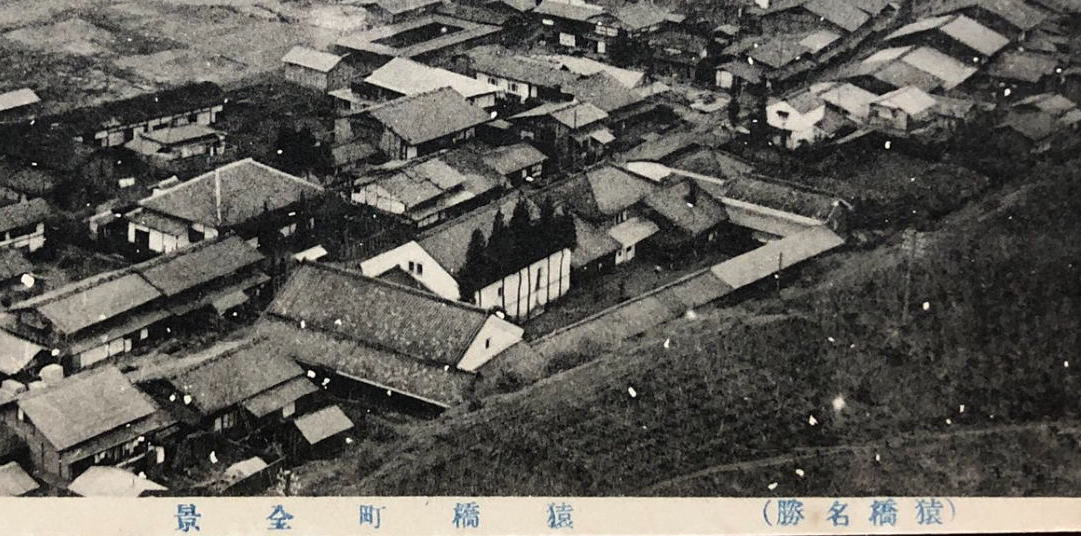

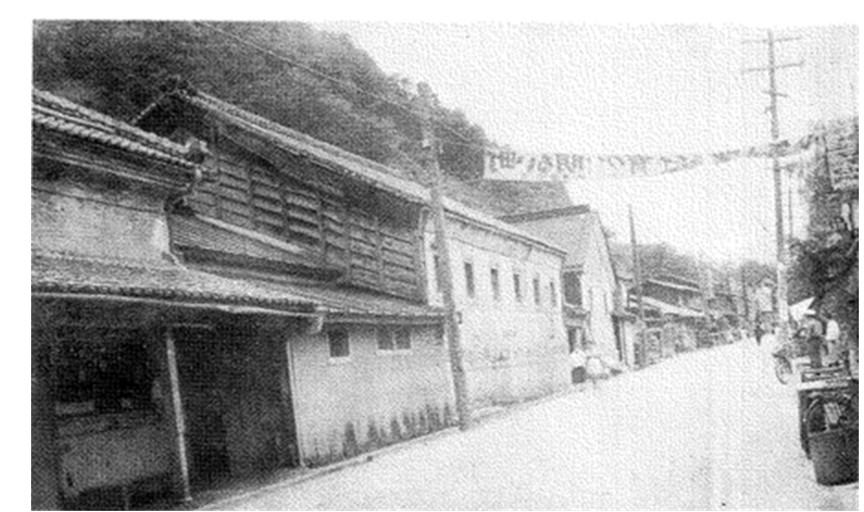

大正から昭和にかけての「工場」の写真が残されている。

絵葉書「猿橋町全景」の一部 (大正期)

中央、大きな建物群が大布屋

甲州街道 東側から

甲州街道西側から

1942(昭和17年)猿橋工場長藤森保雄氏が逝去、まつ夫人が代行

1957(昭和32)年9 月、 宮坂醸造㈱猿橋営業所を閉鎖、店舗を清水愛治氏に貸与。倉庫二棟は諏訪市丸高工場へ移築したという。

以上が、宮坂醸造㈱総務部が編集した書「宮坂家」に記録された猿橋工場に関する記事の抜粋である。

往時は、諏訪の酒造所から“原酒”を荷車に積み、難所笹子峠(笹子隧道は昭和13 年竣工)を越えて大原村まで運び、湧き水を「割水」としてアルコール度数を調整し、清酒として味噌・醤油と共に“量り売り”などの商いを営んだが、その後、割水に使用する湧き水が枯渇してしまい、以後は諏訪の酒蔵で生産した「清酒」を販売する酒屋として営みを続けたと聞く。

移築された倉庫二棟の跡地はその後、1965(昭和40)年前後に当時の富士山麓電気鉄道(後の年富士急行に変更)のバス車掌さん達の寮が建ち、その後、「新猿橋」橋畔にあったバス営業所が移転し、現在の富士急バス大月営業所となった。

現在の「酒の大布屋」

1957( 昭和32) 年、宮坂醸造の店舗閉鎖に伴い現大布屋の先代である清水愛治氏( 富浜町宮谷出身)が同社に勤務していた関係から「のれん分け」を受け、宮坂醸造の屋号でもある“ 大布屋” を引き継ぎ猿橋町で開業、その子息「清水明愛氏」が現在の「酒の大布屋」に発展させた。

昔から販売されていた味噌は、1938 年(昭和13 年)に「信州一味噌」と命名された宮坂醸造の味噌である。

富士急バス大月営業所

TV 東京「街道歩き旅」2019 年放送

左から草野仁、大布屋「清水明愛氏」、右端:前園真聖

猿橋:酒の大布屋 代表者:清水明愛

山梨県 大月市猿橋町猿橋184-7

TEL:0554-22-0507