国定忠治と猿橋

江戸時代から猿橋橋畔にあった旅籠の大黒屋は、新猿橋の架橋のため、敷地の半分を道路用地として削られ、昭和後期は橋畔の食堂、土産屋部門と横町通通りの旅館部門に分れていた。

この橋畔の食堂の売り物は「忠治そば」だった。

国定忠治が大黒屋に泊まっていた時、役人が踏込み忠治を捕えようとした、忠治は橋上に逃げ、逃れられないと判断して、桂川に飛び込み逃去った、という話にちなむ「忠治そば」である。

大黒屋と忠治そば(大月市観光協会HP)

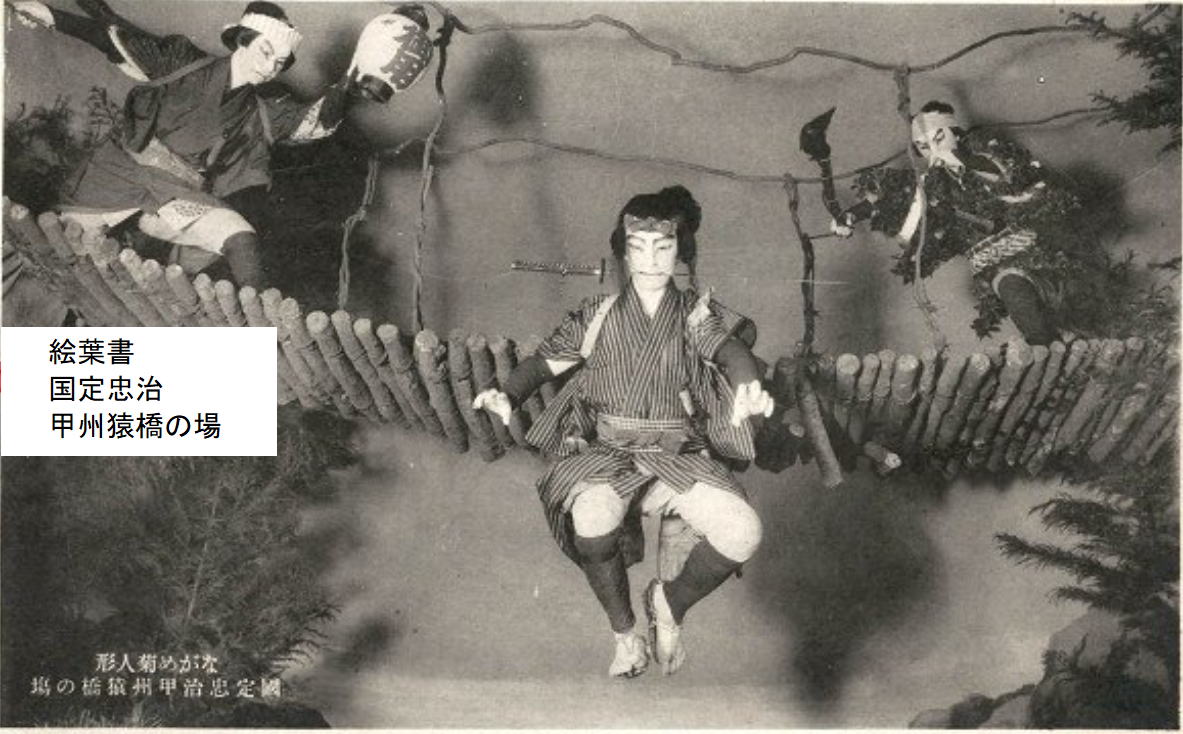

また、こんな絵葉書もある。忠治が役人に追われ猿橋から川へ飛び込むシーン (ながめ菊人形)

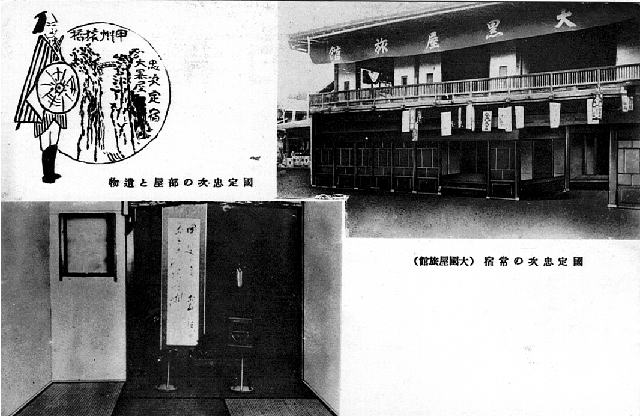

忠治が甲州に来たときの定宿「大黒屋」の部屋と遺物

この旅館は橋畔の大黒屋だろうか? 横町通りにあった大黒屋だろうか?

忠治が隠れていた部屋と「逃げ穴」

この「忠治そば」や「橋から飛び降りた」説はどのように生まれたのだろうか?

国定忠治の実録、史料を調べて見ても、この侠客が猿橋方面に行ったという史実は見当たらない。

ただ、昭和20年代に相次いで発刊された講談本にそのルーツと思われる記述があった。

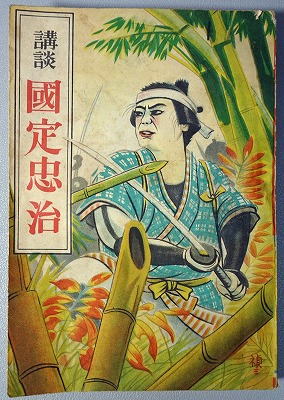

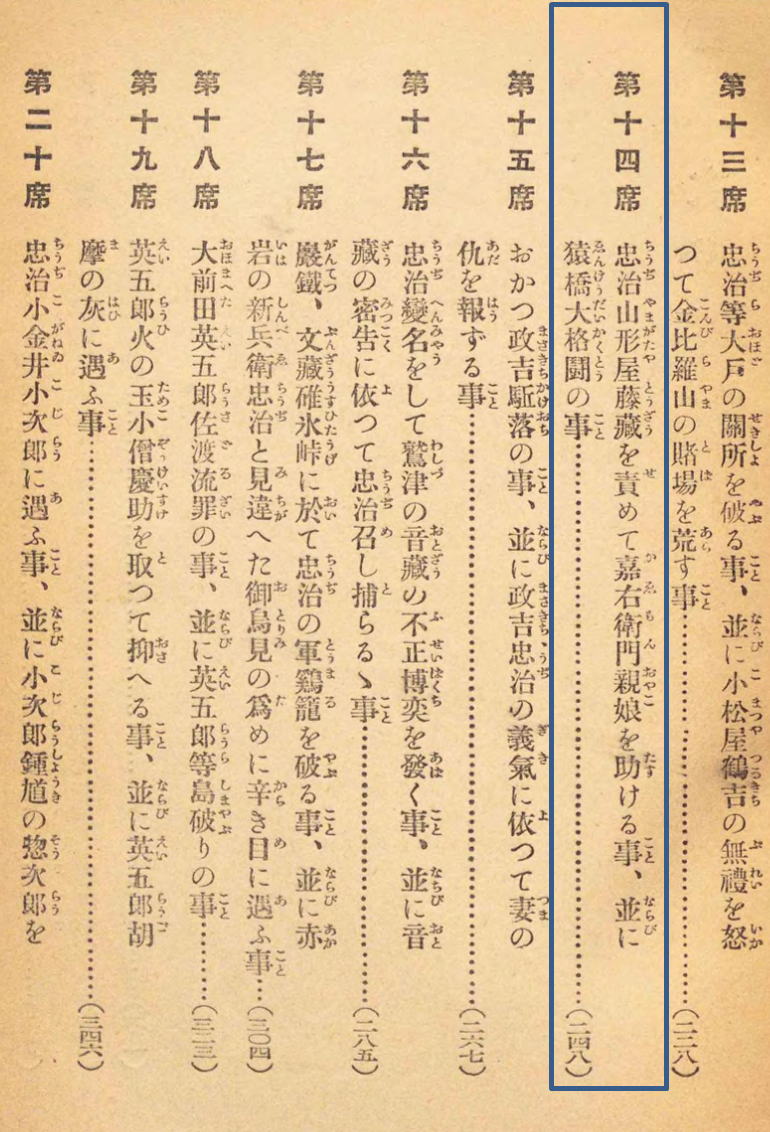

講談本

| 昭和24年刊行 講談 国定忠治 | ||

|

二十三 猿橋の危難 忠治は甲州の小野沢斧右衛門親分のところに身を寄せた。斧右衛門は以前上州で忠治に助けられたことがあるから喜んでもてなした。 忠治は風邪をひいてしまい四五日床についたがなかなか治らない。 ある日忠治が裏手の森の方に行くと、斧右衛門と山形屋藤蔵が相談しているのを見つけた。 十七日の明神の祭りの際に忠治を連れ出して召し捕るという計画のようだ。忠治はなに知らぬ顔で斧右衛門の家に帰った。 忠治の風邪は治り、当の十七日となった。斧右衛門は忠治を連れ出したが、忠治に計画がばれていると気づくと逃げ出した。 忠治が甲州上野原の猿橋を渡ろうとした際に役人に取り囲まれた。逃げ場を失った忠治は谷底へ飛び込んだ。 |

|

| 昭和51年刊行 講談 国定忠治 | ||

|

昭和28年 講談社発行の講談名作文庫 目次の一部  「猿橋からドブーン」の全文は こちら |

|

| 昭和29年発刊 講談 国定忠治 | ||

|

第14席 猿橋大格闘の事 全文はこちら |

|

新国劇、辰巳柳太郎主演のの国定忠治 |

|

|

上記の「猿橋から渓川へドブーン」という項では、国定忠治が猿橋の泊まっているとき、宿の主に誘われて祭りの見物に出かけたところ、敵方のやくざ共に囲まれ、窮した忠治が猿橋の上から桂川に飛込み逃げたシーンが描かれている。

講談であるからケチをつけてもしょうがないが、地元を知るものにとっては「鳥沢と猿橋の位置関係」、「薬師様の縁日」、「猿橋の長さ」、「猿橋上流の天神ゲ岳」など、事実と異なる内容だらけと云わざるを得ない。

尚、この中に大黒屋は出て来ない。おそらく、昭和の後期、大黒屋の主がこの講談を聞き(あるいは読み)、ヒントを得て「大黒屋に泊まった忠治が食べたそば」「忠治そば」として売り出したのであろう。

一時は中央高速の談合坂PAにも店を出し、おおいに売れたようである。史実に基づかなくとも、アイディアで勝利した例と云えよう。