大月市観光協会ホームページより

猿橋のお祭り この稿は史料が少なく、検証が出来ていないので、「個人的な思い出」の形で書いています。

大月市観光協会ホームページより

ふるさと猿橋を離れて60年、すっかり遠い昔の事になってしまったが、猿橋のお祭りの事はいまでも思い出す事がある。

猿橋には年に3回の祭礼があった。 4月、7月、9月のお祭りである。

4月は出世大神宮、7月は橋の近くの山王宮、9月は松葉にあった諏訪春日神社の祭礼だったと記憶しているが、子供には4月は仮装行列、7月は神輿、9月は屋台と相撲の祭りであった。

それぞれの神社の本当の祭礼日と少し異なり、いつの頃からか4月、7月、9月いずれも曜日に関係なく17日が宵祭、18日が本祭りと統一されていた。今は違うようだ。

本祭りの日は、小学校も中学校も午前中で終ったものだ。

表通りの両側には、横町から仲町にかけて屋台・夜店がびっしり並んでいた。 夜間の照明は電気ではなくアセチレンガスだった。

町中の郵便局の近くに住んでいたので、家を出れば別世界のような光景が広がり、アセチレンガスの独特の匂いでいやが上にも心が浮き立ったものだ。

表通りに面した空地には莚で囲った見世物小屋が出来て、これを楽しみにしていた人々が近郷近在から詰めかけ、それはそれは賑やかな祭りだった。

郵便局の横の空地にかかった見世物小屋で「大いたち」が呼び物だったので、入って見たら「大いたち」は何と「大きな板に血」で、ただ板の上に赤い汁が飛んでいるだけだった。 少ない小遣をはたいての見物だったので、大いにがっかりした事を覚えている。また「ろくろっ首」というのも「だまされた!!}という感想を持った見世物だ。

日出屋と岩井屋の間が空地であった時も、永楽屋の向いが空地だった事もあり、旅芝居の一座の舞台がしつらえられて、めったに見た事がない芝居をわくわくしながら見たものだ。

猿橋の近郷近在には機織屋(はたや)が多く、そこで働く女工さん達にとっても、猿橋の祭りは特別の日であったようなので、そういった普段みたこともない若い女性が町をあるいていた。

この日に限って国道20号(甲州街道)を通過する車は、猿橋の町を避け、新猿橋を渡らずに下和田の方から大月方面へ用意された迂回路を通ったので、町を通る車は少なく、道いっぱいに人があふれていたものである。

4月の祭り

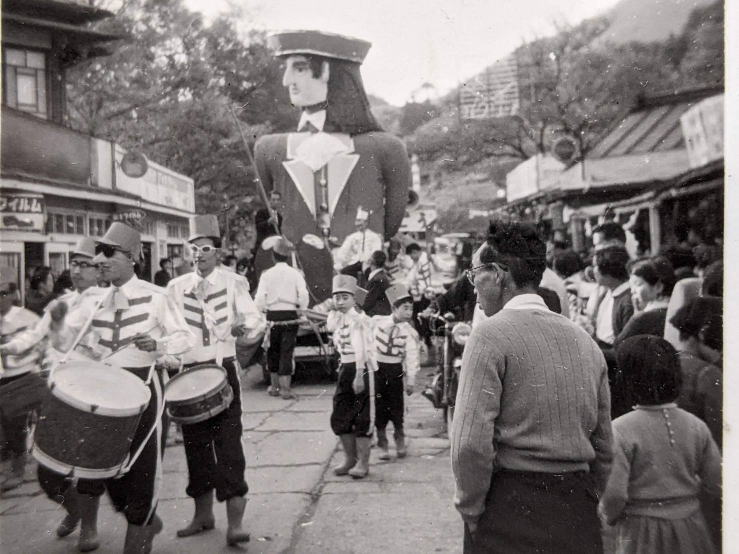

4月のお祭りは、町対抗の仮装行列が楽しみだった。 毎年各町(当時は部落と呼んでいた)が趣向を凝らし、リヤカーの上に大きな飾り物を作って、仮装した人達がその周囲を行進する。

猿橋橋畔から出発して終点が小学校だった。下の写真は寿町の仮装行列が終わった後の集合写真である。上の方は「龍宮城と乙姫様」だろう。

下の写真は何の仮装かわからないが、昭和22年4月18日とある。

あの戦争が終わってわずか2年でこのような祭りを復活した町の人達の気概を感じる。

私が住んでいた仲町の昭和24年の仲町の仮装は、何のテーマだったか忘れたが、張りぼての大きな象が出てた。

小学校一年生だった私はそれを写生して、先生に誉められた事を覚えている。

4月のお祭りの仮装行列 いろいろ

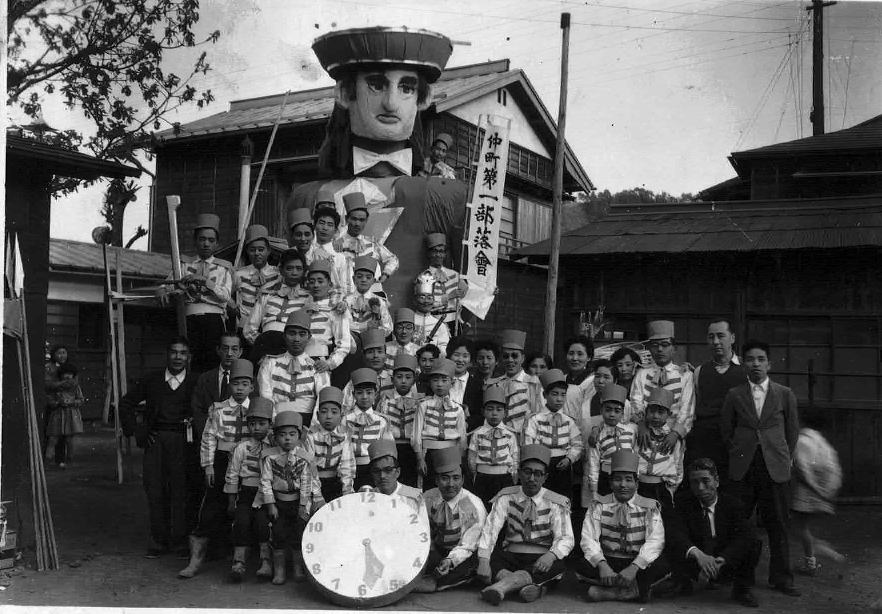

仲町「ガリバー旅行記」 昭和34年4月18日

仲町 昭和35年 (大江山酒呑童子)

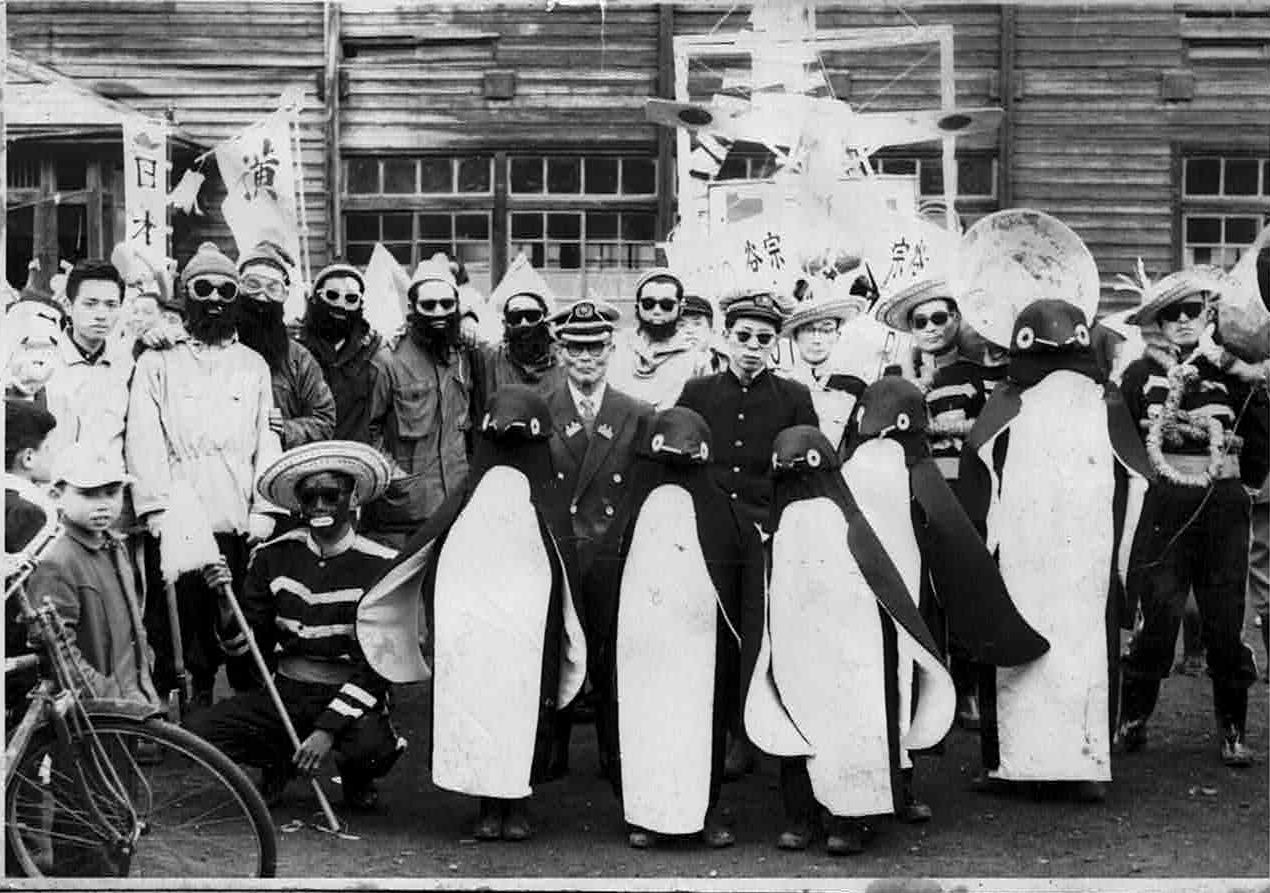

仲町 (南極観測隊の仮装) 第一次南極観測隊の派遣は昭和32年。 これはその2,3年後の仮装か?

前列中央 志村鉄工所の社長?

昭和初期の仮装行列 まだ旧猿橋を自動車が通行していた時代

7月の祭り

別格なのは7月の祭りである。

他では見た事がない珍しい形の神輿が出る。 神輿の台の上に座布団を20枚か30枚重ね、その上に猿の人形を据える。

猿は猿橋に因み、更に山王宮の祭神の大山咋神山の使いとされている。

台の四方に柱を建て、一辺に10箇ほど、全部で40箇ほどの提灯をぶら下げる。

座布団も提灯も、その一年間に子供が生まれた家からの寄進である。 提灯には寄進者の子の名が書かれており、夜になると中のロウソクに火を灯すので、秋田の竿燈に劣らない幻想的な景色となる。

座布団を重ねて、その上に「お猿様」を座らせる

「お猿様」の回りは新生児の名を書いた提灯で囲む

子供神輿は東町、霞町で一台、仲町、横町で一台、寿町で一台、小柳町で一台、合計4台、これに青年の「大人神輿」が町内を練り歩く。

。

仲町横町(当時「なかよこ」と呼んでいた)の神輿は、橋の近くにあった富士山麓電鉄のバス車庫で準備をする。

まず台座の真鍮の飾りを磨く。

きつく座布団も重ね、晒し布できつく締める。提灯を点検し、足りない分は大人神輿からのお下がりで補充する。

お祭りの当日、猿橋橋畔の山王神社の前に全神輿が集合する。 これは壮観である。

皆が「猿若」と染め抜かれた法被を着ていたような気もするが、上半身は裸だったような気もする。

子供神輿を担げるのは中学生。人数が足りなければ小学6年生が加わる事もあるが、当時は子供が多く、小学生にはなかなかチャンスが回って来ない。

。

橋畔でも祭事が終わると、まず自分の町内、裏通りを含めてくまなく回る。 ほぼすべての家で「お賽銭」を出してくれたので、そのたびに神輿を下ろし、皆で三三七拍子で声を合わせて何かかけ声があったが、忘れてしまった。

神輿を置く台を運ぶのは大体小学校高学年の「栄えある役目」だ。

町内を回り終わると、他の町内に出かける。他の町内の神輿にもお賽銭をくれそうな家はあらかじめわかっているから、その家にはかならず行く。なかなか家の人が出て来ないと、出て来るまでその家の周辺で声を高くして練り歩く。

こうして集まったお賽銭は、子供にとって大金で、何千円にもなった。

この賽銭は、祭りの後、神輿を担いだ者(中学生)や周辺で置台を持ったり、団扇であおいで声をかけてくれた小学生に配分される。

中学生には現金、小学生はノートや鉛筆など文房具だった気がする。

申し伝わった配分のしきたりはあったと思うが、幹部(中学3年生)の裁量であった。

こうして子供達にとっての最大の祭りが終わると夏休みになる。

9月のお祭り

9月のお祭りは、松葉にあった諏訪神社の祭礼だった。

まだ公民館がなかった頃は、その場所で子供相撲大会があった。

自分が出場したかどうか記憶がないが、多分出場して負けてしまったので記憶から消し去られたのかも知れない。

同級生の一人が本物の大相撲の行事のような口上を述べた事も妙に生々しく覚えている。

その後、公民館が建てられたため、相撲大会は小学校の校庭で行われたが、あまり面白くない祭りであった。

この9月の祭りには山車も出た。 独特の調子で叩く太鼓のリズムが今も耳に残っているが、この山車もいつも間にかなくなってしまった。

祭りの前に連日太鼓の練習する音が聞え、そのリズムが耳について、その後10年も20年も頭にこびりついていたが、その後、他の場所で聞いた太鼓のリズムと混ざってしまい、ついに忘れてしまった。

猿橋の山車の形はこんなものかと思っているが、実際の写真を持っている人がいたら是非ご提供願いたい。

新着ニュース これが昔の猿橋の山車か?

富士川町HPより 上州神輿製造業組合HPより

以上が猿橋の三大祭りの思い出である。