最近、ネットオークションで1965年(昭和40年)版の時刻表を手に入れた。

若い頃、時刻表が好きで・・・・ 時刻表へ

高校通学の思い出

私の生れ育った町には高校がなく、高校進学者の多くは大月にあった2つの高校に通い、その他の者は谷村、甲府、八王子などの高校へ通った。

私はある理由があって遠く離れた甲府の高校へ通った。

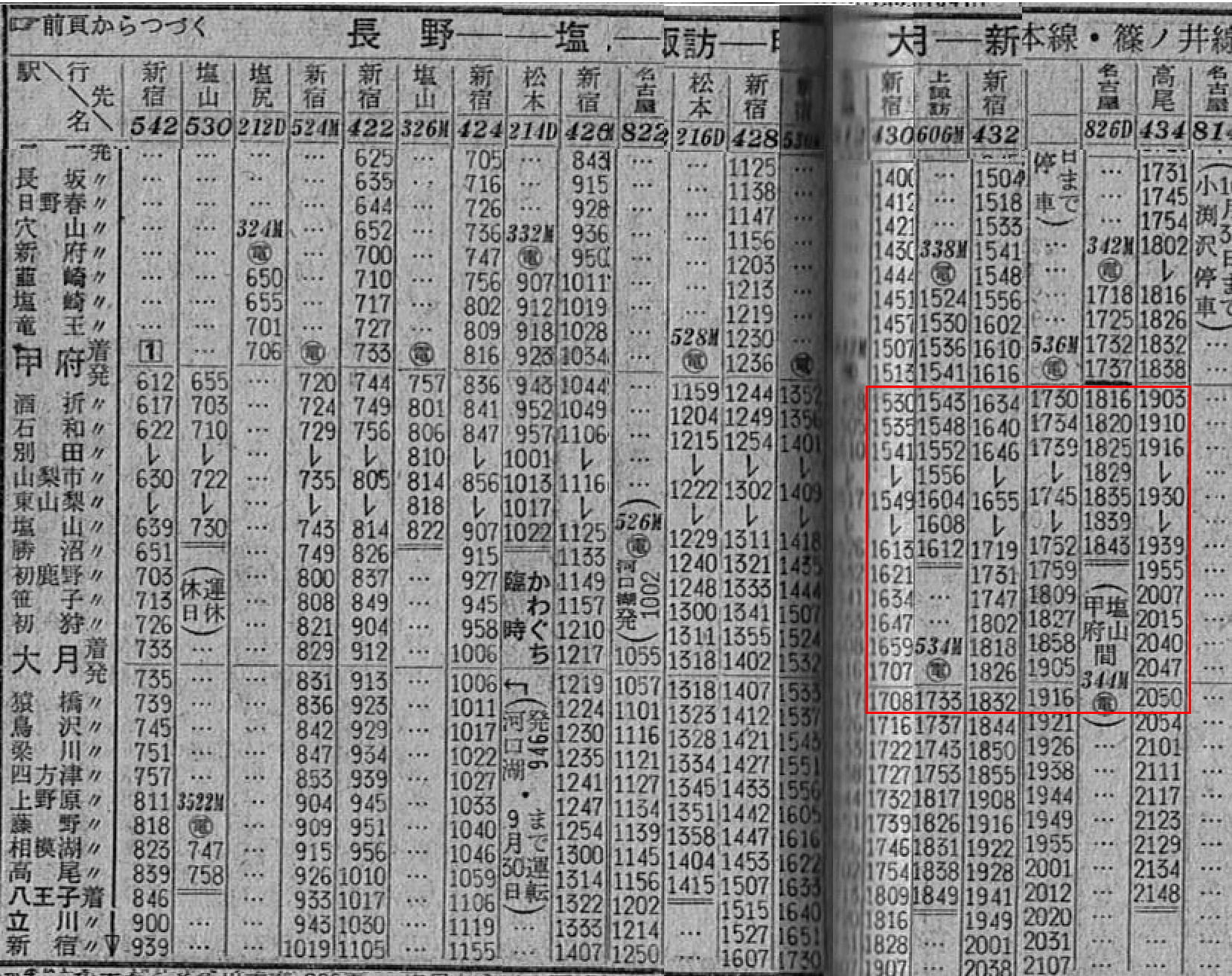

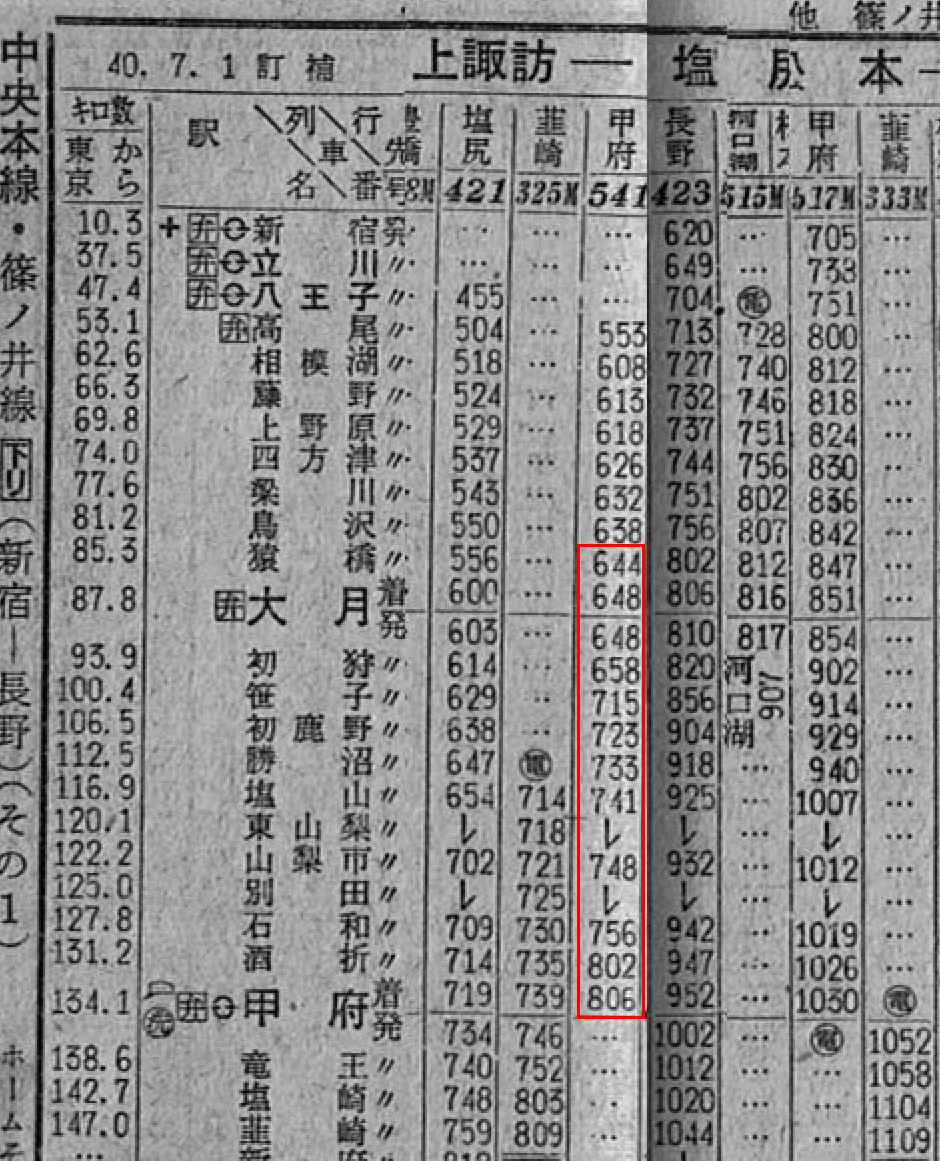

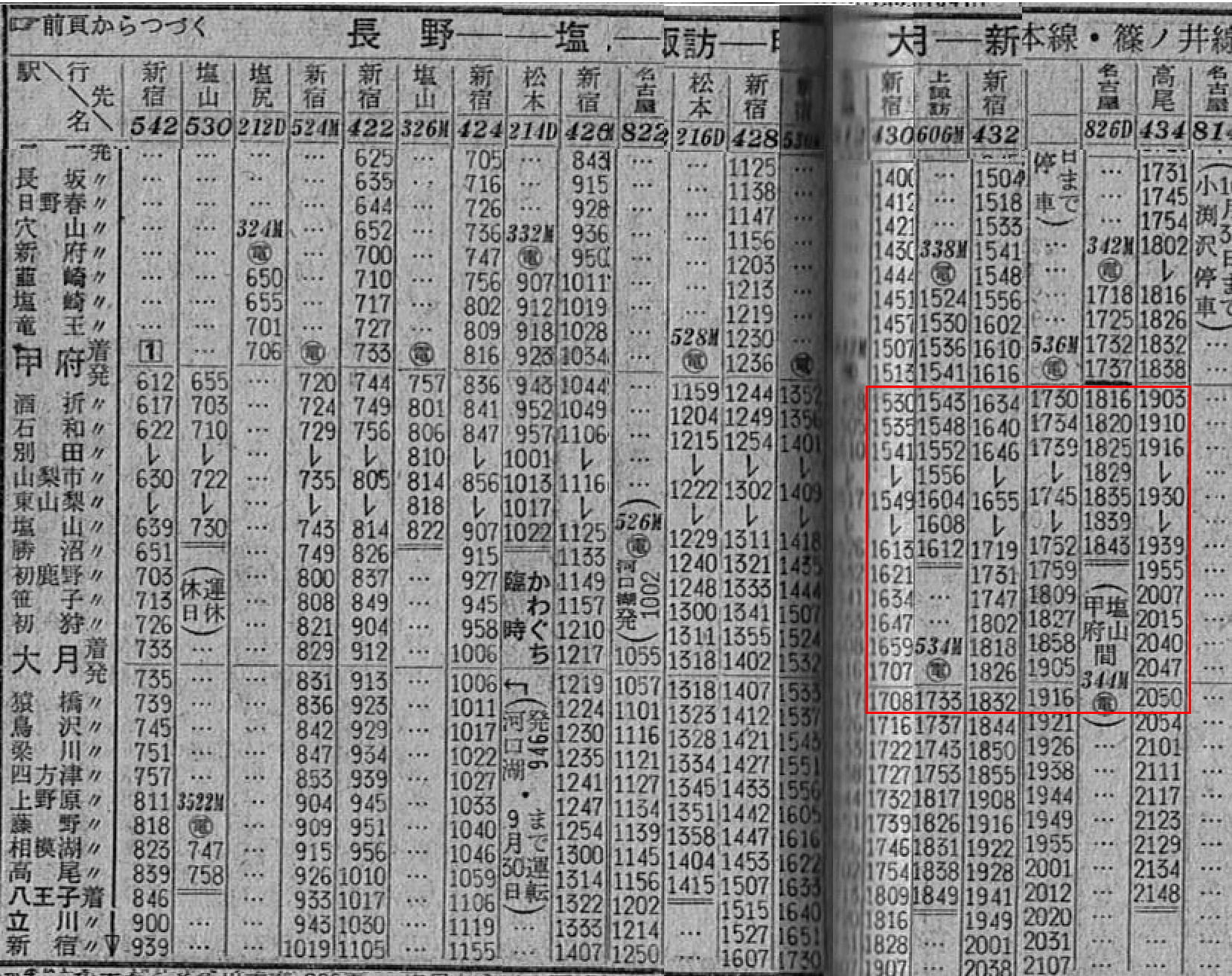

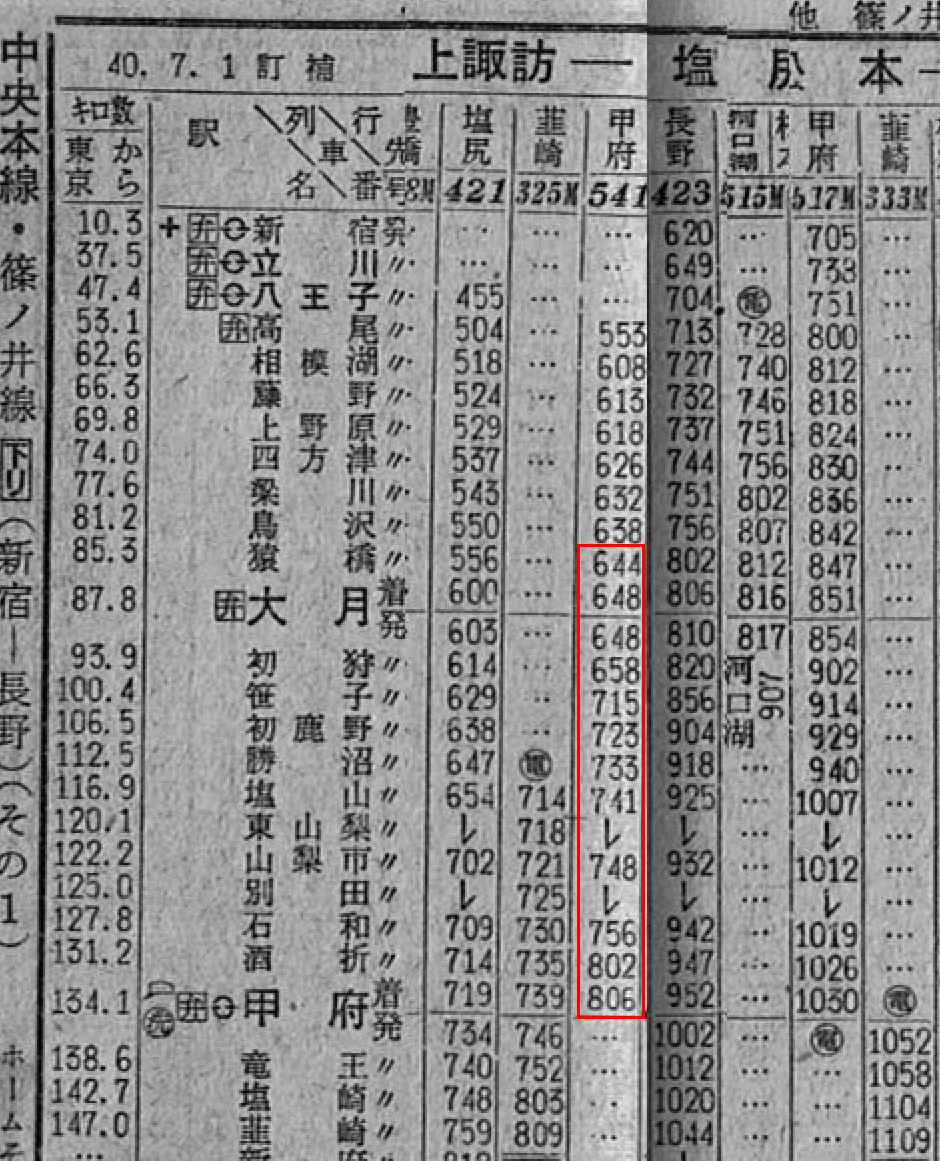

下は昭和40年(1965年)9月版の中央本線の時刻表(交通公社刊)である。私が甲府に通学していた頃とほとんど変わりない。

朝6時44分に猿橋駅を出て8時6分に甲府に着く。 これ以外の選択肢はない。前の列車は5時56分発、後の列車は8時6分しかなかったからだ。

猿橋ー甲府間は50km弱だが、実に1時間20分もかかった。

列車のスピードも遅かったし、途中、初狩、笹子、勝沼の3駅でスイッチバックがあったからだ。

大月の高校へ行く者は8時2分か8時12分、場合によっては8時47分発もあって選択肢が多い。しかも所用たった4分である。

谷村の高校へ行く者の多くは富士急行直通の電車8時12分に乗った。

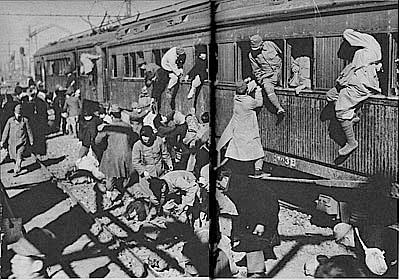

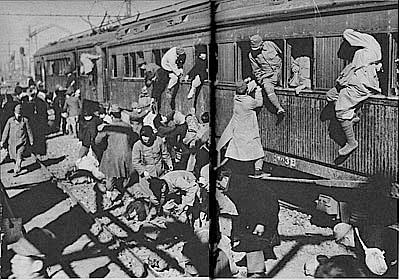

8時台の列車は実に混んでいた。 東南アジアなどの映像に見るように列車のデッキにぶら下がって行く者もいたほどだ。

ここまではひどくなかったが・・・。

ここまではひどくなかったが・・・。

甲府へ行く早朝の列車はすいていた。 毎朝指定席のように同じ座席にすわった。

猿橋から一緒に通っていた仁子さん、鳥沢から通っていた猿橋中の同級生信子さんとは、時々、実習のデータやテストの情報交換などを車でしたが、通常は私より一両前に車輌に乗っていた。

乗車の時はほとんど空席、指定席状態だったので、足を前の席に投げだし、宿題をやったり、眠ったりしていた。

どの駅でどんな人が乗り、どこの席に座るかもわかっており、その人の顔が見えないと、「あれ、今日は休みかな?」などと思ったものである。

背もたれは直角、で座席は青色が多かった。 こんな感じ?、

|

|

| 電動車だったが暖房には石炭を使っており、社内はもっと暗いイメージだった。トンネルに入ると黒煙がすごい勢いで入って来た。 |

この列車が混んでくるのは塩山からである。ここで牧丘町の小田切君、次の日下部(から深沢君が乗って来た。

塩山ー甲府間には2両連結の近距離便がかなりの本数運行しており、彼等には他の選択肢があった筈だが、毎日のように一緒に学校まで行った。

2年生の時から水泳部に入ったので一緒に下校できなくなったが、それまでは3人で一緒に帰ったものだ。

放課後、どこかへ遊びに行くにも、金がないから、公園などに行って相撲をとったりしていた。

小田切君、体は細いが土俵際のねばり腰があり、なかなか勝てなかった。 成績もダントツでかなわなかった。

帰りの列車は大抵4時34分発である。この列車が猿橋に着くのは何と6時44分である。 実に2時間10分!

これは前述のスイッチバックと、この頃急に多くなった急行、特急の待ち合せのせいだ。ひどい時は20分近くも停車して急行の通過を待つ。

水泳部に入って毎日練習に行くようになると、帰りの列車はずっと遅くなる。

この時代、校内にプールがなく県営プール、冬の間は湯田の温泉プールで練習していたが、早い時で5時30分(猿橋着7時21分)、普段は7時3分(猿橋着8時54分)の列車だ。

それぞれ1時間51分の所要時間だ。

時には早弁して11時頃には昼食をとっているから、放課後、2000〜3000mくらい泳いだ後は空腹極まりない。

甲府の駅前になんとかという甘味処があった。 ここで少し腹ごしらえしてから乗れば良かったが、そんな小遣いは持っていない。

(後に聞いた話だが、一緒に猿橋から通っていた仁子さん、信子さんは時々、この店に寄っていたらしい。その話を聞いただけで又腹が鳴った。)

当時の時刻表

笹子餅の社長になる夢

猿橋までのほぼ2時間は睡魔と空腹との戦いだった。睡魔には寝れば良いが、空腹はどうしようもない。只々堪えるだけだった。

忘れもしないのは笹子駅のホームで聞えてくる売り子の声。

「笹子餅、笹子餅はいかが・・・」と売りに来る。空腹と戦っているものには悪魔の声だった。

「大人になったら笹子餅の会社ごと買い、腹一杯喰いたい」とまじめに思ったものだ。

後年、電車の中でも笹子餅を売るようになったので、帰省するときは必ず買った。八王子での乗り換えの時にも良く買った。

実家へのお土産として買ったが、実家へ着く着く前に半分以上なくなった事もある。

笹子餅の会社を買うには至らなかったが、忘れられない思い出であり、今でも見掛ければ必ず買う。

笹子餅

今も変らない「矢立の杉」の包装箱

当時は50円だったが、現在は500円とか。リ−ズナブル!

この早朝の列車に中学時代からちょっと気になる同級生が乗っていた。 彼女は甲府ではなく、その前の塩山の学校に通っていたというが、あまり詳しい事はわからない。

ここまではひどくなかったが・・・。

ここまではひどくなかったが・・・。