昭和30年頃、国道20号線(甲州街道)はまだ舗装されておらず砂利道だったが、新猿橋から栄楽屋の前あたりまでだけはコンクリート舗装だった。

どういう理由でこの地域だけ舗装されていたのかわからない。 昭和7年に新猿橋がコンクリート橋として架けられた時に同時に舗装されたのかも知れない。

国道の掃除

中学には、クラス単位の生徒会とともに「部落生徒会」があった。仲町、寿町・・・、藤崎、小沢・・などのように町別、集落別に住んでいる生徒を組織化していた。

それほど頻繁に集まりがあったわけではないが、唯一申し合わせて国道の掃除をした事を覚えている。

朝6時頃に集合して、それぞれ持ち寄った竹ぼうきで掃除した。

自動車がまだ普及しておらず、交通量が少なかったから出来たことで、現在の交通量では考えられない事だ。

交通事故

交通量といえば、自動車の通行量が少なかったので交通事故も少なかったと思うが、実は戦時中、まだ幼かった兄が交通事故で命を落している。

私が生まれて間もない頃だったので、何も覚えていないが、後に母に聞いたところによれば、国道の向いにあった伯父の家に行くのに、一人で駆け出し、東京の方のトラックにひかれたという。

もしかしたら猿橋での自動車事故死の第一号かも知れない。 関連事項 harumitsu.html へのリンク参照

国道でスキー

活版所のあたりから東側は、今よりずっと傾斜が急だった。

銀行の隣りに「坂下旅館」というのがあったが、これはまさに坂の下にあったからだと勝手に考えている。

冬、雪が降ると、この急坂でスキーをしたことがある。スキー板は、桜の板を削り、熱湯につけて曲げた自作のスキーである。

江戸時代、明治の頃は、傾斜がもっと急だったと考えられる。

何故かというと、昭和30年頃は、仲町のあたりでは北側の商店や家が国道より低かったし、脇を流れていた五ヶ堰も国道よりかなり低かった。

これは上記の急坂を軽減するために、国道を少しづつ嵩上げしたためと考える。

特に吉高商店や須賀屋あたりは国道より低く、それが郵便局あたりではこの高低差がほぼ解消されていた。

五ヶ堰の迂回

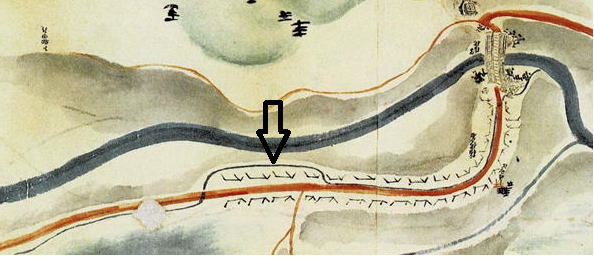

殿上、小柳から流れて来た五ヶ堰は「八百六」の所で直角に北流し、桂川の崕近くを東流した後、「亀屋」の所で国道脇に戻っている。

江戸時代の猿橋宿絵図でも、この迂回が見られる。

この迂回は何故だろう。

おそらく前に述べた甲州街道の急坂を回避するためと思われる。 五ヶ堰のような人工用水は、なるべく勾配をゆるやかにして遠くまで流さなければならない。

なだらかに下っている街道筋では街道脇に用水を流すが、急坂の場合は別なところに迂回して緩やかな流路を確保する必要がある。

江戸時代、活版所のあたりから急坂だったので、街道の脇をそのまま流すと、五ヶ堰も急流になってしまう。 そこで北方向、桂川に近い方に迂回して、ほぼ街道と同じ高さになる亀屋のあたりで街道筋に戻したものと思われる。 益田さんの家あたりから亀屋の裏あたりまで、五ヶ堰はその南側の家屋敷より少し高い所を流れていた。急流にならないように嵩上げして流していたのだろう。