(猿橋架替工事報告書(大月市)より)

嘉永の架替の時は下流に仮橋を設けた。

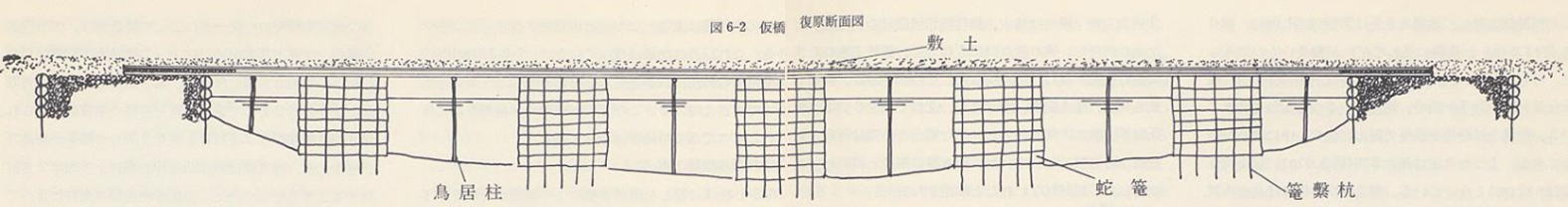

形式は長さ30間(54m)、巾7尺(2.1m)のいわゆる「土橋」である。

「蛇腹」をいくつも重ねて橋脚のかわりとし、これを川中に数ヶ所設ける。

その上に橋桁を架け渡し、莚を敷いてその上に土砂を敷き詰めたもの。

水面からそれほど高く作れないので、川の水量が増えると、すぐに流失の憂き目に遭った。

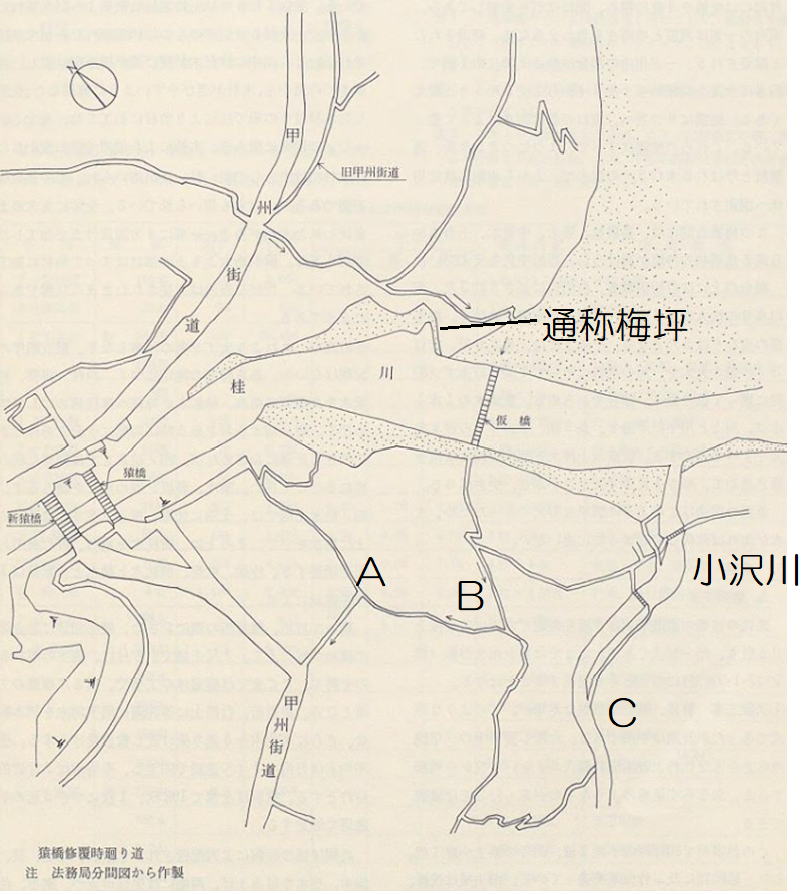

下図は猿橋と、仮橋の位置関係を示したもの。猿橋宿への通路は描かれていない。

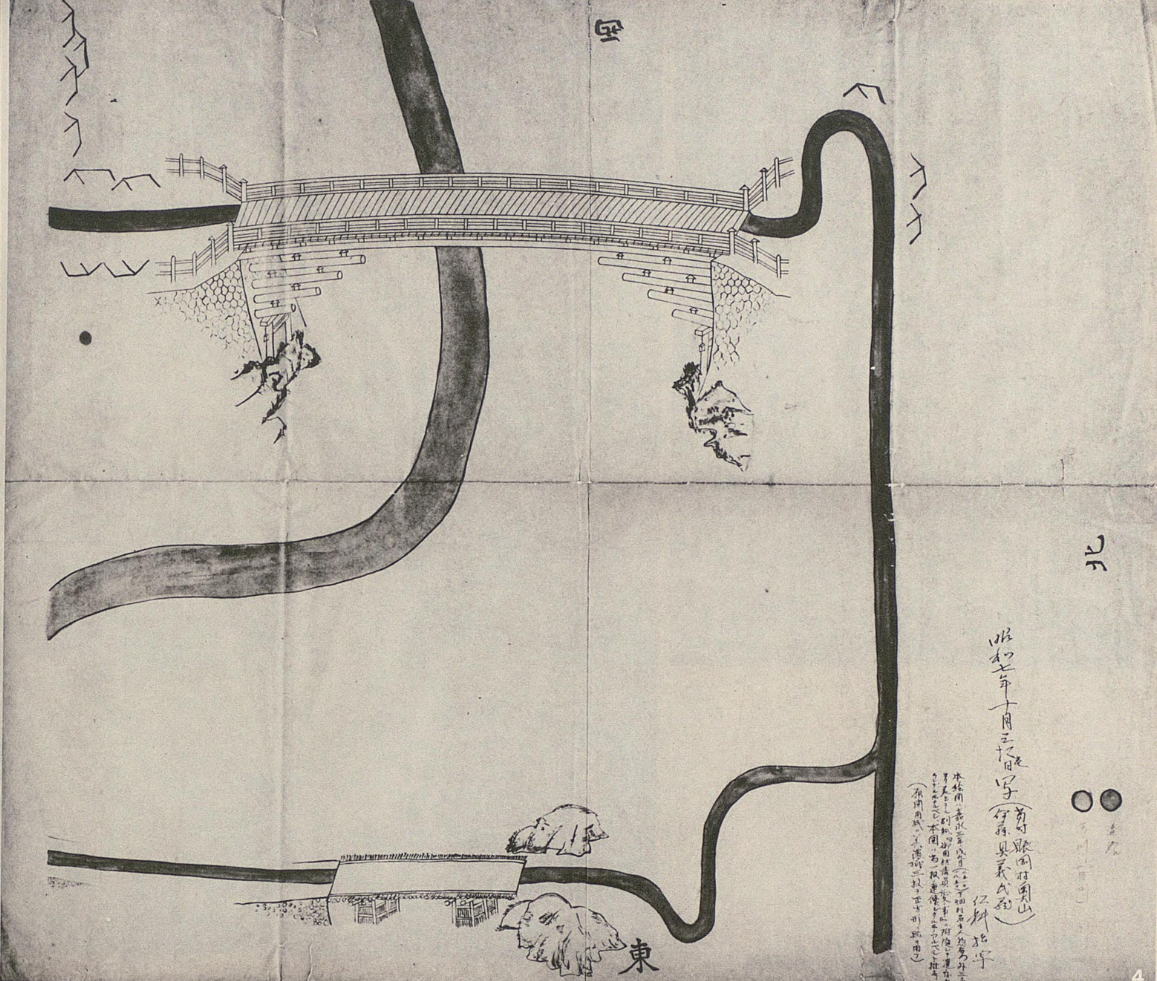

嘉永時代に描かれた「仮橋」の位置、構造

嘉永架替出来帳の図面を昭和7年10月に書写(仁科氏)

仮橋の構造

現代地図上の仮橋の位置および連絡道 (架替工事事務所作成)

( 推定 A 旧公民館 B 白猿座 C 真渡橋 )

仮橋のかけられた所は「ウメツボ」の少し下、少し「瀬」になった所で、昭和時代には「アンマ釣り」を楽しんだあたりか?