架替中の迂回路

猿橋は木造橋で、さらに刎木という構造上最も重要な木材を土中に埋めているため、どうしても耐久性が劣る。 このため、約20年毎に架け替えが必要となる。

江戸時代を通じて9回架け替えがあったし、近代になってからも、明治5年(1872)、明治33年(1900)、昭和27年(1952)、そして昭和59年(1984)に架け替えられている。

しかし、幕府が決めた猿橋が五街道のひとつ。参勤交代は少ないが、重要な道路であった。

この橋の架替や、修繕・修復の時、旅人はどうやって桂川を渡ったのだろうか?

そんな時のために次の3通りの対応があったようだ。

1)川越えの迂回路

橋の破損などで通行が出来ない期間が短い場合、少し下流の桂川を川越する迂回路があったようだ。

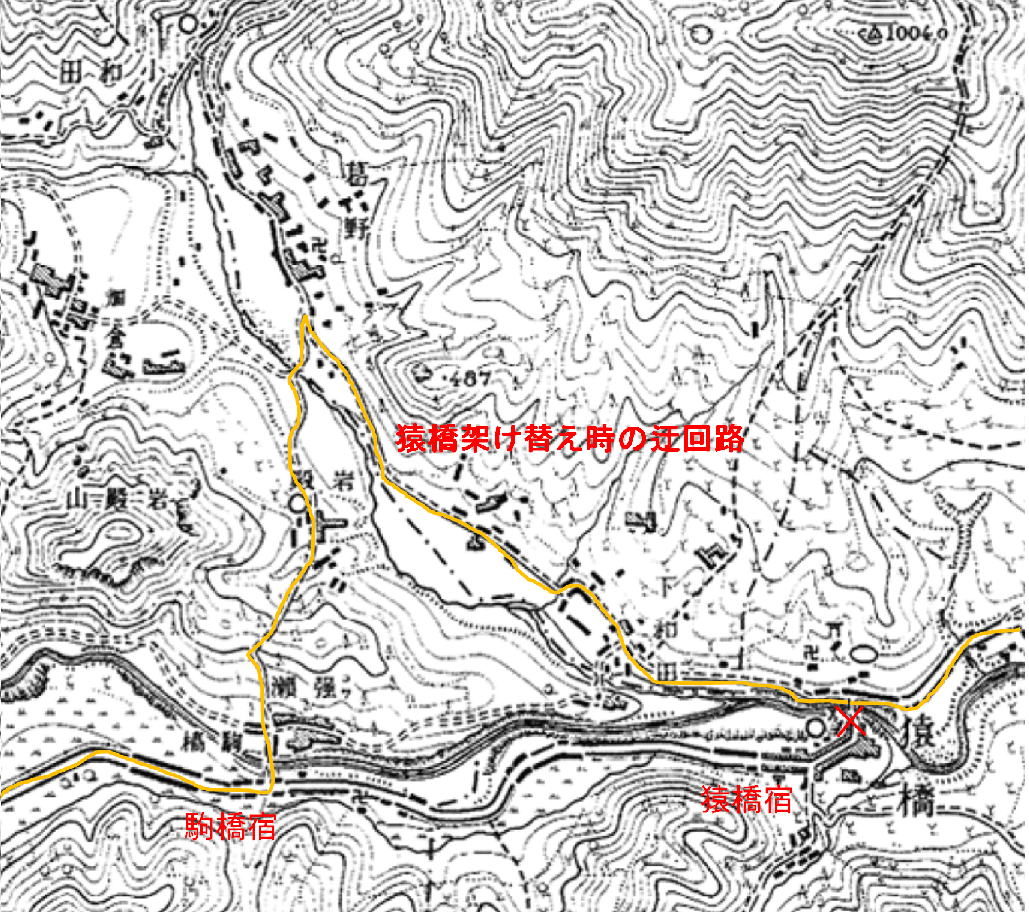

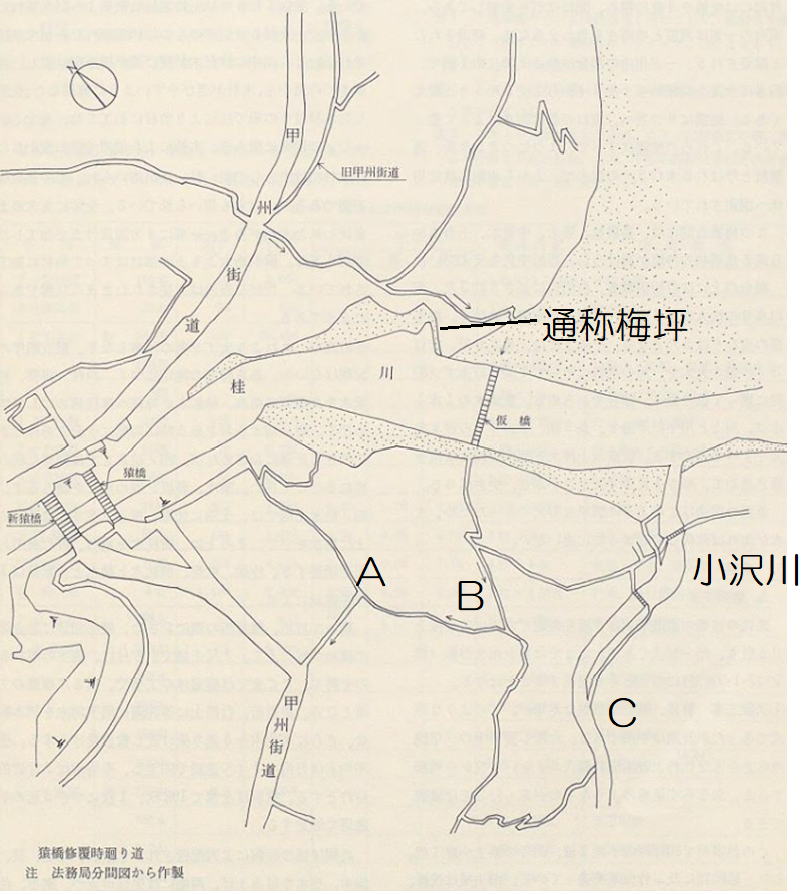

「原付で甲州街道を走ってみた」によれば、下の地図のように甲州街道から川へ下りて行き、梅坪の少し下、松川原の少し上あたり、比較的浅いところを渡る。

川を渡った後は白猿座があったあたりに上り、「松葉」を通って猿橋宿の中心に出るルートである。

この迂回路が使えるのは桂川の水量が少ない時期に限られる。

甲州街道から川原まで約30mの登り降りとなる。

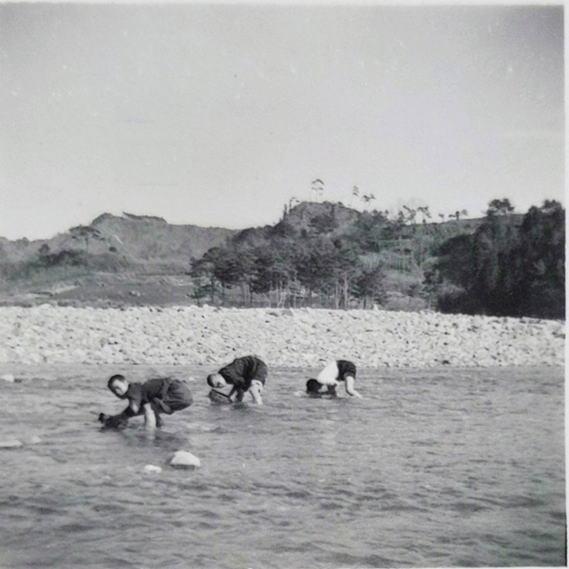

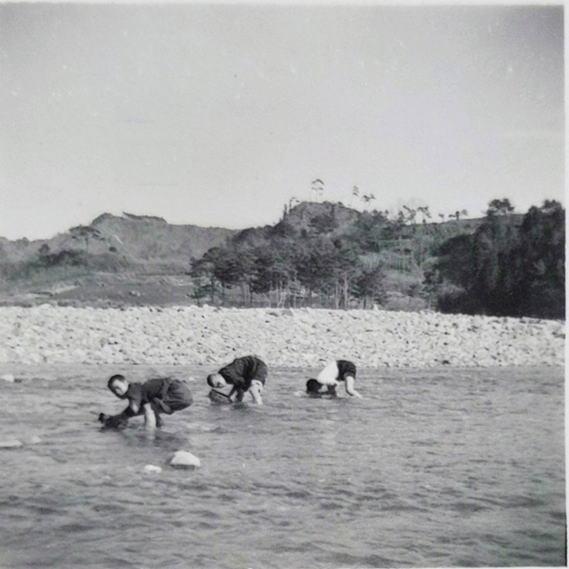

渡河地点は松河原の少し上流、こんな所だ。 昔アンマ釣りや「面」を使って遊んだあたりだ。

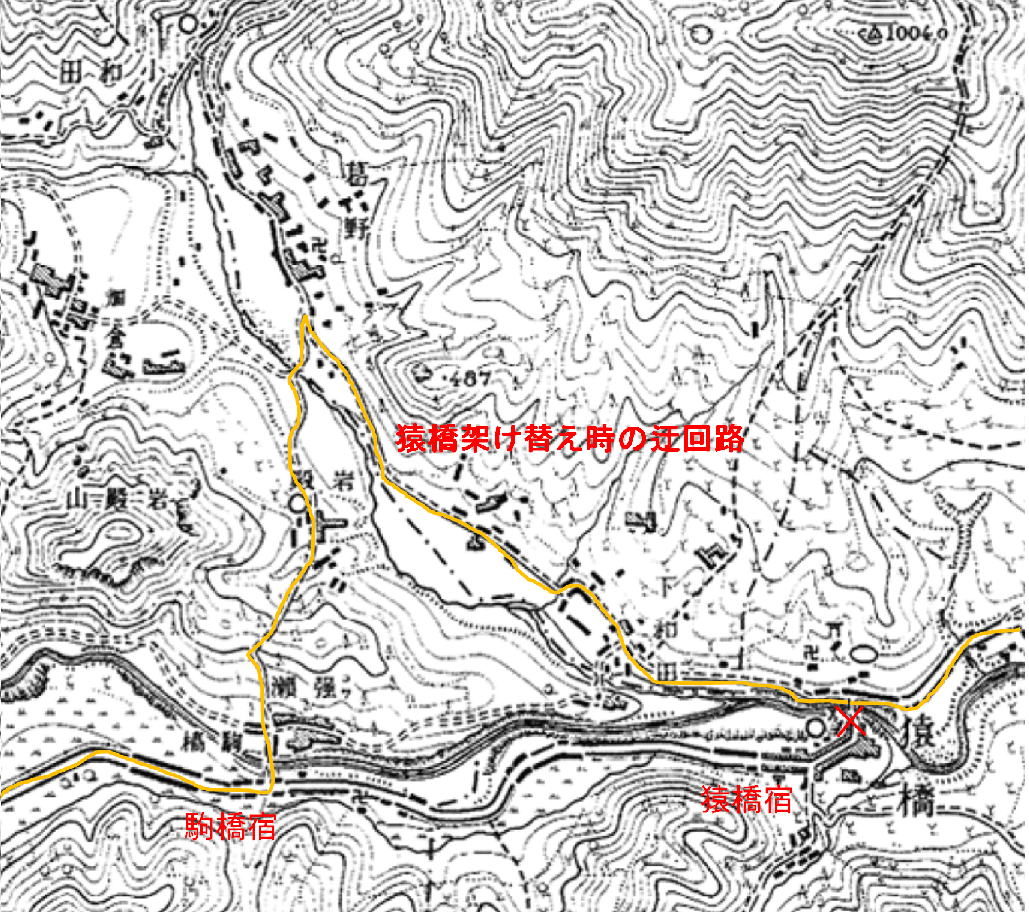

2)葛野側沿いの廻り道

猿橋の北詰から桂川の北側、葛野側沿いに行くまわり道

下和田の上流、葛野あたりでは葛野川の川幅がだいぶ狭くなるので、これに木橋をかけ、畑倉方面に渡り、岩殿経由で駒橋へ出て甲州街道に合流する。

この迂回路を使うと、本来猿橋宿に宿泊する客、休憩する客が猿橋宿をスルーすることになり、宿場に大きな経済的な打撃を与える。

また、荷物の継立は鳥沢宿と駒橋宿で行う事になり、この迂回路が整備され定着すると、猿橋宿の存続もあやしくなる危険があった。

3)大月橋と同時架け替え

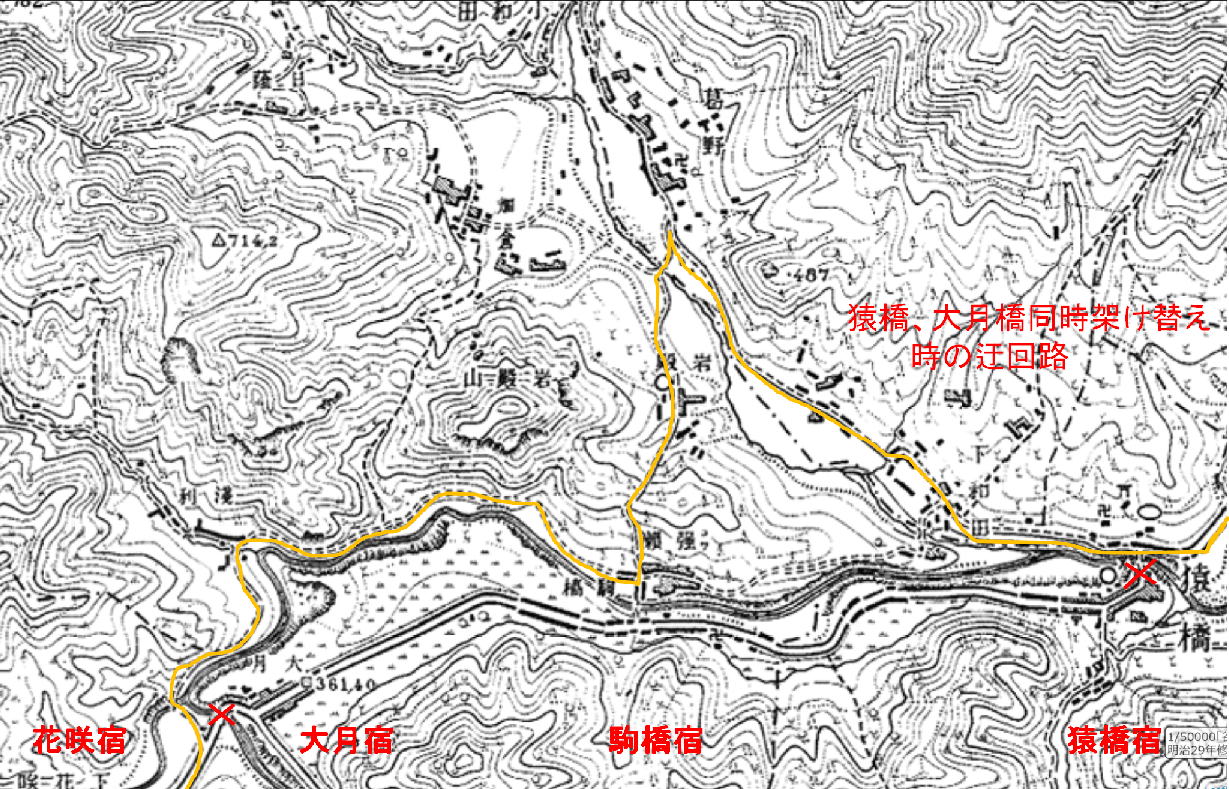

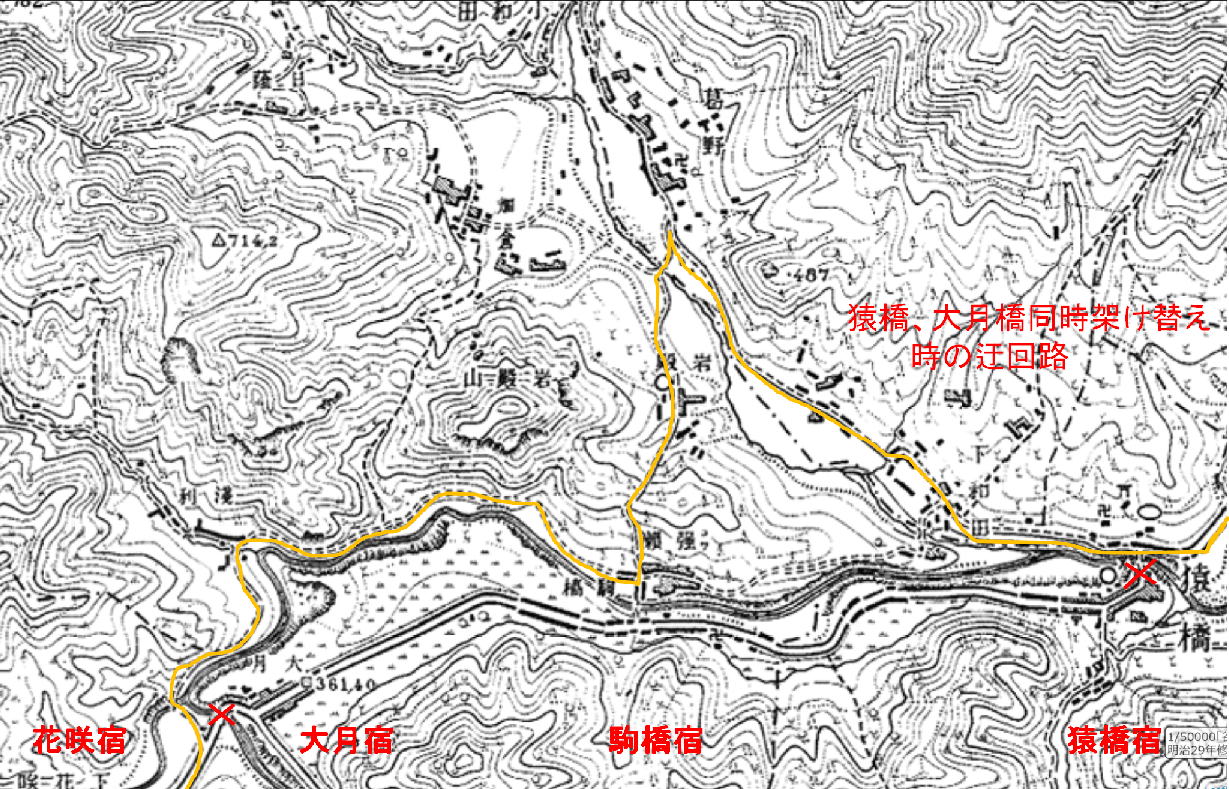

宝暦年間の猿橋架け替えの時は、大月橋も架け替えが同時に行われた。

この期間、猿橋、駒橋、大月の3宿をスルーして鳥沢から花咲へ直接継立てをする迂回路が開かれた。

山梨県史 第一節「街道と宿場の支配と管理」によると、このルートに浅利村の名が見える。

下図のように強瀬村から岩殿山の山麓を桂川沿いに浅利村に至り、桂川の支流笹子川を越えて甲州街道に合流する迂回路が使われたようである。

houreji

houreji

しかし、この迂回路に関係する下和田、葛野、強瀬、浅利の2ヶ村と猿橋、駒橋、大月の3宿は、連名で江川太郎左衛門代官所に

・迂回路沿いの村々、及び助郷の村々の負担が大変

・猿橋、駒橋、大月の3宿は、この期間(1年半以上)、宿泊、休憩する旅人がおらず、旅籠、茶屋、商人などが困窮する

という理由で、今後は御普請で、すなわち公費で仮橋を架けて欲しいと歎願している。

山梨県史

架替中の仮橋

すぐ近くに仮橋

普通は既存の橋の近くに仮の橋を架ける。場所はそれほど選択肢がない。ひとつはおそらく現在の新猿橋の下、「まわり淵」の岩の上だろう。

ここは中世に「古猿橋」が架けられていた場所であり、川幅が狭く、両岸からアクセスする道もある。

但し駕籠での通行は困難だったろう。交通量の多くなった江戸後期にはこの仮橋は実用的ではない。

(猿橋の歴史 参照)

下流に設ける仮橋

猿橋架替工事報告書(大月市)より

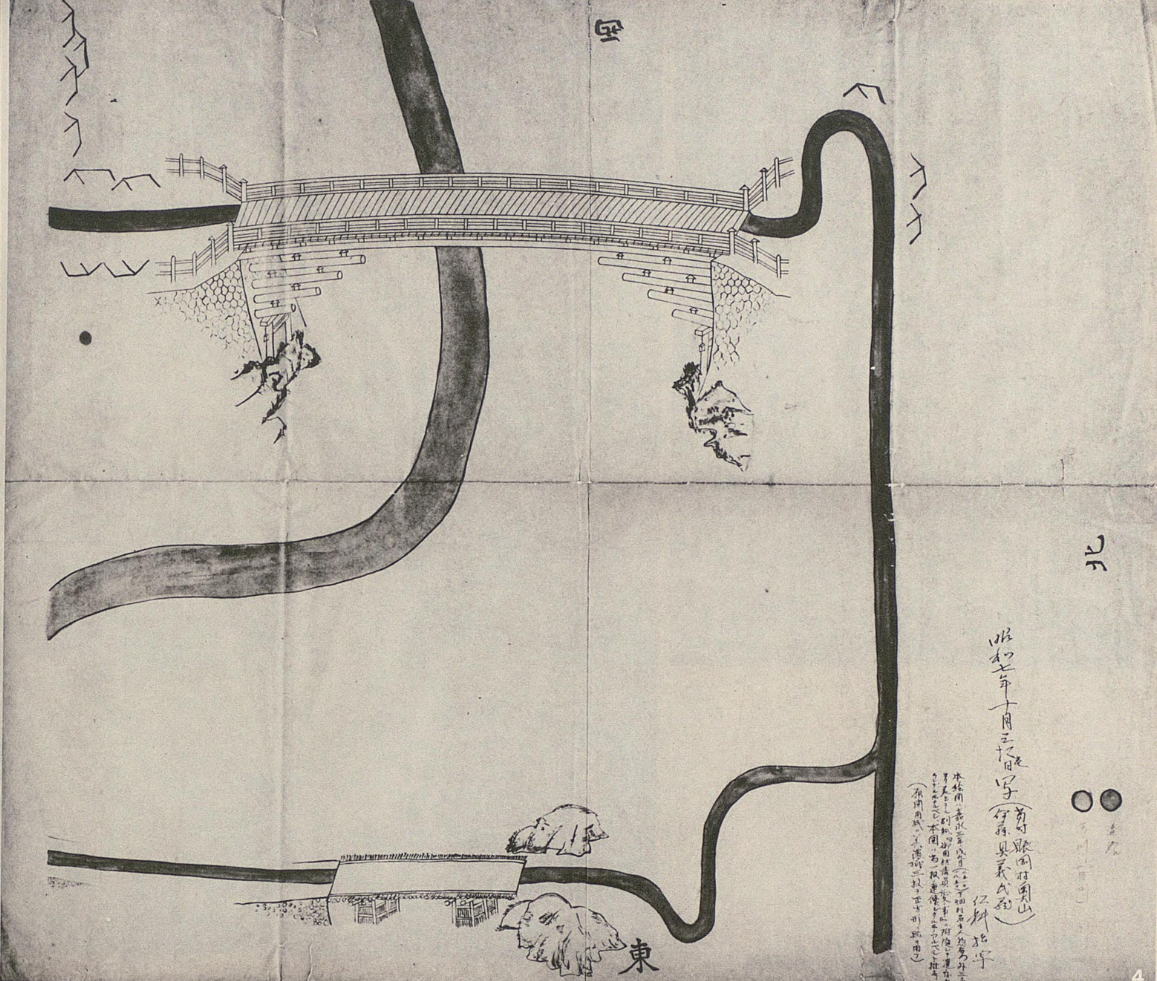

嘉永の架替の時は下流に仮橋を設けた。

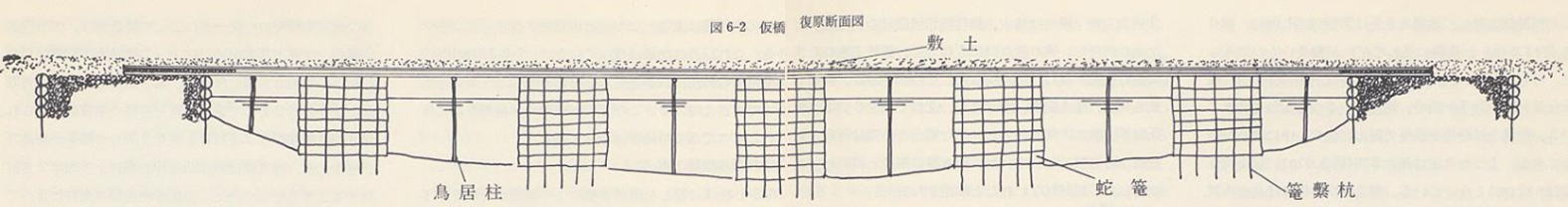

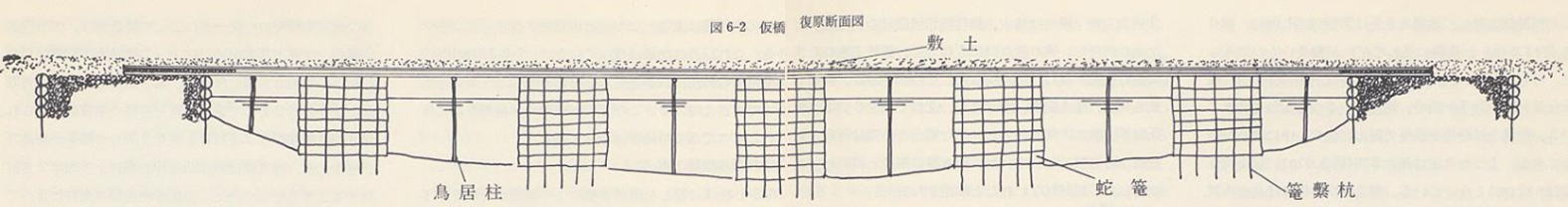

形式は長さ30間(54m)、巾7尺(2.1m)のいわゆる「土橋」である。

「蛇腹」をいくつも重ねて橋脚のかわりとし、これを川中に数ヶ所設ける。

その上に橋桁を架け渡し、莚を敷いてその上に土砂を敷き詰めたもの。

水面からそれほど高く作れないので、川の水量が増えると、すぐに流失の憂き目に遭った。

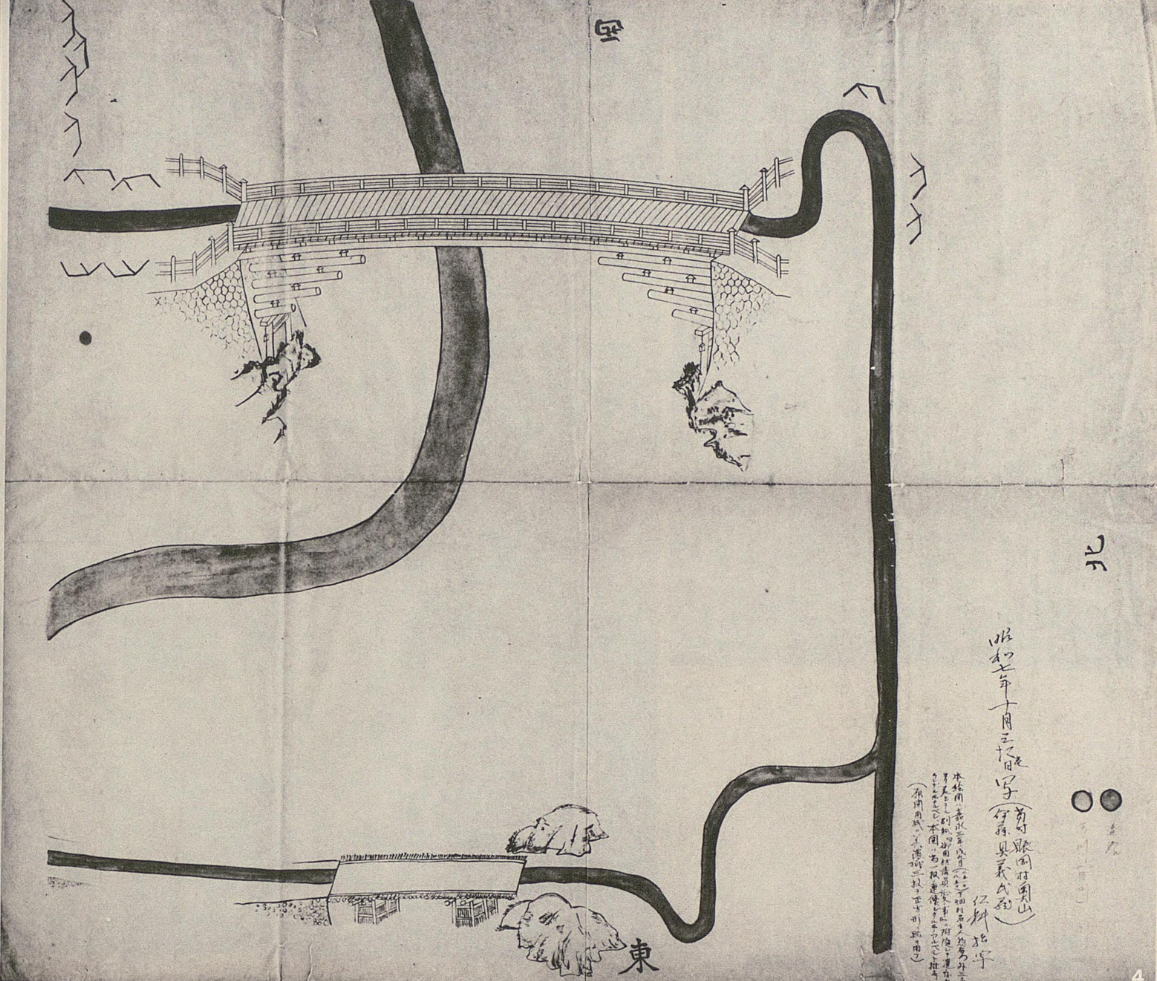

下図は猿橋と、仮橋の位置関係を示したもの。猿橋宿への通路は描かれていない。

嘉永時代に描かれた「仮橋」の位置、構造

嘉永架替出来帳の図面を昭和7年10月に書写(仁科氏)

仮橋の構造

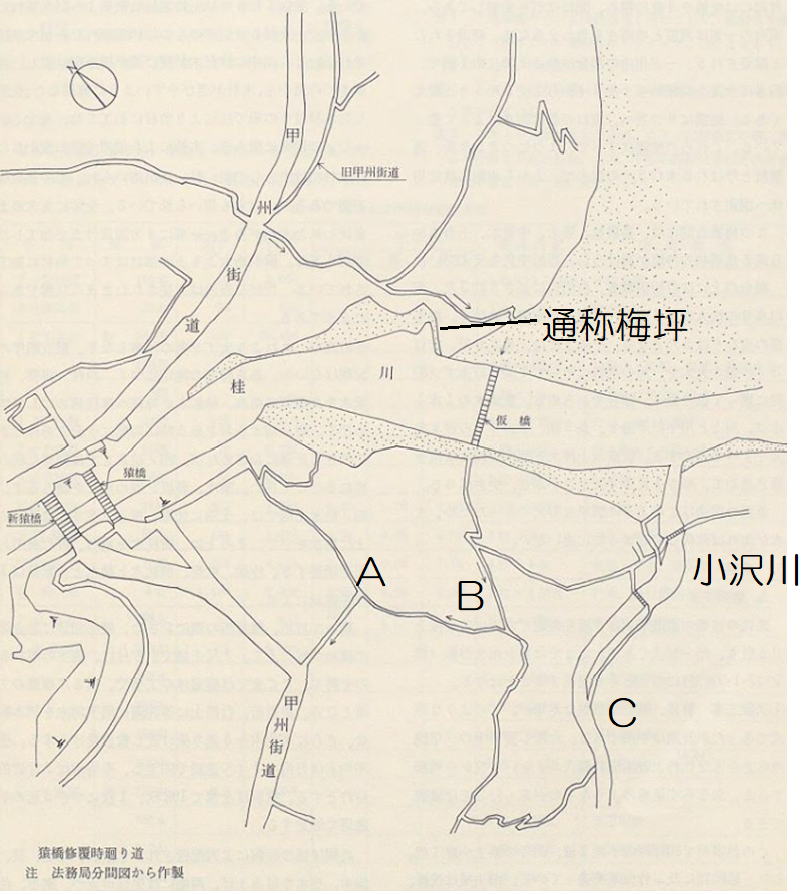

現代地図上の仮橋の位置および連絡道 (架替工事事務所作成)

( 推定 A 旧公民館 B 白猿座 C 真渡橋 )

仮橋のかけられた所は「ウメツボ」の少し下、少し「瀬」になった所で、昭和時代には「アンマ釣り」を楽しんだあたりか?

houreji

houreji