年代、提供者 不明

舞台の上に白猿座のマークが見える

白猿座での学芸会写真集に拡大写真

白猿座 白猿座の写真・資料をお持ちの方、是非ご提供下さい。

町の東南、線路の向こうに白猿座という劇場、芝居小屋があった。

田舎の町には珍しい二階建、両側に花道、廻り舞台を持つ本格的な劇場だった。

昭和15年5月19日、猿橋の中心街100世帯が焼失する大火(猿橋大火)があったが、奇跡的に類焼を免れた。しかし記録・写真等の史料を失ってしまったという。

戦後は経営が小俣興行から大月の内藤興行に移り、旅芝居や浪曲、歌謡ショー等の興行が行われたりした。

また、養蚕と絹織物が盛んだった地元の機織工場の女工さん達のレクレーションとして、よく演芸会を催したり、近隣の小学校の音楽発表会や猿橋小学校学芸会の会場として使われるようになった。

|

小学校の学芸会風景 器楽演奏 年代、提供者 不明 舞台の上に白猿座のマークが見える 白猿座での学芸会写真集に拡大写真 |

また、映画の映写室が設けられて、映画上映もできるようになったが、常設館として「橋映」が出来たため、毎日の上映ではなく、特別興行や、小中学校の課外教育の一貫としての臨時上映が行われる程度だった。

昭和33年(1958)当時の県下映画館

しかし老朽化が進み、維持が難しくなって放置されたまま廃屋同然になっていたが、昭和47年12月25日、すでに廃屋と化していたところ、失火により焼失した。

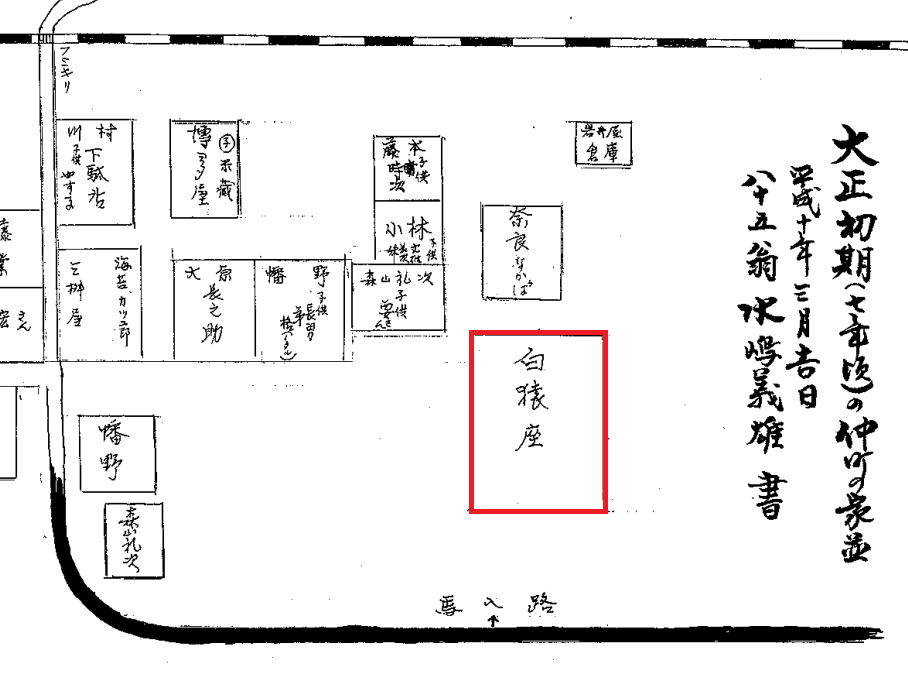

場所

水嶋義雄氏の大正時代の絵地図にも書き加えられている。

戦前の公図で位置を確認

建物

建物の写真は残念ながら見つかっていない。

残念ながら白猿座の写真は未だに入手できていません。 どなたか、ありし日の写真を持っていたら是非ご提供下さい。 ここに掲載すぺーすを空けて待っています。 |

会社設立 (この項は 大月の伝統芸能の歴史 による)

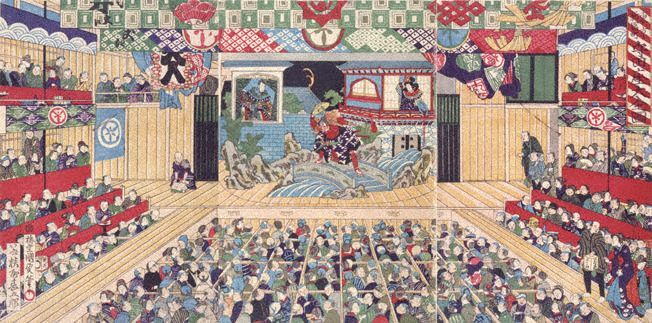

奈良貞一郎氏が語ったところによれば、明治初期、現在の日之出屋本店付近に住んでいた奈良半左衛門が中心となって、東京新冨町にあった新冨座をモデルにして猿橋の地に劇場を開設しようと計画されたという。

| モデルになった新富座は、明治8年、守田座を改称して設立された株式会社組織の劇場で、経営者は守田勘彌。所在地は京橋区新富町6丁目 | |

|

|

間口10間、奥行12間、桟敷の両側に花道、回り舞台のある本格的な劇場を建設するべく会社が設立された。

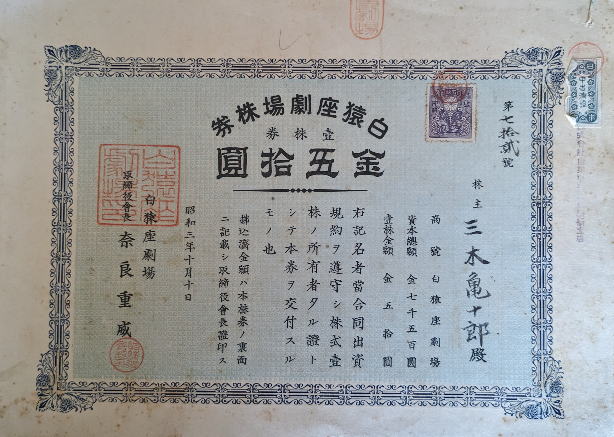

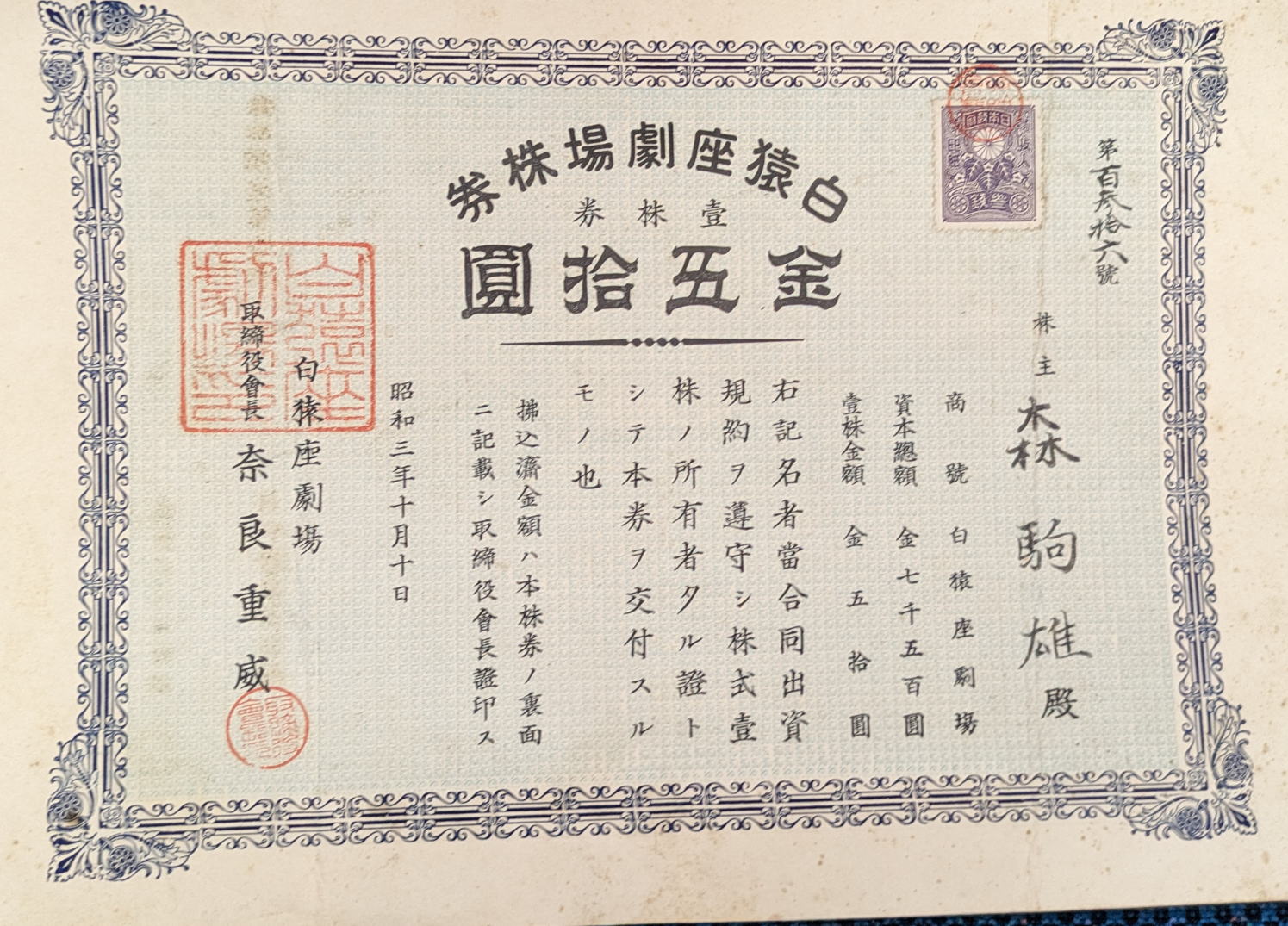

昭和3年、株式を発行、株式会社形式となった。

主な株主は

奈良重威(殿上) 第10代大原村村長で、昭和3年10月10日、白猿座劇場取締役会長に就任

仁科義男(前猿橋幼稚園長)

大石庸一(寿町)

花田規矩郎(仲町)

中西健治(3,8代町長)

三木亀十郎(先代日之出屋)

奈良寅吉(柏屋履物店)

飯高林蔵(製材所)

などの各氏で、昭和3年10月10日、白猿座劇場取締役会長に奈良重威氏が就任した。

奈良重威氏 第10代大原村村長

奈良重威氏 第10代大原村村長

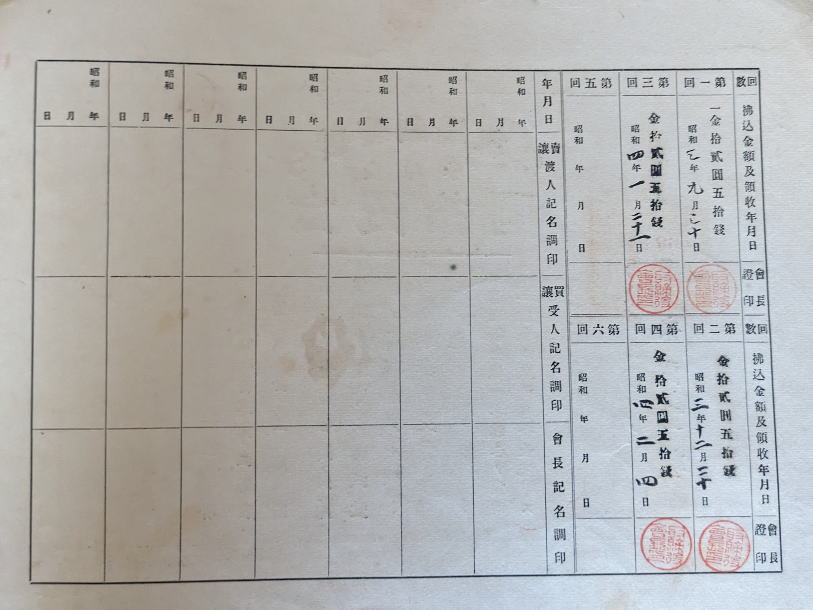

下はその白猿座劇場の株券 (三木啓次氏、森健二氏所蔵)

資本総額は7500円、額面は50円だから全部で150株だった。

裏面の記載で昭和3年から4年にかけて12円50䬻づつ4回にわけて払い込みしていることがわかる。

三木亀十郎氏(日出屋)の株券 (三木啓次氏所蔵)

森健二氏 所蔵

開業日

開業はは昭和4年(1929)2月11日、紀元節(現在の建国記念日)の祝日だった。

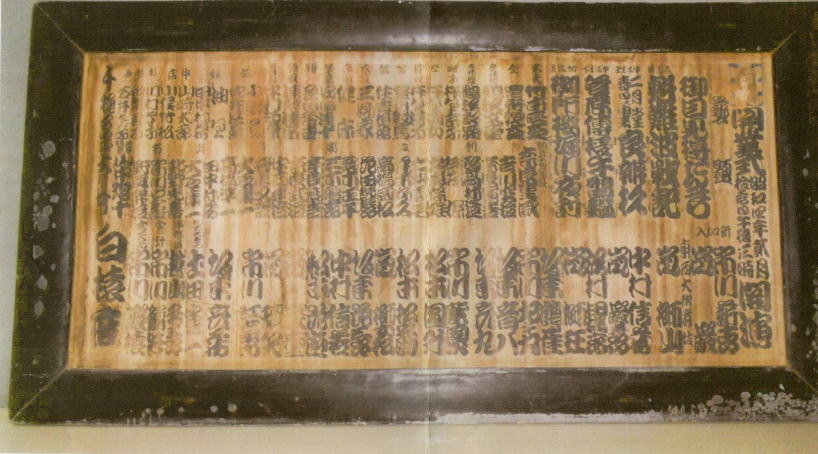

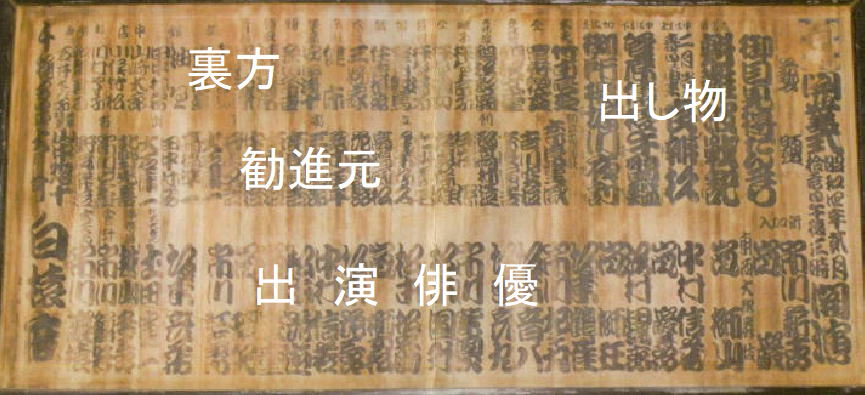

その日の出し物、出演者、勧進元などを記した書き物が額に入れた状態で残っている。(大月市郷土資料館蔵、田中清貴さん紹介)

これによると、当日3時に開園とあり、出し物は

・御目見得だんまり 註)役者紹介の目的で一座総出で演じる一幕物。

・魁難波戦記(さきがけなにはせんき)

・二月堂春日の由来 良辨杉(ろうべんすぎ)

・菅原伝授手習鑑

・御所桜堀川夜討

出演者は

市川、嵐、中村、沢村、坂東、松本・・・

などの苗字の役者が並んでいる。「東西大歌舞伎」とあるので、上方の俳優も出演したのであろう。

出し物、出演者以外に勧進元(興行元、世話人)白猿座取締役会長の奈良重威を筆頭に

吉川実治、奈良寅吉、飯高林蔵、仁科義男、高橋国松、三木亀十郎、奈良熊吉、奈良武治、中西健治、大石庸一・・・

などの名が並んでいる。

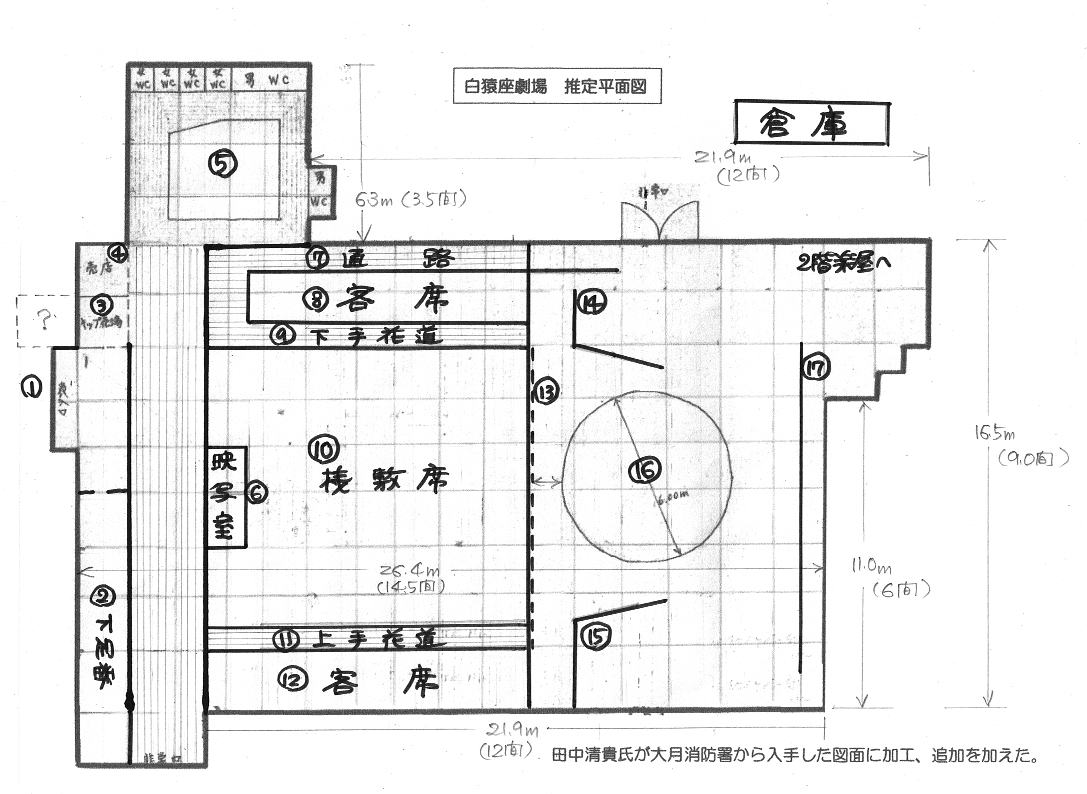

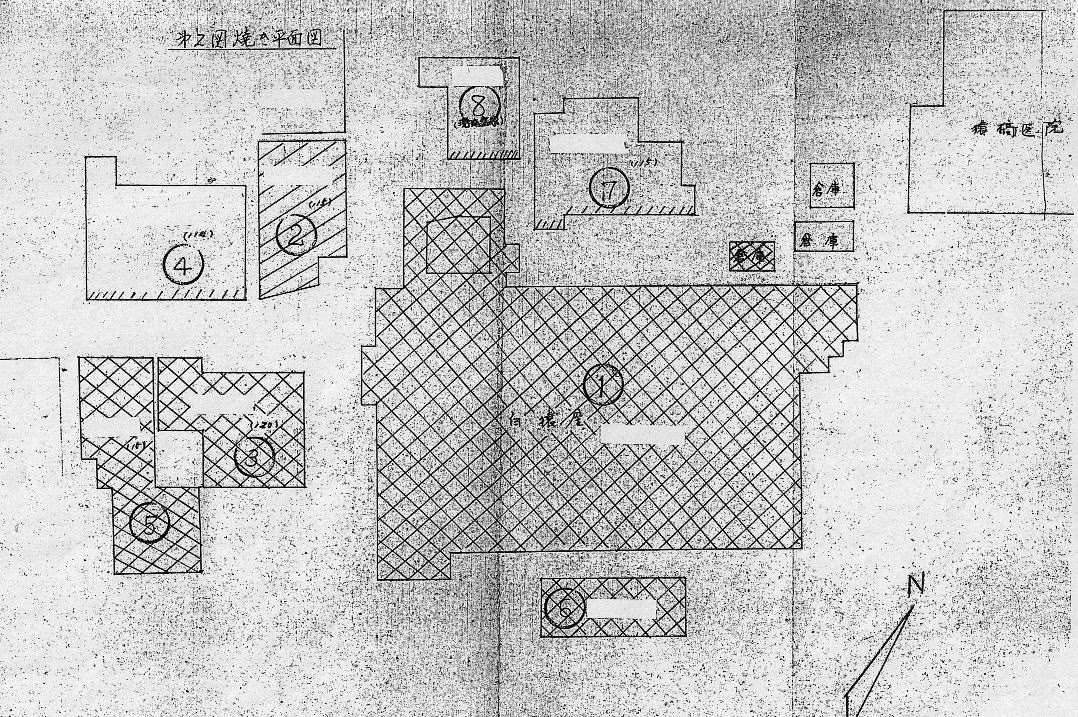

白猿座平面図

田中清貴さん提供の白猿座の平面図 (昭和47年焼失時の大月消防署の調査資料)

これだと間口7間ほど、奥行10間ほどで、上記奈良貞一郎氏の詳言とは異なる。

この図をもとに、うすれた記憶を頼りにありし日の白猿座の「間取り図」を推定すると次のようになる。

| 編集中!! ご意見をお寄せ下さい。 | |

|

|

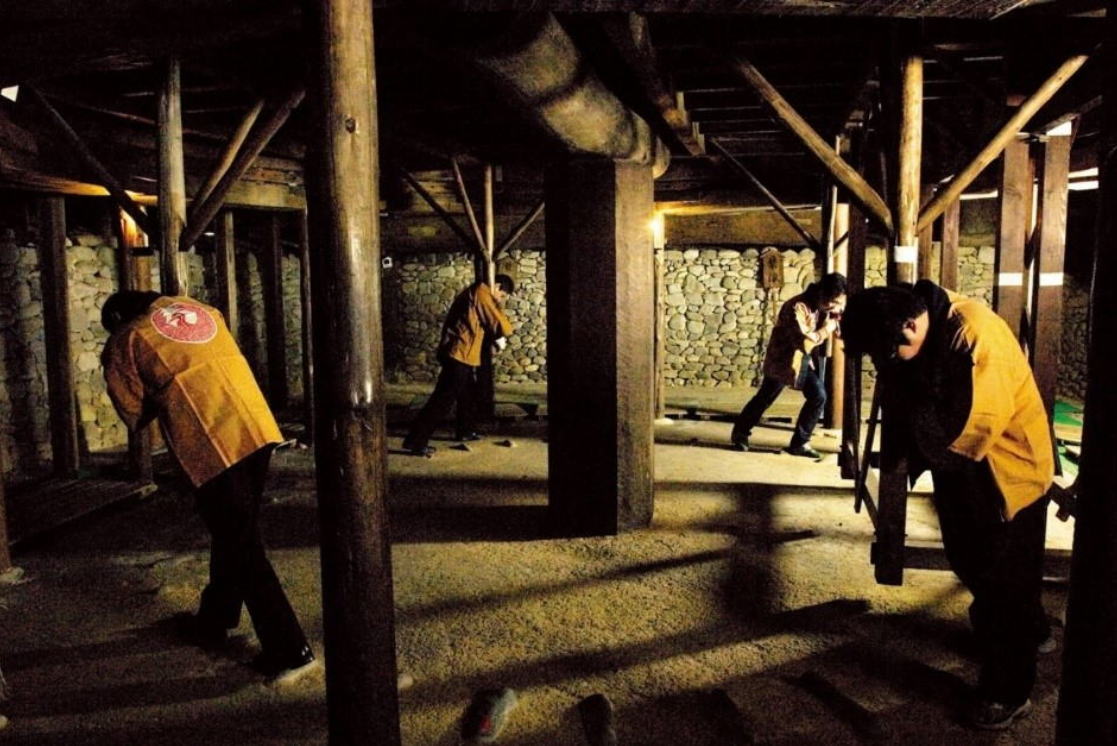

| ①正面入口 ②下足番 ③切符売り場 ④売店 ⑤手洗い所 ⑥映写室 ⑦役者通路 ⑧下手客席 ⑨下手花道 ⑩桟敷席 ⑪上手花道 ⑫上手客席 ⑬緞帳・幕 ⑭下手黒御簾 ⑮上手黒御簾 ⑯廻り舞台 ⑰通路 ・上手客席の後に通路があったか? ・桟敷はいくつに仕切られていたか ・二階への階段はどこにあったか |

|

|

|

| 四国 金比羅劇場の舞台と客席 | 黒御簾 |

|

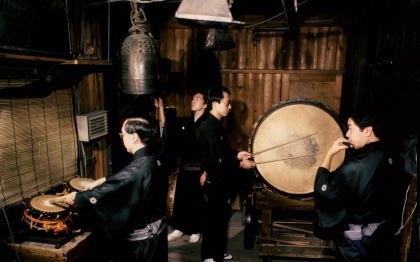

黒御簾の内部 黒御簾の内部 |

多くの村の常設劇場

関東大震災(大正12年)からの復興をなしとげた町や村は、生活が少し安定してくると娯楽を求めるようになり、各地で劇場の設置が始った。

しかし多くの劇場は、神社の中に舞台や舞殿のようなものをしつらえたものや、下図のように舞台と楽屋、それに両側に花道を設けただけの野外劇場であった、

少し余裕のあう町や村では、東京や、京大坂にある劇場をモデルに本格的な劇場を建設した。このひとつが白猿座である。

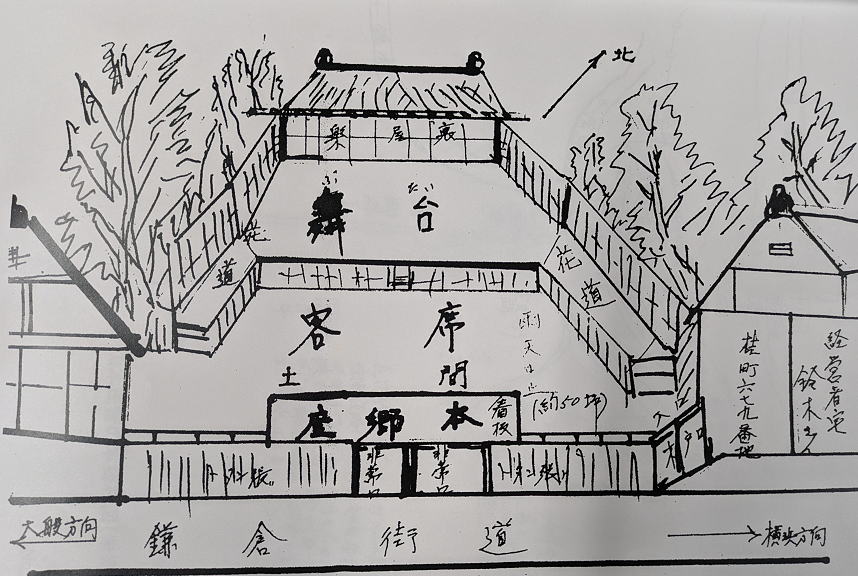

鎌倉郡本郷村の野外劇場「本郷座」 「栄の歴史」より

鎌倉郡本郷村の野外劇場「本郷座」 「栄の歴史」より

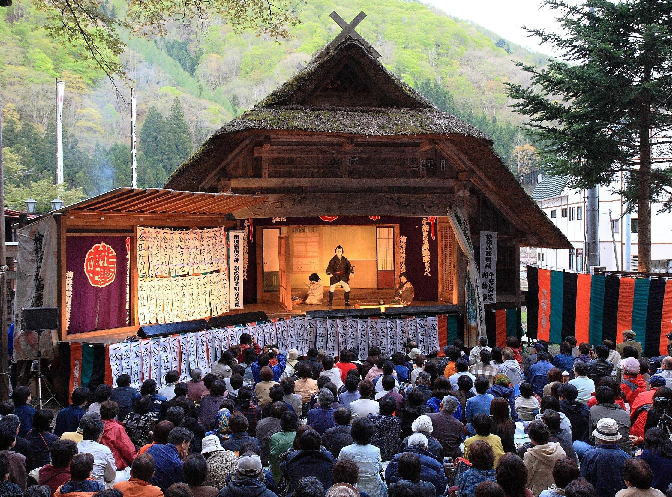

檜枝岐歌舞伎 鎮守神祭礼奉納歌舞伎

檜枝岐歌舞伎 鎮守神祭礼奉納歌舞伎

白猿座焼失

昭和4年に開業した白猿座は戦後になると老朽化が進み、昭和40年代になるとほとんど使われなくなり、廃墟のようになっていた。

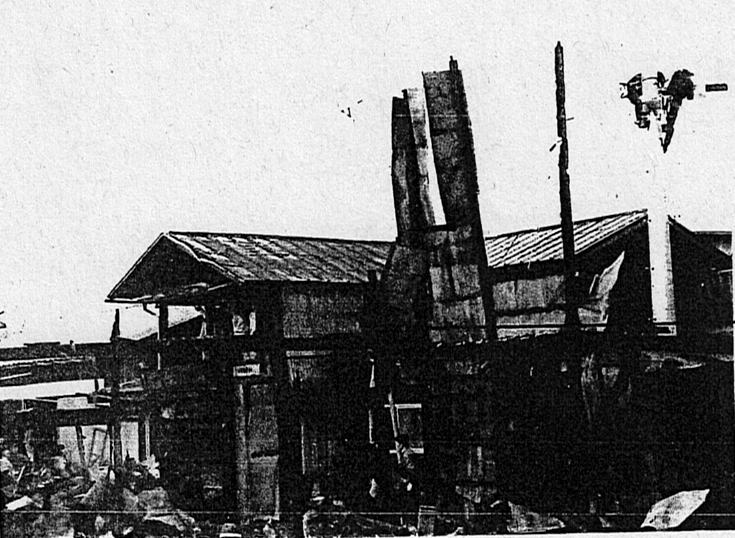

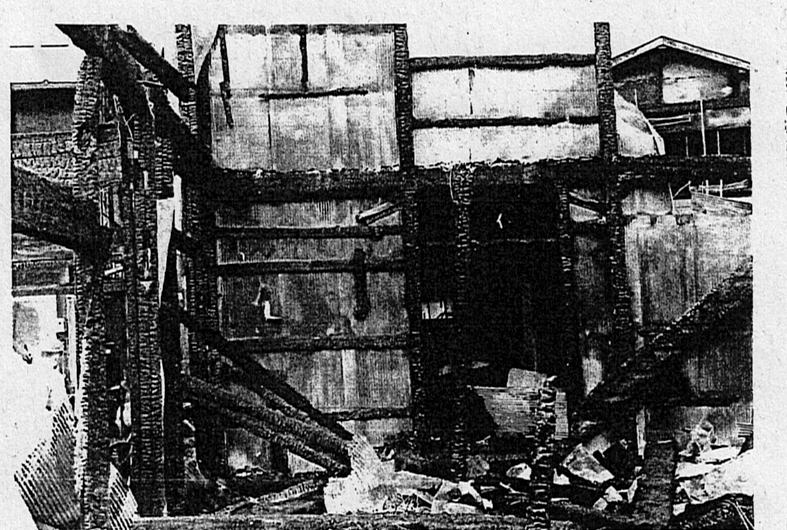

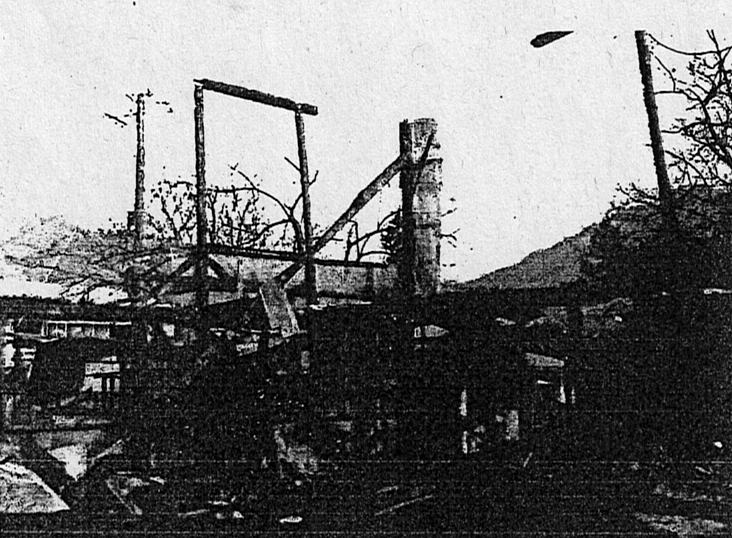

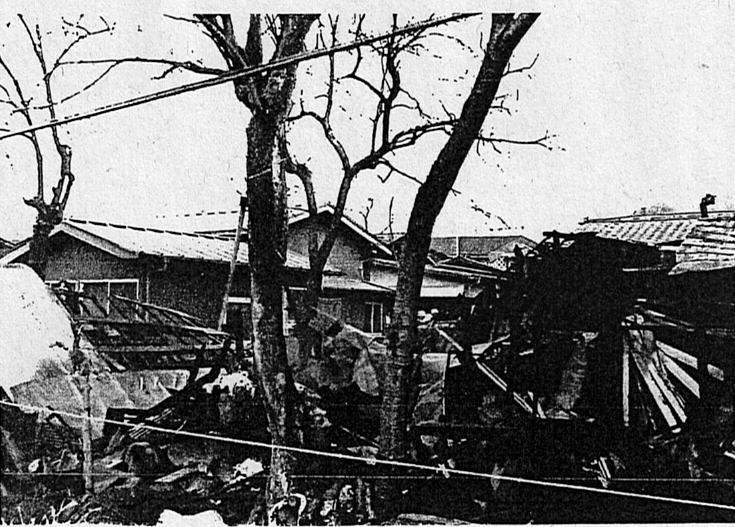

昭和47年12月29日夜、火災が発生し、白猿座は全焼、下図のように近隣の民家も類焼した。

焼失した建物 「焼き平面図」 大月消防署

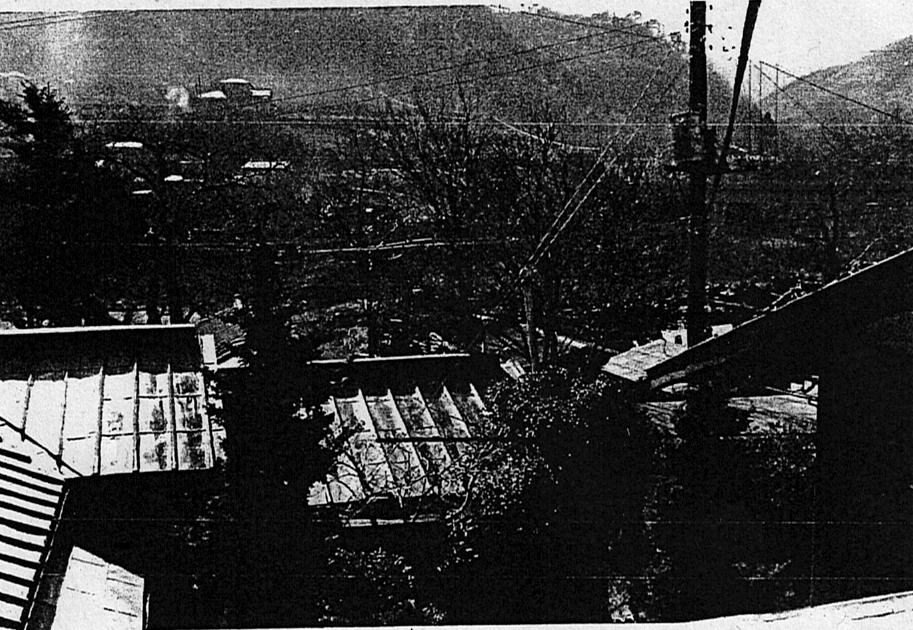

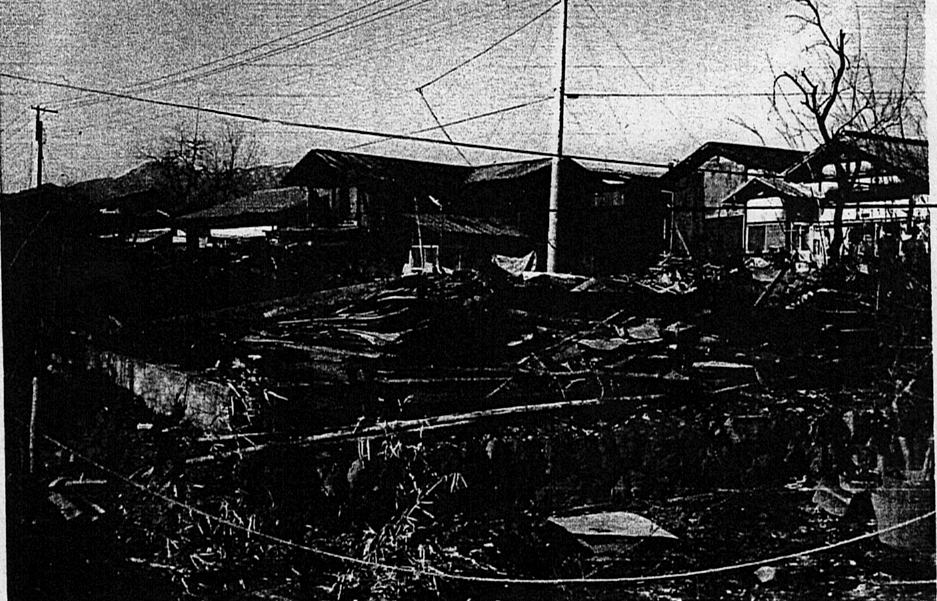

焼け跡の写真 (大月消防署)

|

写真1 昭和47年12月30日10時頃 右手前 猿橋医院 遠景 町営住宅と伊良原 |

|

|

写真2 火災現場南東側から北西に向かって現場を見る。 右上 北側密家屋 |

| 写真11 建物北西角に焼け残った柱 | 写真12 建物北西角に焼け残った部分 |

|

|

| 写真14 東北隅に残った柱 | |

|

|

| 写真35 建物の焼き状況 | 写真36 建物の焼き状況 |

|

|

|

白猿座こども歌舞伎 |